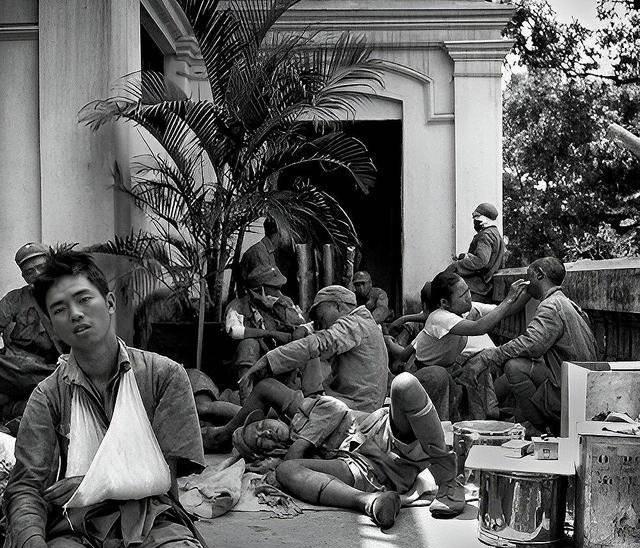

曾泽生决定起义时,手底下两个师长,一个赞成,一个沉默不语 1948年3月,长春迎来了解放。长春能够解放,要论谁是最大的功臣,那一定是曾泽生,因为他率领固守在长春的60军起义了。在60军起义的影响下,第7军、新编38师、暂编第56、第61师也跟着投诚了。这些部队都是守军的主力部队,他们起义后,长春城内也就没什么兵力了。 这两个师长,一个是182师师长白肇学,一个是暂编21师师长陇耀,都是跟曾泽生从云南一路拼过来的滇军弟兄。要弄清他们的态度,得先看看60军那会儿在长春过的是什么日子。 60军是滇军的老底子,当年台儿庄战役,这支部队光着脚在枣庄外围拼刺刀,把日军坂垣师团挡了三天三夜,伤亡过半也没退一步。 可到了东北打内战,蒋介石把他们当“杂牌”使唤,粮弹补给先紧着中央军,轮到60军时,士兵们啃着冻成硬块的高粱米,枪膛里的子弹还没身上的虱子多。 1947年秋季攻势,60军在吉林被解放军包围,蒋介石坐视不理,硬是靠士兵们挖野菜、喝雪水才撑到突围,光冻饿致死的就有两百多人。 白肇学第一个站出来赞成,不是一时冲动。他在师部当值时,见过太多士兵揣着家里寄来的信哭——云南老家被抓壮丁的弟兄父母,连顿饱饭都吃不上,而他们在东北打的这场仗,连自己都不知道为了啥。 有次他去前沿阵地,一个云南籍士兵拉着他的衣角问:“师长,咱啥时候能回家?中央军的官骂咱是‘蛮子兵’,解放军的传单却说咱是‘抗日英雄’,咱到底是啥?”这话让白肇学失眠了好几个晚上,他心里清楚,再跟着国民党耗下去,60军早晚得成炮灰。 陇耀的沉默,藏着更深的纠结。他的部队驻守长春东大营,离解放军阵地最近,每天都能听见对面喊“滇军弟兄们,别打自己人”。可他的家人还在昆明,国民党特务早就放话,“谁投共,家里人就别想活”。 有天深夜,他收到弟弟从云南寄来的信,信纸被泪水泡得发皱,说特务天天上门“问话”,老母亲吓得卧病在床。他把信揉成一团塞进裤兜,手指掐着桌角,半天没说一句话——他怕起义,更怕对不起跟着自己出生入死的弟兄,可看着阵地上越来越多饿死的士兵,他又觉得这沉默像块烙铁,烫得心口发疼。 曾泽生把两个人叫到军部时,桌上摆着三样东西:一张60军在台儿庄缴获的日军军旗,一本记着阵亡士兵名单的花名册,还有解放军刚送进来的《告滇军将士书》。 他没直接说起义,先指着花名册念:“去年冬天,182师3团在德惠阻击战,全团冻毙127人,冻掉脚趾的203人,而中央军的补给车,就在三十里外看着。” 白肇学猛地拍桌子:“军长别说了!再打下去,咱滇军最后一点骨血都得赔光!”陇耀低着头,指甲抠着桌面的裂缝,忽然问:“起义后,弟兄们能回家不?” 曾泽生盯着他的眼睛:“你以为蒋介石还能容得下咱?60军是滇军的根,根要是没了,回家也是任人宰割。”他起身从柜子里拿出一份电报,是地下党转来的,说云南那边的滇军旧部已经联络好,只要起义,保证家属安全。 “你弟弟的信,我看过了,”曾泽生把电报推过去,“特务不敢动,因为他们知道,60军还有战斗力,可要是咱打光了,他们才会下手。” 陇耀捏着电报的手在抖,忽然想起上个月有个云南新兵,饿得偷吃了中央军的马料,被当众枪毙时还喊着“要回家种洋芋”。他猛地站起来,军帽掉在地上都没捡:“干了!与其被蒋介石耗死,不如拼条活路!” 其实陇耀的沉默,从来不是反对,只是被“家”和“弟兄”两头拽着。而白肇学的赞成,也不是一时热血,是看着滇军从抗日劲旅变成国民党的弃子,心里早就憋着一股火。 这两个跟着曾泽生打了十几年仗的师长,心里都清楚:60军的枪,不该对着中国人,更不该为欺压自己的人卖命。 9月16日夜里,60军的起义信号弹升起来时,白肇学的182师已经控制了长春东门,陇耀的暂编21师把中央军的监视哨全部缴械。曾泽生站在军部楼顶,看着城内不再响起枪声,忽然对身边的人说:“你看,弟兄们心里都有数,该往哪走,他们比谁都清楚。” 有人说60军起义是迫于无奈,可哪场改变历史的选择,不是在绝望里找出路?国民党把杂牌军当工具,却忘了这些部队里的士兵,谁不是爹娘养的?谁不想打真正该打的仗?60军的起义,不是背叛,是把枪重新对准了该对准的地方——那些让百姓受苦、让弟兄流血的不公。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。