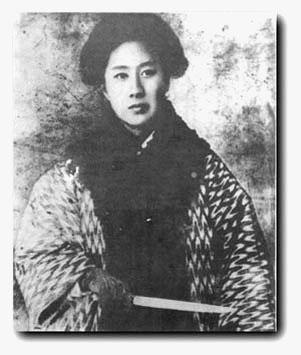

1905年,在日本,30岁的秋瑾和24岁的鲁迅发生激烈争辩。不料,秋瑾从靴筒里拔出倭刀,往讲台上“咚”地一插,当即丢下一句狠话。听到这句话后,一半人热血沸腾,一半人脸色煞白。 这一刀绝非针对鲁迅个人,而是秋瑾对全体留学生的警示。她随身佩刀并非装饰,在日本常赴剑道馆修习武艺,曾自拍持剑照并题诗“休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣”。 她的激烈姿态源于革命观的本质差异:秋瑾信奉“革命要流血才会成功”,将牺牲视为必然;鲁迅则坚持“反对无谓牺牲”,担心行动冒进会导致力量损耗。 这种分歧类似戊戌变法中谭嗣同选择赴死与梁启超流亡海外的区别——路径不同,却同属救国脉络。 离日前夕,秋瑾在给同学王时泽的信中展现了思想深度:“君之志在于忍辱以成其学,吾则义不受辱以贻祖国羞。然诸君诚能忍辱成学,则辱也甚暂,而不辱其常也。” 她清醒认知不同策略的价值,但个人性情使她选择殊死一搏。这种“自我认知的清醒”与“行动上的孤注一掷”构成她独特的革命人格。 回国后她创办《中国女报》时疾呼:“吾今欲结二万万大团体于一致,以破此黑暗地狱!” 其目标始终是双线作战:既反帝制,亦反封建礼教。 而鲁迅的“保守”策略实为深谋。当时孙中山特派汪精卫组织东京维持会,劝阻留学生回国,正因担心他们遭清廷清洗。 历史证明鲁迅的选择包含现实考量:他归国后以笔为刃写下《药》,将秋瑾化身为“夏瑜”,借茶馆闲谈揭露民众对革命者之死的麻木——华老栓夫妇竟用烈士鲜血蘸馒头为儿子治痨病。 这种“思想解剖”式的抗争,恰是秋瑾生前未能触及的维度。 秋瑾1907年绍兴就义前留下绝笔“秋风秋雨愁煞人”,担忧的正是革命根基未固。而她的血终未白流:遗体安葬西湖西泠桥畔时,十万市民沿街送殡;上海《申报》连发三十余篇报道,谴责清廷残杀女性。 更关键的是,她的死刺激了革命阵营的女性力量——唐群英组建女子北伐队,尹锐志成立光复军,连原本主张教育救国的吕碧城也开始撰文抨击时政。当1911年武昌枪响,这些曾被秋瑾唤醒的女性已成为推翻帝制的关键力量。 回望1905年讲台上那一刀,实则是两种救国哲学的碰撞。秋瑾以“雷霆行动”开辟血路,鲁迅用“静默观察”深耕人心。 今人常将秋瑾拔刀解读为对鲁迅的威胁,却忽略了她牺牲前对同志说的原话:“光复之事,不可一日缓,而男子之死于谋光复者不乏其人,女子则无闻焉,亦吾女界之羞也。愿与诸君交勉之。” 她所求从来不是一致步调,而是殊途同归的革命意志。正如孙中山后来题写“巾帼英雄”时,既赞秋瑾“轩亭洒碧血”,亦叹鲁迅“江户矢丹忱”——那把插在讲台上的倭刀与写进《药》的钢笔,最终在历史天平上获得了同等重量。 素材来源:钱江晚报 《钱江晚报》官方账号 2025-04-07 18:43