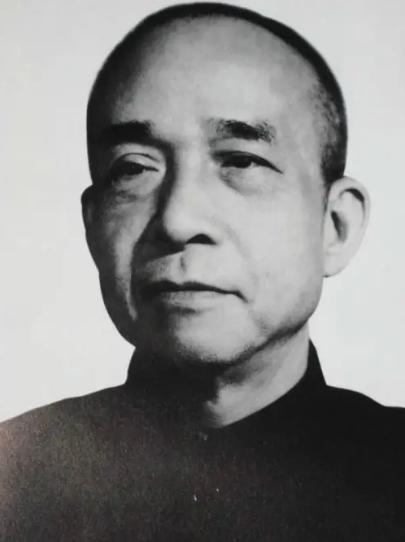

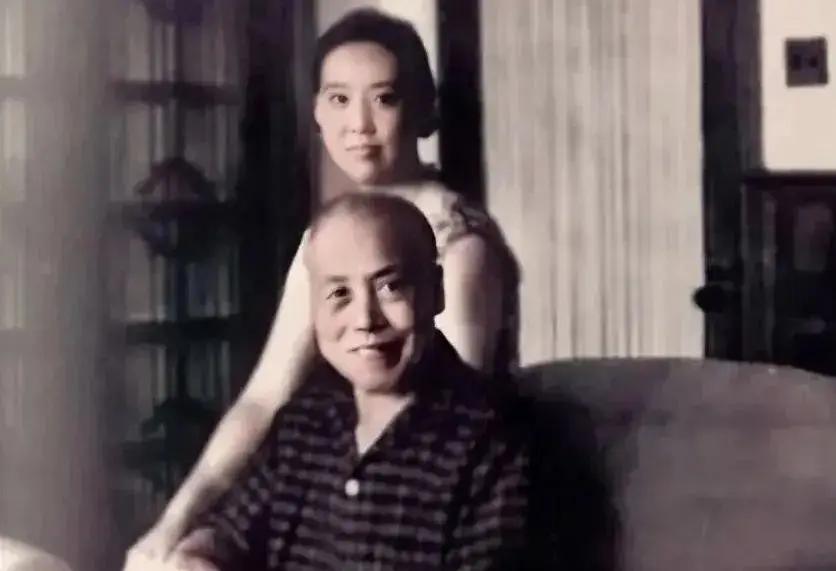

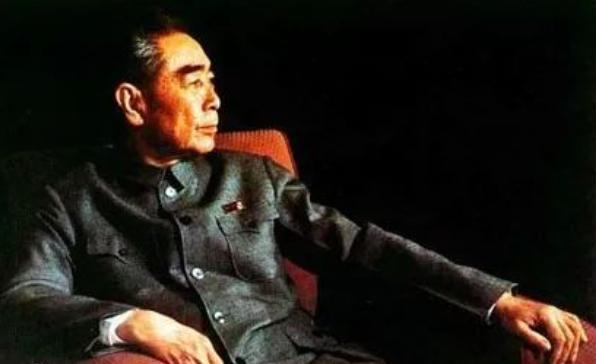

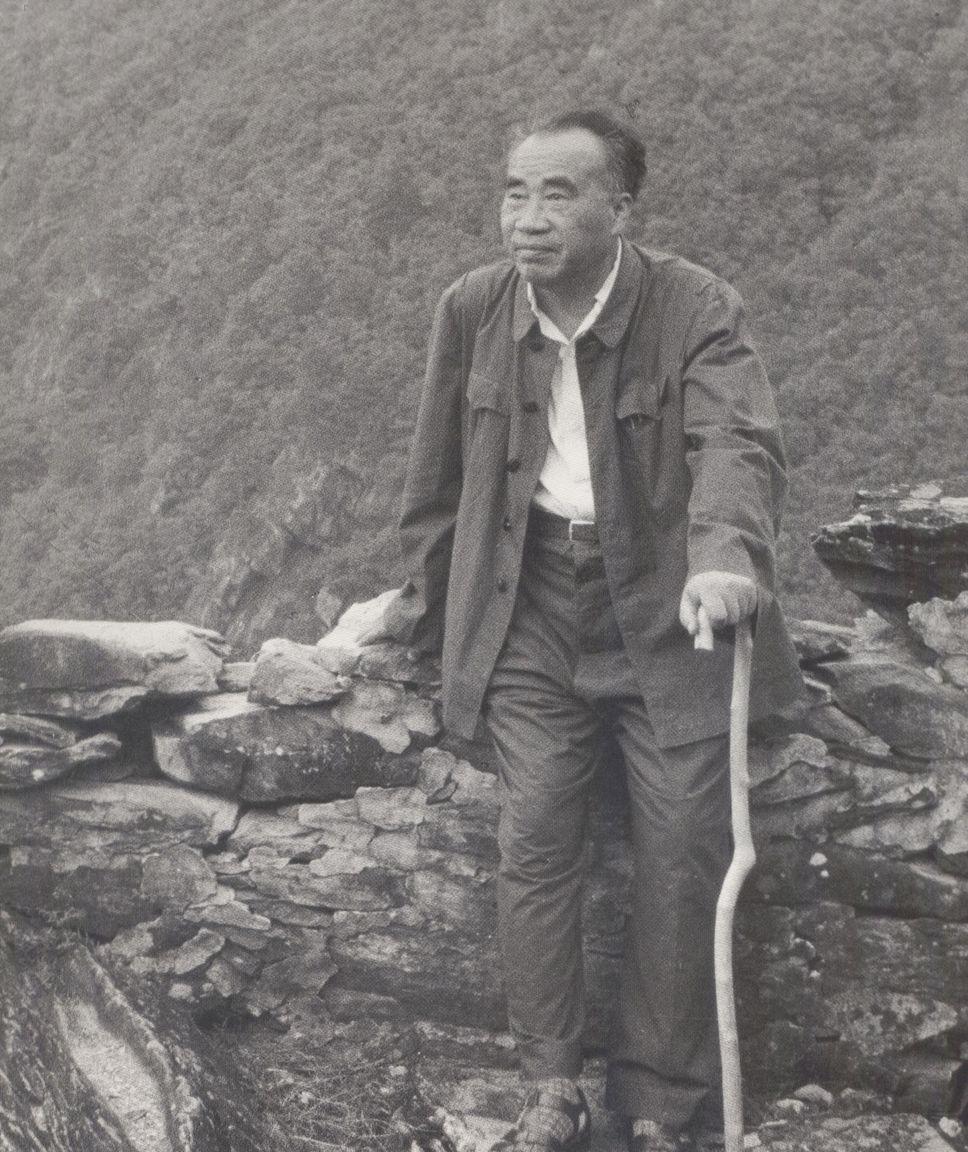

1975年李富春去世那天,追悼会规格很高,全场肃立,可在这么庄重的场合里,大家都发现了一个空位,他唯一的女儿李特特没来,不是因为没收到通知,而是被母亲蔡畅拦了下来,哪怕老战友聂荣臻出面劝说,蔡畅也只回了一句:“决定已定,”一场国家级葬礼,被她硬生生从家事里划清了界限。 1975 年的北京,冬日的寒气浸透了人民大会堂的每一个角落。 李富春的追悼会就在这里举行,规格之高,从周恩来总理带病主持、便能看得一清二楚。 台下黑压压的人群里,都是为新中国建设操劳半生的元老与骨干,每个人脸上都凝着肃穆。 但所有目光不经意扫过家属席时,都会在一个空位上顿住。 那是李富春唯一的女儿李特特该坐的地方。 没人不知道李特特想来,她托过老战友传话,打过好几次电话,最后甚至求到了聂荣臻元帅面前。 这位与李家相交多年的老革命家,特意找到李富春的遗孀蔡畅,好言相劝,语气里满是体谅。 可蔡畅只是端坐在那里,面前的搪瓷缸子早已没了热气,她听完,只轻轻说了句:“决定已定。” 这五个字,像块浸了冰的石头,砸得人再无话可说。 蔡畅不是不懂人情。她和李富春在法国勤工俭学时相识,那时李富春手上还沾着雷诺工厂的机油,两人在里昂租了间小阁楼,1924 年生下女儿,李富春抱着襁褓里的孩子,说这娃生在特殊年月,就叫 “特特” 吧。 可革命路上颠簸,特特刚断奶就被送回湖南外婆家,后来在保育院、在苏联,母女俩真正相处的日子屈指可数。 但蔡畅心里,有比母女情更重的秤。她是中国妇女运动的开拓者,从年轻时扛着柴刀反抗封建婚姻,到后来在根据地筹建妇联,一辈子都在教女性挺直腰杆。 她最看重的,就是 “革命家庭不能搞特殊”。 李特特 14 岁被送去苏联,没告别,没送行;1952 年带混血儿子回国,蔡畅让她自己找旅馆、跑单位报到;连想调个户口、给孩子交学费,母亲都只说 “凭本事,不走后门”。 这些年,李特特早习惯了母亲的 “硬”,却没料到会硬到连父亲的最后一程都不让送。 可蔡畅有她的顾虑。那时的政治气候像揣着冰碴子,李特特在苏联的经历、混血的儿子,都是明晃晃的 “特殊标记”。 追悼会上来往的人多眼杂,万一被别有用心的人抓住由头做文章,不仅会玷污李富春的名声,更可能给组织添乱。 在她看来,革命者的家属,就得比普通人更能忍,更要守规矩。 那天,李特特就站在人民大会堂外的台阶下,看着进出的人群,风卷着碎雪落在她肩上。 她没哭,也没再试图进去。 而李特特退休后,一头扎进扶贫事业,在河北阜平盖起 “富畅小学”,她说:“我继承不了父母的官职,只能继承他们做事的本分。” 那场追悼会上的空位,多年后再看,倒像是蔡畅用一生坚守的原则 —— 在革命的天平上,个人的悲喜从来都得让位于更重的东西。 蔡畅阻止李特特出席李富春追悼会的行为,是特定历史背景下原则与情感碰撞的缩影,需置于具体语境中客观审视。 从历史环境看,1975 年政治氛围敏感,李特特的苏联经历与混血儿子在当时易成 “特殊标记”。 蔡畅作为资深革命者,深知 “革命家庭不搞特殊” 的分量,她担忧这些因素被别有用心者利用,玷污李富春一生清廉的名声,或给组织添乱,这也体现了老一辈革命家 “公私分明” 的底线意识。 从个人情感维度,此举无疑透着严苛。李特特作为女儿,未能送别父亲,留下终身遗憾,而蔡畅对子女的长期严格 —— 从早年送女赴苏不送别,到回国后要求 “自食其力”—— 也让亲情显得疏离。 这背后是革命年代 “集体利益优先于个人情感” 的价值观投射,亲情在原则面前被刻意压制,透着时代造就的无奈。 总体而言,这一行为难以用 “对错” 简单评判:它既彰显了老革命家坚守原则、以大局为重的品格,也折射出特殊年代里,个人情感在革命信念与现实风险面前的沉重妥协,是历史复杂性的生动注脚。 那么你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!