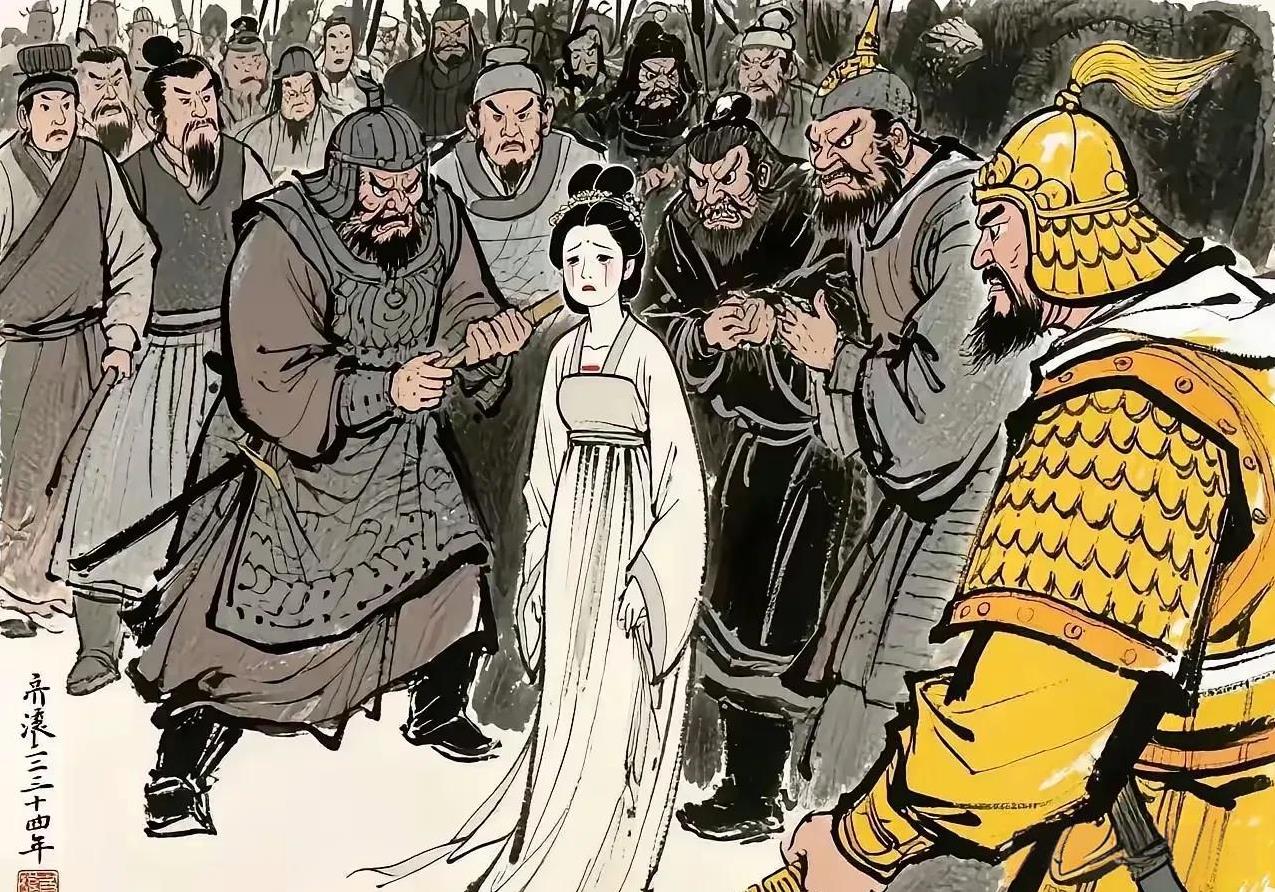

十一年血色狂潮:孙恩卢循之乱如何掏空东晋?一场宗教外衣下的底层怒吼 五斗米道的"复仇":宗教外衣下的阶级怒火 很多人说孙恩卢循之乱是场宗教叛乱,可翻开史料就会发现,五斗米道更像个"社交圈"。孙恩的叔父孙泰,本是东晋的小官,却靠着五斗米道拉拢人心——他给穷人施药,帮百姓算卦,甚至拿出家产救济灾民。在那个士族霸占土地、官员盘剥无度的时代,这个"活神仙"成了底层百姓的精神寄托。 但东晋朝廷容不下这样的"民间领袖"。398年,权臣司马元显以"谋逆"罪名捕杀孙泰,孙恩带着残部逃到海岛上。他对着追随者嘶吼:"泰师是被朝廷冤杀的!我们要为他报仇!"可真正点燃怒火的,是朝廷随后的"发东土诸郡免奴为客者充兵役"——把刚获得自由的奴隶重新抓去当兵,这成了压垮骆驼的最后一根稻草。 399年,孙恩从海岛登陆,短短十天就聚集了数十万人。这些人里,有被士族抢走土地的农民,有被官府逼死的商贩,甚至有不堪凌辱的奴婢。他们拿着农具当武器,喊着"诛杀晋贼"的口号,却在孙恩的引导下,把仇恨对准了所有士族——会稽内史王凝之(王羲之之子)信奉五斗米道,却被孙恩下令满门抄斩,只因他是"晋官"。 从海岛到建康:一场失控的"复仇狂欢" 孙恩最疯狂时,曾率十万大军逼近建康。他发明了一种恐怖战术:让信徒们"投水为仙",说这样能升天成神。成千上万的百姓跟着他跳海,父母带着孩子,丈夫拉着妻子,海水都被染成了红色。这哪里是宗教狂热?更像是绝境中的绝望——反正活着也是被士族压榨,不如死后求个"解脱"。 可这场"复仇"很快变了味。孙恩的军队攻下城池后,不仅杀官员,连普通百姓也不放过。《晋书》记载,他们"焚烧仓库,劫掠财货,尸积成山"。曾经的反抗者,成了新的施暴者。402年,孙恩兵败投海,追随者说他"水仙去矣",继续拥戴他的妹夫卢循。 卢循的"南下之路":从复仇者到割据者 卢循比孙恩更"聪明"。他知道打不过东晋正规军,带着残部一路南下,占领了广州。在这里,他不再喊"复仇",反而向朝廷称臣,做起了"广州刺史"。可他骨子里还是那个叛乱者——一边接受朝廷册封,一边造船练兵,把广州变成了自己的独立王国。 410年,卢循趁刘裕北伐,突然挥师北上,再次逼近建康。这次他的舰队有上千艘战船,最大的"八槽舰"能载两千人。可此时的东晋,已不是当年那个腐朽的朝廷——刘裕的北府兵军纪严明,战斗力极强。卢循的舰队在查浦被一把火烧光,十万大军瞬间溃散。 十一年动乱,东晋的致命内伤 这场动乱看似是宗教引发的民变,实则是东晋"士族政治"的必然结果。士族子弟凭着出身就能当官,百姓却连饭都吃不上;朝廷用"免奴为客"欺骗民众,转头又把他们推上战场。孙恩卢循只是抓住了这个机会,用宗教的绳子,把无数根愤怒的柴火捆在了一起。 十一年战乱,江南经济遭到毁灭性打击。曾经富庶的会稽(今绍兴)变成"千里无烟",广州的港口被焚毁,丝绸、瓷器的贸易中断多年。更可怕的是,东晋的军队在平乱中被刘裕掌控,这个出身寒微的将领,看透了士族的无能,最终在420年代晋建宋。 如今在浙江舟山的海边,还能找到当年孙恩登陆的遗址。海浪拍打着礁石,仿佛在诉说那段血色往事。孙恩卢循之乱,从来不是简单的"民变",而是一个王朝走到尽头时,底层人民用生命写下的控诉书——当公平与正义缺席时,再温顺的百姓,也会变成掀翻桌子的力量。#历史# #历史故事# #历史人物#