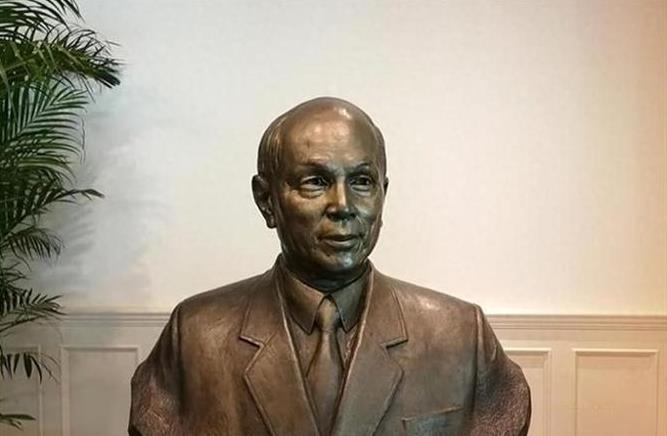

中国不挽留,美国不收留,被夹在中间的李嘉诚,终于玩不转了!大公报四次三番喊话,被他当作耳旁风,而本该促成签约的美国,也在关键时刻消失,这时才发现玩脱了,却已经为时已晚! 94岁的李嘉诚这辈子都没这么狼狈过——左手刚摸到美国贝莱德财团的钞票,右手就被香港《大公报》当头棒喝。 要看懂李嘉诚今天的困局,得先了解他的过去。他的人生堪称传奇,1928年生于战乱中的潮汕,年少逃难至香港,15岁便因父亲早逝而辍学打工。凭借过人的勤奋和头脑,他从塑胶厂的推销员做起,很快就创办了“长江塑胶厂”,靠着当时风靡欧美的塑料花,赚到了第一桶金。 不过,真正让他完成阶级跨越的,是房地产。上世纪50年代末,香港经济起飞,人口激增,李嘉诚看准时机投身地产,以精准的“低买高卖”策略迅速积累起巨额财富。到了90年代,他旗下的长江实业与和记黄埔已是香港地产界的龙头,业务遍及港口、零售、能源、基建等领域,他也因此被封为“李超人”。 他的成功,源于敏锐的商业嗅觉和过人的胆识,也离不开那个全球化浪潮汹涌的时代。他曾是那个时代的宠儿,左手是英国授勋的爵士身份,右手享受着中国内地发展的红利,左右逢源。 那时他坚信“商者无域”,认为资本可以自由流动,投资无需与政治挂钩。这套逻辑在那个自由贸易的黄金年代,确实为他带来了巨大的成功。 可是,风向早在十年前就开始变了。从2013年起,李嘉诚家族便开始了一系列“撤退”操作,陆续抛售内地和香港的核心资产,包括北京上海的商业项目和香港的黄金地皮。与此同时,他将数百亿资金大举投向英国、加拿大等地,收购电网、港口和超市,甚至悄悄将长江实业的注册地迁到了开曼群岛。 这一连串的资产腾挪,很快就引来了轩然大波。2015年,新华社旗下智库一篇《别让李嘉诚跑了》的文章,直指他“对中国经济失去信心”,在香港也引发了“吃尽红利就跑路”的批评。从那时起,李嘉诚“爱国港商”的人设开始动摇,本人也变得愈发沉默。他在关键时刻的表态也被外界视作“骑墙”,形象也从昔日的“实业家”变成了“资本家”的符号。 而真正将他推上风口浪尖的,是2024年3月的一笔港口交易。长江和记宣布,将旗下43个港口的运营权打包出售给美国贝莱德财团,总价高达228亿美元。谁知,这笔买卖捅了马蜂窝。因为交易清单里,赫然包括扼守巴拿马运河两端的巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港。 这条运河承载着中国超过20%的远洋贸易,一直被美国视为地缘战略要地。交易一公布,美国前总统特朗普甚至迫不及待地宣告“美国将重掌运河”,白宫顾问也直言这是“遏制中国”的关键一步。 中国的反应比预想中更猛烈。官方媒体用“莫天真、勿糊涂”的字眼定性,市场监管总局迅速启动反垄断审查,中远海运等央企更是直接取消合作协议,抽走了长和港口近半数的货量。香港立法会也开始质询,将战略资产卖给美资是否涉嫌危害国家安全。 这一系列雷霆手段背后,是中国对“一带一路”关键节点失控的深层焦虑。当美国威胁要对中国货船征收高额“准入费”时,没有人会为一个商人的套现行为买单。 李嘉诚试图用“纯商业行为”来辩解,却发现自己已进退维谷。长和股价暴跌,巴拿马政府也重启特许经营权审查,交易违约金滚雪球般累积。他一下变得“里外不是人”,中国不挽留,西方也没急着接盘,交易就这么卡在了中间。 这位曾精准预判多次金融危机的“商业先知”,终究还是低估了地缘政治对资本的碾压。他以为世界还是那个资本至上的世界,殊不知,时代早已不是他熟悉的那个样子了。 进一步看,今日的困局其实早有伏笔。当他在2015年因抛售资产而遭遇舆论风暴时,警钟就该敲响;当他重仓的英国资产因脱欧而受挫时,其“去中国化”的投资风险已经显现。 他最大的错误,或许是低估了“信任”与“身份”的分量。他以为自己投的是钱,选的是项目,可在一个撕裂的世界里,这更像是一种立场选择。 说到底,李嘉诚这次不是输给了市场,而是输给了时代。他代表的是那个地产与金融资本主导的旧时代,可老办法在新规则面前已经不管用了。 当他在巴拿马与美国财团周旋时,粤港澳大湾区正崛起为世界级港口群;当他将千亿资金投向海外医药时,深圳的实验室正不断取得技术突破。这种对祖国产业升级趋势的错判,让他在关键时刻失去了最坚实的后盾。 那么,对此大家有什么看法?