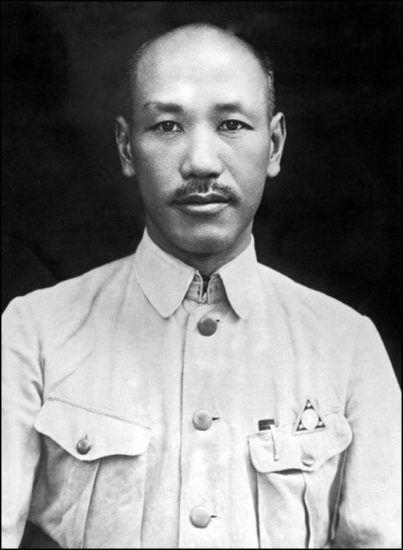

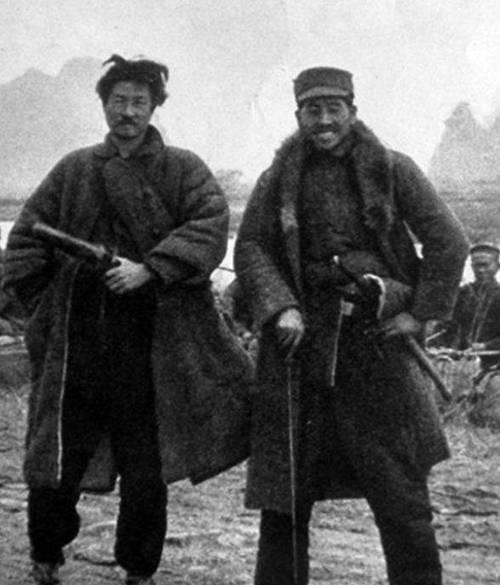

1942年,张仁初毙敌300摧毁坦克1辆,却遭罗荣桓愤怒斥责,为何? 当时,山东沂蒙山区战事吃紧。115师政委罗荣桓拿到一份战报,看完后手指有点抖。 战报上写着,教导二旅副旅长张仁初在重坊打了一仗,干掉日伪军300多人,还毁了1辆日军坦克。但咱们八路军这边,100多个战士要么牺牲要么受伤。 这样的伤亡对比,让身经百战的罗荣桓心情格外沉重。 罗荣桓看着这个数字,想起长征时的湘江战役,那会儿红军也是用好多人的命换来了胜利。 这时,张仁初兴冲冲地跑到师部,心里盼着能受表扬,可罗荣桓一见面就拉着脸。 罗荣桓把战报往桌上一摔:“你这是把打仗当玩呢?让战士们用身子去挡坦克,这种不要命的打法绝对不行!” 突如其来的斥责,让张仁初一下子愣在那儿,他从没见过平时温和的罗政委发这么大火。 张仁初是湖北黄安人,17岁就参加了黄麻起义,打起仗来特别狠。身上留着9处伤疤,每次冲锋都跑在最前头。 打腊子口的时候,他带着人爬悬崖,肚子被子弹打穿,就把肠子塞回肚子里,接着往前冲。 正是这种敢打敢拼的性子,让他对罗荣桓的指责有些不服气。 这时候被政委这么说,张仁初小声嘀咕:“打仗哪有不死人的?” 罗荣桓猛地站起来,眼眶有点红:“死也得死得值!你带的兵都是好样的,不是拿来填坑的!” 这句话像重锤敲在张仁初心上。 这句话让张仁初一下子醒了。他想起长征时,自己当营长的部队在湘江边上,从400人打到最后就剩80个。 那些年轻战士的脸,到现在还常在梦里看见。 张仁初“疯子”这个名号,是1935年直罗镇战役时得来的。 那时候,他骑着一匹叫“花斑豹”的马,带着突击队直接冲敌人的火力点。这马很厉害,能跳过坦克。 重坊战斗的时候,“花斑豹”又成了焦点,张仁初骑着它在阵地上来来回回七次,亲手端掉了日军的机枪阵地。 但罗荣桓说他,不是说他不够勇敢,是觉得他打仗的法子太老套。 随着战争形势变化,作战方式也必须跟着调整。 1942年的八路军,跟长征那会儿不一样了,日军有了更多带装甲的部队。 罗荣桓在山东局的会上说:“咱们得动脑子打仗,不能光靠拼刺刀、用身子硬扛。” 到了1943年,这种打仗思路的改变见了效果。 临沂战役成了检验战术革新的试金石。 张仁初在临沂打了一仗,用“地雷战加游击战”的法子,只伤亡37个人,就干掉200多敌人。 他在战斗报告里写:“政委的话点醒了我,现在每颗子弹都得算着用。” 从山东军区的档案能看出来,重坊这一仗暴露了三个大问题。 这些问题在战后复盘时被逐一指出。 一是没专门练过怎么打日军的装甲部队;二是情报没做好,不知道日军来了多少坦克;三是进攻的法子太单一,太依赖拼刺刀。 这些突破在当时具有重要意义。 第一次在山东战场上打掉日军坦克;第一次试了“马队打坦克”这种特别的法子。 军事科学院的研究员李明在《八路军战术演变》里说:“张仁初敢拼,加上罗荣桓谨慎,一起让游击战的法子变得更好了。” 值得说的是,被打坏的日军坦克残骸,后来成了八路军的“活课本”。 这堆钢铁残骸意外成了教学资源。 军工部的技术人员把它拆了研究,给后来做反坦克手雷提供了重要的数据。 这种打一仗学一点的做法,就是罗荣桓说的“既要敢打又要会打”。 罗荣桓和张仁初这次吵起来,其实是八路军从打游击转向运动战的一个表现。 当时的战争环境,正逼着部队进行战略调整。 1942年,日军搞“治安强化运动”,华北这边打仗越来越难。 中共中央北方局提出“敌人往前推,咱们也往前插”的办法,让部队在移动中消灭敌人。 1943年,这种转变有了成效。 张仁初的作战风格也在这个过程中逐渐改变。 张仁初指挥的滨海支队用“翻边战术”,在日照、莒县一带神出鬼没,一个月打了28仗。 他在战后总结里特意说:“每次打仗前,都得算三样:会死多少人、会用多少子弹、能得到啥好处。” 到了解放战争的时候,这种转变更明显了。莱芜战役成为他战术成熟的标志性一战。 1947年莱芜战役,张仁初带着部队把李仙洲集团的5.6万人全消灭了,成了华东战场上最大的一次歼灭战。 以前那个“拼命三郎”旅长,变成了会用“三三制”战术的智将。 1962年,已经是济南军区副司令的张仁初躺在病床上写回忆录。多年过去,重坊战斗的场景仍历历在目。他说:“罗政委那天掉的眼泪,比任何奖章都金贵。” 这位开国中将的办公室里,一直挂着两张照片:一张是重坊战斗后,他和“花斑豹”的合影;另一张是罗荣桓在临沂战役前线指挥的样子。 军事博物馆的抗日战争展区里,那辆被打坏的日军坦克旁边,摆着张仁初缴获的指挥刀。 这两件展品无声地诉说着那段历史。 解说牌上写着:“这把刀上刻着‘勇猛善战’,但更值钱的是背后那位政委的眼泪——它告诉我们,打胜仗不光要敢冲,更要会想。”