认知变现的核心逻辑,藏在"低谷时敢重仓"的逆向智慧里。当市场被恐惧裹挟着抛售筹码时,真正的机会往往在估值洼地中悄然萌芽——银行股当下的处境,正是这一逻辑的鲜活注脚。 此刻的银行板块,正站在一个充满张力的历史节点上。业绩增速滑落到十年以来的谷底,净息差更是跌破了历史极值,每一份财报数据似乎都在放大市场的焦虑。但投资的奇妙之处就在于,极端困境往往是反转的序幕:非对称降息的逐步落地,正在为净息差筑起企稳的防线,而这道防线之后,很可能就是净利润加速回升的曙光。就像弹簧被压到极致时,反弹的力量总会超出预期。 市场情绪早已驶入"极端恐惧"的海域。银行板块平均7倍的市盈率,像一面镜子照出了集体性的悲观——这个数字不仅远低于自身历史均值,更与行业实际韧性形成了荒诞的背离。但转折点或许已在酝酿:政策层面正持续释放信号,引导资金流向被低估的价值板块。这种"政策托底+估值探底"的双重底部结构,让人不禁想起2013-2014年的茅台——彼时白酒龙头也曾因塑化剂风波和限制"三公消费"被打入冷宫,直到市场惊醒时,早已错过了最丰厚的底部筹码。 要在这样的布局中收获超额回报,考验的从来不是运气,而是超越大众的认知穿透力。银行股的投资门槛,藏在其业务的复杂性里:从对公贷款的周期波动到零售业务的结构转型,从资产质量的风险暴露到资本充足率的腾挪空间,每一个维度都需要穿透表象的深度研究。这要求投资者建立属于自己的"能力圈护城河"——不是道听途说的碎片信息,而是通过长期跟踪形成的周期判断体系,是能在财务数据中识别风险与机遇的敏锐嗅觉。 逆向布局的关键,在于敢于在市场偏见最深时"下重注"。当所有声音都在谈论银行股的"夕阳困境",当技术面走势被解读为"永无翻身之日",恰恰是认知变现的黄金时刻。就像渔夫在退潮时修补渔网,真正的投资者会在市场退潮期积累筹码——不是盲目加仓,而是基于深度认知的"极限重仓":在确定性趋势浮现的节点,用足够的仓位承载未来的价值回归。 银行股的此刻,既是对认知深度的考验,也是给少数派的馈赠。那些能穿透短期迷雾、看清行业韧性的人,终将在市场情绪回暖时,收获认知变现的复利。

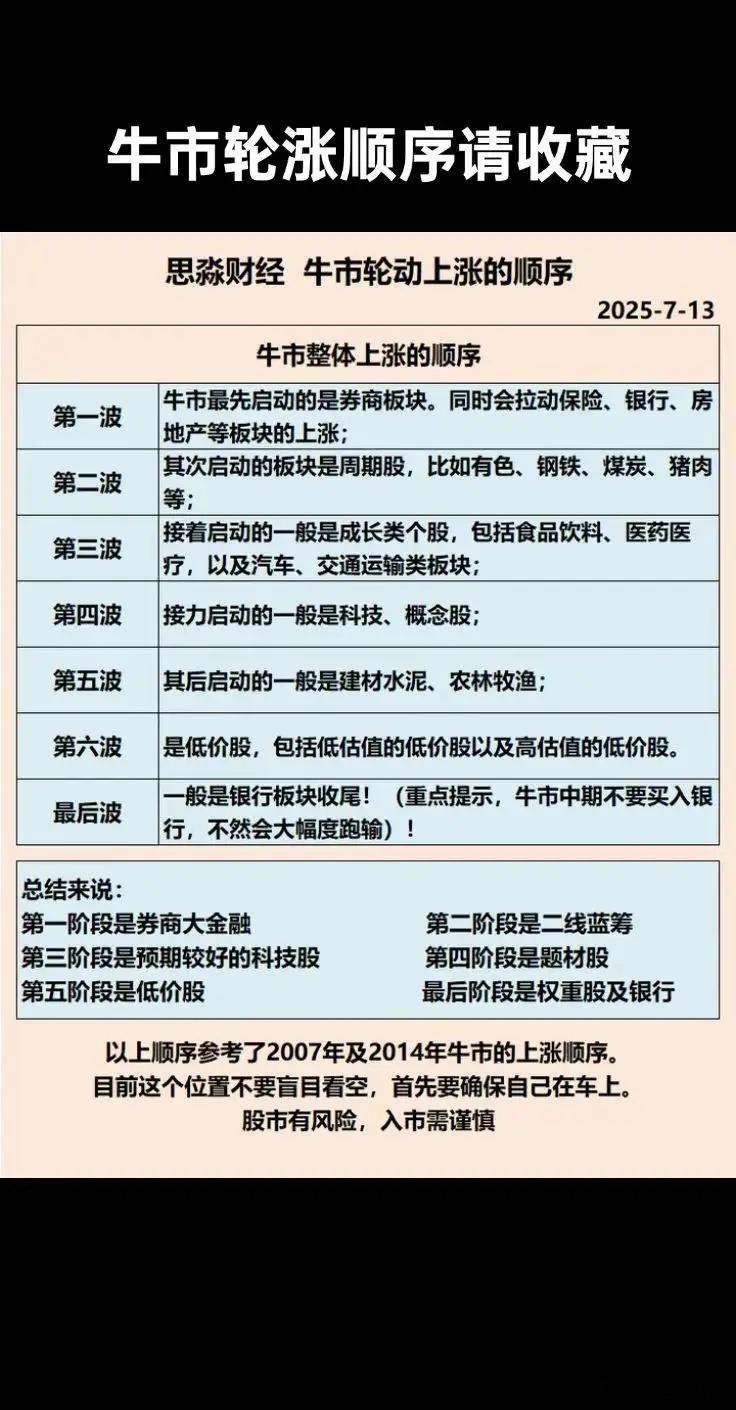

牛市轮涨顺序。我把2006-2008以及2014-2015牛市梳理一遍总结的牛市

【2评论】【8点赞】