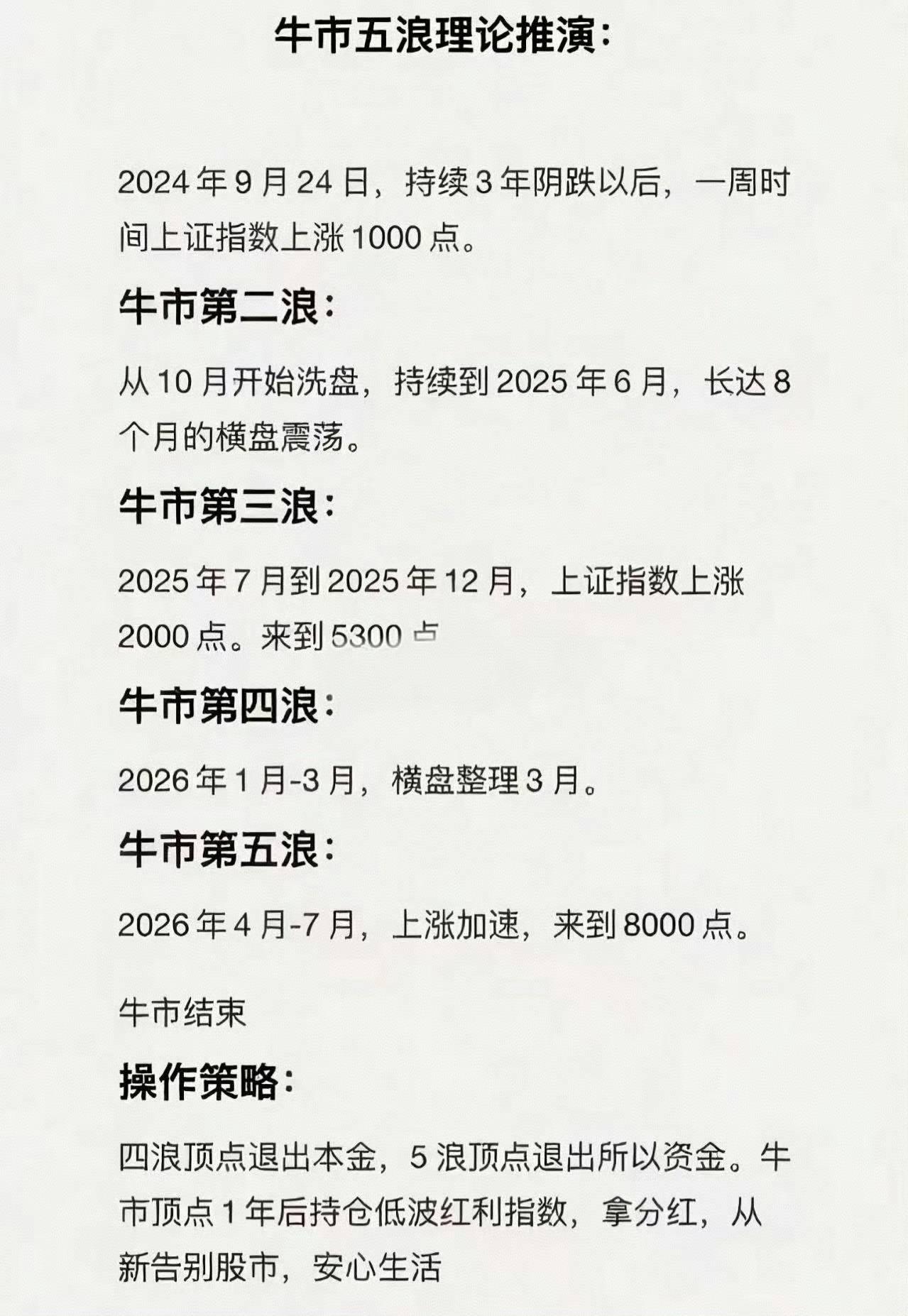

在投资市场的众生相中,“锚定效应”就像一只无形的手,悄悄左右着大多数人的判断——当银行股在近期行情中崭露头角,不少投资者盯着屏幕上“近一年涨幅显著”的数字,立刻绷紧了神经:“涨这么多,肯定要到顶了!” 他们的逻辑看似直白,却藏着一个隐蔽的认知陷阱:这些人早已被前几年银行股的低迷状态牢牢“锚住”了。那时,银行股的估值常年趴在地板上,市盈率徘徊在个位数,市净率跌破1倍成了常态。久而久之,他们便默认了这种“严重低估”就是银行股的“合理归宿”,仿佛股价就该在低位震荡,稍有抬头就成了“反常”。可实际上,这不过是市场情绪过度悲观时的阶段性扭曲。就像一个长期被低估的优质资产,当它的价格向合理区间靠近时,有人却因为看惯了它的“折价”,反而觉得正常价值成了“溢价”。 这类投资者往往缺乏穿透表象的估值能力。他们眼里的“高低”,永远停留在股价的绝对数字或短期涨跌里:涨了就是“高”,该卖;跌了就是“低”,该买。却看不见银行股的市盈率从“破净”修复到“接近行业均值”,市净率从“0.6倍”回升至“0.8倍”——这些数字背后,是估值从“严重低估”向“相对合理”的理性回归,距离“高估”还有很长一段路要走。就像一个被压弯的弹簧,现在不过是刚刚舒展了一角,远没到弹到极限的时刻。 更值得玩味的是,漫长熊市带来的“思维锚定”,比股价锚定更具杀伤力。当市场在低位徘徊太久,投资者的神经会逐渐被“熊市思维”驯化:每次反弹都被视为“诱多”,每次上涨都想着“见顶回落”。于是,当牛市的曙光刚在天边泛起微光,他们便立刻患上“恐高症”,对着初期的涨幅瑟瑟发抖。就像一个长期在黑暗中行走的人,突然见到阳光会下意识眯起眼睛,甚至怀疑这光亮是否转瞬即逝。 这种心态的代价往往很沉重:在牛市初期,他们总觉得“还会跌回来”,眼睁睁看着筹码在低位溜走;到了行情中段,又被“已经涨太多”的念头困住,想追又不敢追,只能在犹豫中错过主升浪;等到牛市真正进入疯狂期,反而在市场的狂热中卸下防备,最终高位接盘。结果就是,全程参与了行情,却只吃到了皮毛,甚至倒亏收场。 说到底,投资的本质是对价值的认知与坚守。若总是被过去的价格、过往的行情“锚定”,就像戴着有色眼镜看世界,永远看不清当下的真实面貌。银行股的估值修复也好,牛市初期的波动也罢,考验的从来不是“敢不敢买”,而是“能不能看懂”——看懂估值的逻辑,看懂趋势的力量,才能跳出思维的桎梏,真正跟上市场的节奏。

在投资市场的众生相中,“锚定效应”就像一只无形的手,悄悄左右着大多数人的判断——

周仓与商业

2025-07-14 10:41:13

0

阅读:61