2025年国庆档上映的3D动画电影《三国的星空第一部》以类似《长安三万里》里李白高适CP双线故事的模式讲述三国故事,凸显曹操、袁绍、汉献帝等多线叙事,打破传统三国题材框架,其创新尝试引发业界讨论。回望大银幕上三国题材电影的那些典型叙事模式,聊聊它们的得失。

一、个人英雄视角

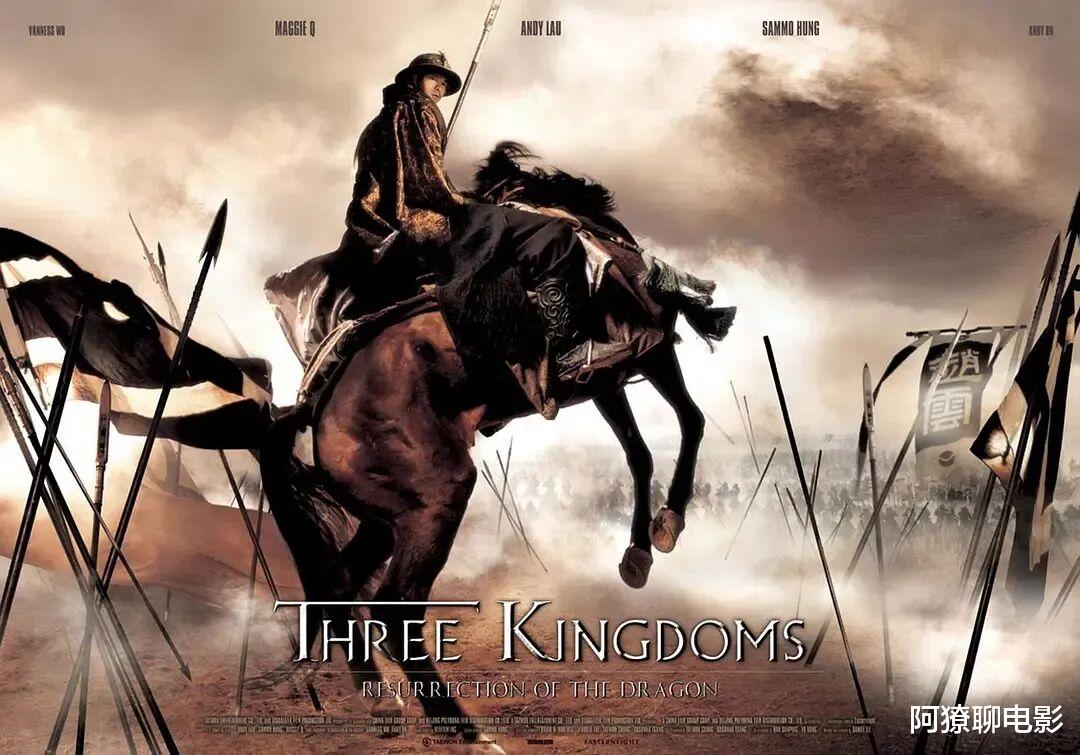

1、《三国之见龙卸甲》(2008,豆瓣5.6)

李仁港执导的赵云传记片,以长坂坡战役为核心,将史实与《三国演义》赵子龙单骑救主情节融合。漫画式盔甲设计和高速剪辑的冷兵器对决成为亮点,但"凤鸣山终极战"完全架空历史。影片成败皆源于对个人英雄主义的极端强化——赵云单挑魏国千军的场面视觉震撼,却削弱了三国战争的战略纵深感。

2、《关云长》(2011,豆瓣5.0)

麦兆辉、庄文强用港式警匪片逻辑重构"千里走单骑",甄子丹的风格打戏与青龙偃月刀结合出新颖动作美学。但文戏严重失衡:曹操(姜文)与汉献帝的权谋线喧宾夺主,关羽"武圣"形象被简化为通关NPC,过五关斩六将的经典桥段沦为动作场面串烧。

3、《武圣关公》(2020,豆瓣4.3)

老牌漫画作家蔡志忠导演的历史动画电影,聚焦关羽从解州平民到"武圣"的成长史。影片采用传统壁画美学,涿郡结义、温酒斩华雄等名场面用水墨转场呈现。但少儿向定位导致剧情低龄化:华容道放曹操被简化为"守信教育",玉泉山显圣加入玄幻特效。其文化传承意义大于艺术价值,票房口碑双输。

二、群像视角

4、《赤壁》(2008-2009,豆瓣均分6.4)

吴宇森耗资6亿的史诗野心之作,火烧赤壁场景动用2000名特效师,战船阵列还原度至今仍属顶尖。但国际化改编引发争议:周瑜(梁朝伟)与诸葛亮(金城武)的暧昧互动、小乔(林志玲)赴曹营等戏份严重偏离原著精神。群像叙事导致角色平均戏份不足,孙权(张震)形象单薄如工具人。

5、《真·三国无双》(2021,豆瓣3.8)

新西兰实景拍摄的"旅游宣传片式三国",虎牢关草原与汜水河风光壮美。作为游戏改编电影,无双割草、马上连斩等经典玩法影像化成功,但选角灾难:韩庚版的关羽造型雷人,缺乏威严感。更致命的是试图用118分钟涵盖"黄巾之乱"到"赤壁之战",剧情如走马观花。

6、《铜雀台》(2012,豆瓣5.3)

周润发、刘亦菲、苏有朋组成的顶配阵容,试图挖掘曹操晚年权力焦虑。影片用弑君、乱伦等暗黑元素解构英雄叙事,却陷入逻辑混乱:灵雎(刘亦菲)的刺客线虎头蛇尾,汉献帝(苏有朋)的疯癫表演过于夸张。赵林山导演对政治惊悚类型的把控力不足,导致全片成为服化道精美的PPT。

7、《影》(2018,豆瓣7.2)

张艺谋以"荆州替身"为切口重构三国权谋,邓超分饰两角的演技封神,阴阳太极图式的朝堂设计惊艳。但为强化人性黑暗,将都督子虞塑造成反社会人格,小艾(孙俪)沦为权斗棋子,全片充满算计却缺乏情感支点。水墨风动作场面与阴郁叙事形成奇特撕裂感。

延伸阅读:《调音师》VS《影》:“全员恶人”是否该登上银幕?

四、他国视角

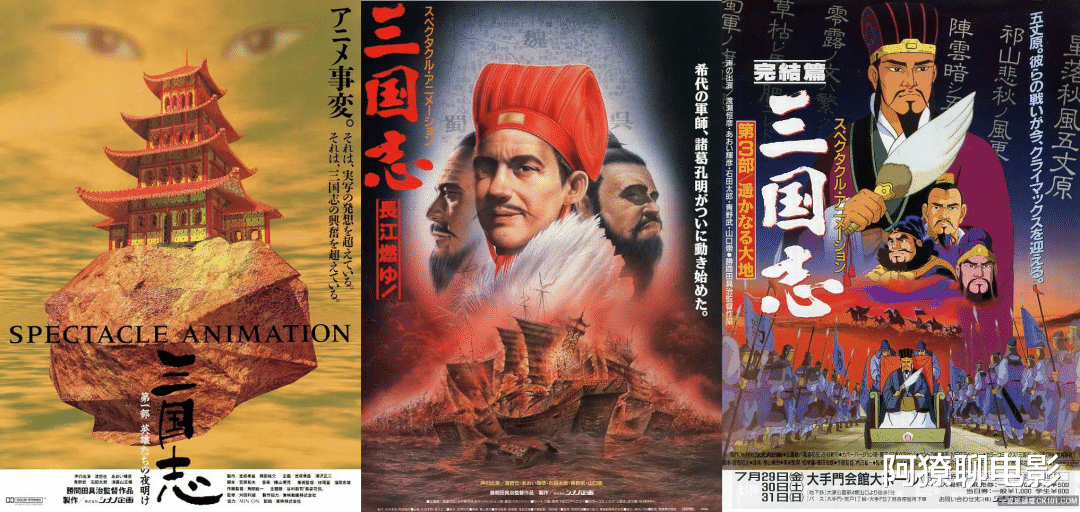

8、《三国志》动画三部曲(1992-1994,豆瓣均分8.7)

东映动画耗时四年制作的鸿篇巨制,从黄巾起义拍到三国归晋。日式审美下的中国水墨背景惊艳,但人物塑造明显"东洋化":刘备动辄剖白心迹的日剧式表演,曹操被简化为脸谱化野心家。作为迄今最完整的三国动画改编,其考据精神值得尊敬。其最大遗产也许是横山菁儿创作的配乐,因TVB剧集广泛引用(如《神雕侠侣》《寻秦记》),意外成为华语观众最熟悉的“隐形经典”。其雄壮的管弦乐与尺八独奏,至今仍是历史剧的常用BGM。

9、《三国志新解》(2020,豆瓣5.4)

福田雄一用《银魂》式无厘头解构经典:貂蝉是心机健身网红,诸葛亮靠大数据预测东风。虽有三浦春马版周瑜跳宅舞等爆笑桥段,但对"草船借箭""三顾茅庐"的戏谑改编引发文化争议。这种后现代狂欢本质上是用三国IP包装的日式综艺剧场版。

《三国的星空第一部》的革新性在于:用曹操-袁绍的少年羁绊替代桃园结义,以汉献帝视角重审"挟天子以令诸侯"。其风险在于彻底抛弃蜀汉主角光环,但3D动画形式有效中和了历史正剧的沉重感。

相较前述作品,该片既规避了《赤壁》的叙事臃肿,又超越了《影》的过度形式化,在历史还原与现代表达间找到了新平衡点——这或许正是三国题材历久弥新的秘密。

![司马懿要是死前说这种话的话,手下人应该会怀疑他是诈死,边上埋伏了刀斧手。[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/9431401115458828965.jpg?id=0)