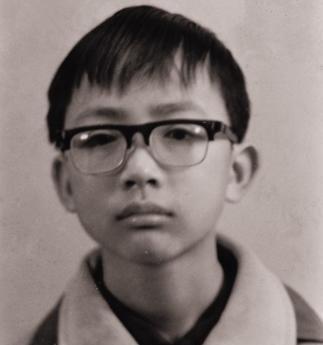

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 赖宁,1973年10月20日出生在四川雅安石棉县一个普通家庭。爸爸是县水电局局长,妈妈管财务,还有个妹妹。家里条件不算差,父母教他做人要正直。从小,赖宁就不是那种只会死读书的孩子,他对地质学着迷,梦想当地质学家,经常背个小包上山捡石头,房间里堆满了岩石标本和书。他成绩好,年年拿三好学生,书法、画画、阅读比赛也常拿奖。 不过,赖宁也不是完美的小孩。他守纪律,有时举报同学被叫“告密者”,但也仗义,帮受罚的同学说话。这种性格让他既有原则,又有点倔强。后来,这些特质在他面对山火时全显出来了。 1988年3月13日,石棉县海子山因为电线短路起了大火,火势凶猛,威胁到卫星转播台和油库。那天赖宁在家写作业,听说山上着火了,立马跑出去,还叫上朋友一起去救火。到了火场,他拿着松枝拼命扑火,完全不顾自己才15岁。火太大,县里怕学生出事,命令把他们撤下去。可赖宁不干,半路跳车又跑回火场。 晚上,风向变了,火势更猛,他和朋友被浓烟分开。第二天早上,救援队找到他时,他已经没了气息,手还抱着棵小松树,像是要爬上去跟火拼到底。那一刻,他用生命诠释了什么是勇敢。 赖宁牺牲后,全国震惊。1988年5月,四川省政府追认他为“革命烈士”。1989年5月,共青团中央和国家教委给他“英雄少年”称号,号召青少年学他。当时报纸、广播全是他的事迹,石棉县还建了纪念雕像和广场,赖宁纪念馆成了当地标志。 90年代,他的故事进了中小学教材,成了孩子们的榜样。那时候,大家觉得他这种舍己为人的精神太值得学了。课本里,他的名字跟雷锋似的,代表无私和勇气。 可是,到了2012年,教育部把赖宁的故事从教材里拿掉了。这事儿一出,网上吵翻了天。有人说这是忘恩负义,抹杀英雄;有人却觉得挺合理。这是咋回事? 其实,时代变了。上世纪80年代,大家推崇集体主义,英雄就得豁出去命。21世纪后,社会更关注个人价值和安全。赖宁的事迹虽然感人,但一个15岁孩子冲进火场,真的适合让学生模仿吗?万一孩子学他,见义勇为时不考虑后果怎么办?教育部后来解释:不是否定赖宁,而是想告诉学生,见义勇为得量力而行,先保护自己才能帮别人。 这决定背后,有几点让人挺服气的。第一,教育理念变了。现在学校更强调生命教育,教孩子珍惜自己,别轻易冒险。第二,现实问题。山火这种事,专业消防员都得小心,孩子冲上去太危险了,课本拿他当榜样,容易误导。第三,社会反思。那会儿宣传赖宁,多少有点“英雄至上”的味道,可现在看,一个少年丢了命,真值得吗?教材删他,是想让孩子学会理性判断,不是一味当“愣头青”。 再说,赖宁那时候跳车回火场,也有点不听指挥的意思。虽然结果是悲壮的,但过程不完全是正面示范。教育部这调整,其实是跟上了时代,想让教育更接地气、更负责。 当然,反对的声音也不少。有人觉得赖宁的奉献精神是宝贵财富,删了他是丢了传统。还有人说,见义勇为本来就该鼓励,怕风险就啥都不干了?这些意见也有道理,毕竟赖宁的勇气确实打动人。 但支持删除的人反驳:不是不讲英雄,而是得讲对的方式。课本是给孩子看的,得教他们聪明地勇敢,不是盲目送命。两边争来争去,最后官方定调:英雄值得敬,但安全更重要。这说法听着挺中肯的。

用户55xxx93

现在不提倡不代表赖宁不是英雄!