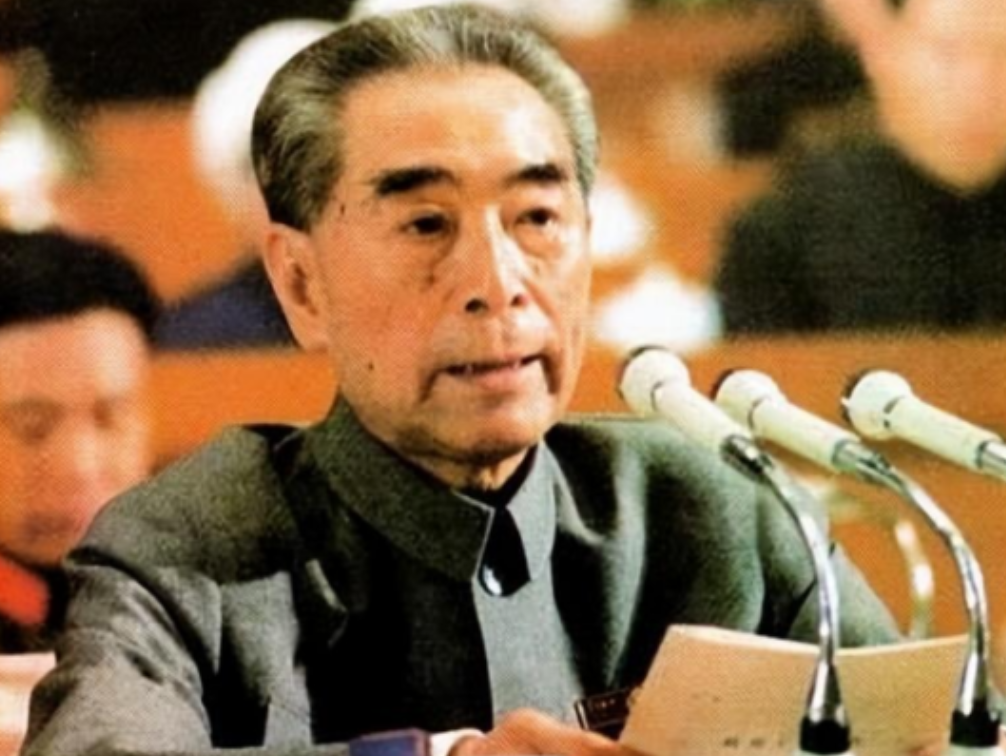

1959年周总理乘坐飞机路过淮安上空,他情不自禁地趴在舷窗上俯瞰家乡,让驾驶员转了一圈又一圈,久久都移不开视线。

1910年,年仅12岁的周恩来离开了家乡淮安,踏上了求学之路,彼时的他,或许不会想到,这一别竟是一生。

66年后的1976年,当周恩来在北京溘然长逝时,他依然未能重返魂牵梦萦的故乡,这段漫长的岁月里,他虽然身在异乡,心却始终系着淮安。

1959年的一天,周恩来乘坐的飞机从广州返回北京,当飞机临近淮安上空时,他请求机长降低飞行高度,想要一睹家乡的模样。

透过舷窗,他目不转睛地凝视着下方的土地,眼中满是思念和留恋,这一幕,生动地诠释了"近乡情更怯"的古语,然而,即便如此接近家乡,周恩来依然没有选择降落,这不是因为他不想回家,而是出于对国家利益的深刻考量。

周恩来不回家乡的原因,主要有两个方面,首先,他深知"衣锦还乡"可能给地方政府带来不必要的麻烦。

作为国家总理,他的到来必然会引起轰动,地方官员不得不大张旗鼓地接待,这不仅会影响正常工作,还可能造成资源浪费。

另外他担心自己的回归会影响当地的土地改革等重要工作,周恩来出身于封建大家庭,在家乡有众多亲戚,如果他回去,这些亲友很可能会借机要求特殊照顾,从而干扰地方政策的正常实施。

周恩来对家乡的这种克制,不仅体现在他自己身上,也延伸到了他的家人,他的弟弟周恩寿多次表达了想要回乡看看的愿望,但都被周恩来婉言谢绝。

周恩来的理由很简单:即便周恩寿已经退休,作为总理的弟弟,他的到来同样会引起地方的特别关注,可能给当地带来不必要的负担,这种严格的要求,使得周恩寿终其一生都未能重返故里,成为他心中难以抹去的遗憾。

然而,周恩来对家乡的深厚感情,并未因为不能亲自回去而有所减弱。

1946年5月,当他随国民政府从重庆迁至南京时,离家乡淮安仅有300多里路,这种近在咫尺却不能相见的处境,更加激发了他对家乡的思念之情。

他曾在一次报告中动情地说:"那时我就想从南京回到淮安去看看,因为淮安还有我两个母亲的坟,"这句话中包含了多少对亲人、对故土的眷恋之情啊!

周恩来对家乡的思念,不仅体现在言语中,更多的是通过实际行动,虽然他没有亲自回去,但他一直密切关注着家乡的发展。

作为国家总理,他在原则范围内为淮安的建设提供了诸多指导和帮助,特别是在治理淮河方面,周恩来付出了巨大心血,在他的努力下,淮安的干旱地区得以种植水稻,经济发展也取得了长足进步,这些成就,无疑是他对家乡最好的馈赠。

周恩来对家乡亲属的关心,也体现了他严格自律、公私分明的处事原则,当他得知八婶母生病时,立即写信给淮安县委,但他特别强调要按照普通群众的标准进行治疗,并坚持自己支付所有费用。

他多次强调不要给予家乡亲属任何特殊照顾,这种态度充分体现了他作为一个共产党人的高尚品格。

1965年春节前夕,周恩来做出了一个令人惊讶的决定:平掉淮安的祖坟,他派侄子周尔萃回去办理此事,并给当地生产队寄去70元钱,用于支付平坟工资和赔偿青苗损失。

这一举动不仅响应了国家的土地政策,更体现了他不让家乡获得特殊待遇的坚定决心,对于一个中国人来说,祖坟是极其重要的,周恩来能做出这样的决定,足见他对国家利益的重视程度。

尽管周恩来生前未能重返故里,但他对家乡的眷恋之情却一直延续到生命的最后时刻,他安排将自己的一捧骨灰撒在黄河入海口,这个选择既表达了他对母亲和家乡的思念之情,又避免了因在家乡安葬而可能引起的特殊待遇。

黄河是中华民族的母亲河,周恩来选择与之同在,某种程度上也是与整个中华大地永远相伴。

周恩来的这种严格自律、公私分明的态度,不仅体现在他对待家乡和亲属的方式上,也贯穿于他的整个政治生涯,他始终坚持不以权谋私,不为家乡和亲属谋取特殊利益,为后世树立了廉洁奉公的典范,这种品格,在中国历史上的政治人物中是极为罕见的。