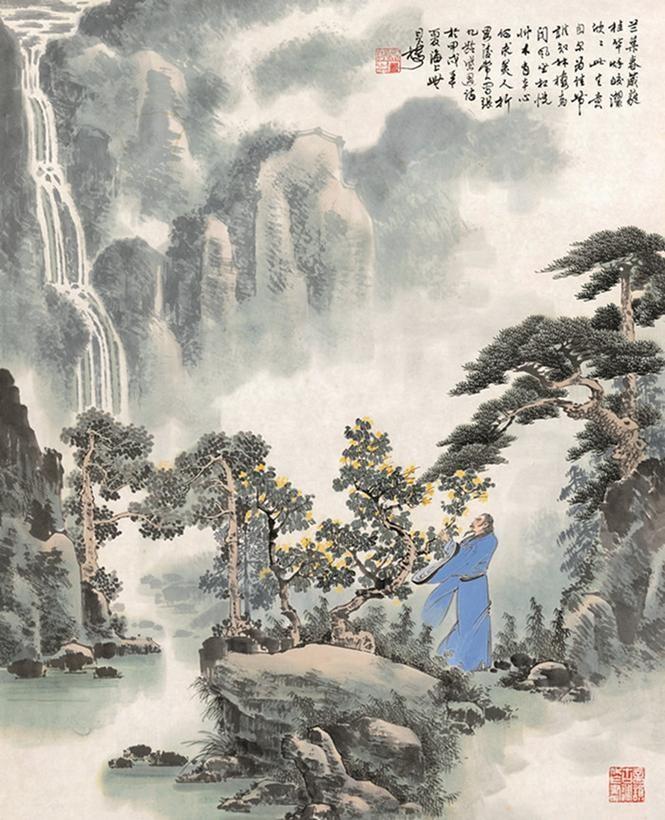

张九龄岭南诗歌中是怎样表现独在异乡的感情?又经历了怎样的情感波折变化? 所谓“岭南诗歌”,指的是张九龄题咏或咏及岭南山川、风物、人事的诗歌。张九龄岭南诗歌最引人注目的一点,是其中的地域文化书写。 其岭南诗歌的地域文化书写中寄托了自己独在异乡的怀人之感、仕途之思和归隐之情。 古之岭南属蛮荒之地,即便到了唐代有所开发,但距离中原国都依然山长水远,交通不便。张九龄自岭南赴异乡任职几十载,家人相隔万里,友人相聚无期,久难归家不免生发怀人之感,对至亲至爱的思念是其岭南书写中的一个重要主题。 仕宦京都,张九龄常常惦念远在岭南老家的父母。他十分羡慕同僚可以尽孝于双亲膝下。得知有使臣将要前往广州,他连忙嘱托对方顺道捎上自己满含牵挂之情的家书。 《南还以诗代书赠京师旧僚》中他责备自己在外当了个小官,却缺失了为人子女应尽的义务,因此决定遵照“义礼”的规定,辞去京师的职务,还乡侍奉老母,晨昏定省。 在《酬王履震游园林见贻》中,尽管仕途不顺,但终于能如愿归家,扫除了自己与亲人天南地北各一方的愁思,他同样感到快乐。 羁旅在外,张九龄的思亲之情极为浓郁,常给兄弟亲人写诗寄托思念。《初秋忆金均两弟》中诗人自比孤云,与兄弟分隔千里的自己仿佛天边那抹满含愁绪的孤云,以此表达对两个弟弟的深切挂念。 宦游之人往往容易睹物思人,触景伤情,诗人看见鸿雁南飞、棠棣花开,不禁想念起故乡的家人兄弟,遂因物寄情。 张九龄生于宦门,主要生活在社会安定、政治清明、经济文化繁荣昌盛的唐朝开元年间。这个时期,文人士大夫为理想的封建太平盛世的到来而欣喜若狂,欲乘势而出,大展宏图。 张九龄自幼受儒家经学濡染,他积极入世,希望能够齐家治国,功垂竹帛,同时又“坚持自己‘直道躬行’的处事原则和独立的人格操守”。 持正不挠、廉洁奉公的行为品格贯穿于张九龄整个从政生涯,即使遭遇挫折,他也不愿阿意取容、同恶相济,纵使做不成官也要抱节守志。 张九龄在《将发还乡示诸弟》一诗中对弟弟坦陈自己引退的缘由,诗人将自己比作木料和尘埃,因为刚好遇到了建筑大楼的好时机,所以尽管力量微小,也希望能有所贡献。 想法虽然很好,但却无法得到君主的任用,难道还要像一些名利客那般占据卿位,谋求君主的璧玉大利吗?于是“去去荣归养”。其为国为君的拳拳忠诚之心,宁折不屈的坚韧之心,溢于言表。 张九龄既匡扶民族大义,也抒发个人怨刺,使其功业理想与人格建构形成和谐的统一体。 在张九龄看来,报效国家与独善其身并不矛盾,先前忙于效力朝廷,如今已完成家国责任,君恩得报,便当彩衣还乡、怡乐林园。张九龄这种清谨自持、沉着稳重又不失潇洒豁达的境界在盛唐时期分外突出。 张九龄的行为风度为唐明皇所肯定,并被作为朝廷选调官员、品评人物的参照,成为盛唐文人大夫立身为官的典范。 可以说,张九龄的出现及其行为风度不仅影响了唐代审美风尚,也改变了中原人士对岭南地域的刻板印象和对岭南文化精神的原有认知,成为后世岭南士子学习效法的一代楷模。 张九龄自幼苦读经史,立志于忠君报国、济世安民,但另一方面他生在岭南,长在南方,浸染在南方庄骚文化氛围中,其思想观念也深受影响,表现为他的不少诗作中都含有老庄的隐逸思想,尤其是咏及岭南的诗歌。 开元四年(716),张九龄去任归田,在返乡途中挥毫作《南还湘水言怀》,在京十年,他奔波于官场,劳而无功。如今挂冠归去,没有不舍与留恋,反而懊悔当初离家入仕,能够去官还乡、终老田园,诗人心情欢畅,有种逃脱“樊笼”后悠然自适的轻松感。 开元十四年(726),张九龄受牵连,改任太常少卿。翌年三月,被贬外任洪州都督。 这个时期诗人心态较为复杂,忧愁郁闷,胸中多有牢落不平之气,归田隐逸之想更甚以往,诗人入仕时的理想抱负历经波折而一无所成,现在又被疏远外放。 政治理想的失落,致使诗人“思故林”,欲釆薇于故乡南山下,反映出诗人失意无依、忧郁思归的心情。 开元二十一年(733),张九龄官拜宰辅,后遭谗言出为荆州长史。此次罢相对张九龄的打击比数年前受牵连被贬更大,玄宗日益昏庸,耽于享乐,李林甫自专大权,奸佞当道,大厦将倾而独木难支,腐朽的朝廷更让张九龄坚定了退隐之志。 然而,与当时大多数文人隐士在洛阳、长安置办名宅隐居不同,张九龄向往的归隐圣地一直是他的故乡。 晚年,他在诗中衷情表露,宦海浮沉三十载,几度荣枯,鸿鹄之志已成累累陈迹。如今年老体衰,卧病在床,张九龄忆及故乡,大有辞官归里之意和出世颐养之想。不久之后,张九龄便以回乡祭扫祖墓为由,踏上了南归之途。 总结: 张九龄孤身一人在异乡打拼,又几番经受宦海沉浮,这极大地丰富了其岭南诗歌的情感内涵。张九龄岭南诗歌地域文化书写中寄托了其思亲煎熬之苦,亦传达了他对仕途的思考和对隐逸生活的向往之情。