战国时期,诸侯纷争,局势瞬息万变,各国为了在乱世中谋求生存与发展,纷纷施展浑身解数。在这段波澜壮阔的历史中,魏国的迁都之举格外引人注目。曾经雄踞中原的魏国,为何毅然决然地将都城从安邑迁至大梁?这一决策背后究竟隐藏着怎样的玄机?是出于对秦国日益增长的恐惧,还是另有其他深层次的原因?让我们穿越时空的隧道,揭开历史的尘封,探寻魏国迁都大梁的真相 。

魏国迁都的两种主流观点(一)害怕秦国说在探寻魏国迁都的原因时,有一种观点认为,魏国是因为害怕秦国才做出这一决定的。这种观点主要来源于《史记》的记载。《史记》中明确提到:“惠王三十一年,秦、赵、齐共伐我,安邑近秦,于是徙治大梁 。” 从这段文字中,我们可以清晰地看到,魏国迁都的一个重要因素是安邑靠近秦国,而当时秦国的崛起已经对魏国构成了严重的威胁 。

回顾当时的历史背景,秦国在商鞅变法之后,国力迅速增强,军队战斗力也大幅提升,逐渐成为战国时期的强国之一。商鞅通过一系列的改革措施,如废除井田制、推行郡县制、奖励耕织和军功等,使得秦国的经济得到了快速发展,军事力量也日益壮大。在这种情况下,秦国开始积极向外扩张,而魏国首当其冲,成为了秦国东进的主要目标。

公元前 341 年,魏国在马陵之战中遭受重创,十万魏军精锐几乎全军覆没,主将庞涓自杀,太子申被俘。这场战役让魏国元气大伤,实力遭到了极大的削弱。而此时的秦国,趁着魏国虚弱之际,对魏国发动了多次进攻。其中,商鞅设计击败魏军的战役尤为关键。商鞅利用与魏将公子卬的旧交,诱骗公子卬前来赴会,然后趁机袭击魏军,大破魏军,俘虏了公子卬。这一战让魏国损失惨重,不仅失去了大片领土,还进一步削弱了魏国的军事实力。

在秦、赵、齐三国的联合攻打之下,魏国屡战屡败,处于十分被动的局面。安邑作为魏国的旧都,地理位置靠近秦国,时刻面临着秦国的军事威胁。在这种形势下,魏惠王为了躲避秦国的锋芒,保护魏国的核心利益,最终决定将都城迁往大梁。从这一系列的历史事件来看,魏国迁都大梁确实有害怕秦国的因素在里面。

(二)争霸中原说然而,也有不少学者认为,魏国迁都大梁并非仅仅因为害怕秦国,更重要的是为了实现争霸中原的战略目标。这种观点认为,大梁所处的地理位置具有独特的优势,它地处中原腹心地带,交通便利,商业繁荣,是当时的政治、经济和文化中心之一 。

大梁位于黄河流域,周边水系发达,有鸿沟等人工运河贯穿其中,这使得大梁的水运十分便利。通过水路,魏国可以与周边的齐、楚、赵、韩等国进行便捷的贸易往来,促进经济的发展。同时,大梁的陆路交通也十分发达,是连接中原各地的重要枢纽。这使得魏国在军事上能够迅速调动军队,对周边国家形成有效的威慑;在政治上,便于与各国进行外交活动,扩大魏国的影响力。

从魏国的发展战略来看,在战国初期,魏国在魏文侯和魏武侯的统治下,通过一系列的改革和扩张,国力强盛,成为了战国七雄中的佼佼者。魏文侯任用李悝进行变法,推行 “尽地力之教”,鼓励农民精耕细作,提高粮食产量;同时实行法治,制定《法经》,加强了国家的治理。在军事上,魏国建立了强大的魏武卒部队,这支部队经过严格的选拔和训练,战斗力极强,在对外战争中屡立战功。魏武侯继承了文侯的霸业,继续向外扩张,使得魏国的领土不断扩大。

在这种背景下,魏国已经不满足于偏居一隅,而是希望能够进一步拓展自己的势力范围,称霸中原。而大梁的地理位置正好符合魏国的这一战略需求。迁都大梁后,魏国可以更加方便地向中原地区发展,与齐、楚等强国争夺霸权。此外,大梁周边地区土地肥沃,人口密集,有利于魏国发展农业和手工业,为魏国的争霸战争提供充足的物资保障。

当时魏国的国力依然强盛,在军事、经济等方面都具有较强的实力,并不惧怕秦国。魏国在迁都之前,虽然与秦国发生过一些战争,但也互有胜负,并非处于绝对的劣势。而且,魏国在与其他诸侯国的交往中,也一直保持着较高的地位和影响力,积极参与各种会盟和争霸活动。因此,从这个角度来看,魏国迁都大梁更多的是出于争霸中原的战略考虑,而不仅仅是因为害怕秦国。

魏国迁都时间的争议及影响(一)不同史料记载的时间差异关于魏国迁都大梁的具体时间,史料记载中存在着明显的差异,这也为我们探究魏国迁都的原因增添了不少复杂性。其中,《史记》和《竹书纪年》这两部重要的历史文献,给出了截然不同的时间记载 。

《史记・魏世家》记载,魏国迁都大梁是在魏惠王三十一年,即公元前 339 年。书中提到:“惠王三十一年,秦、赵、齐共伐我,安邑近秦,于是徙治大梁 。” 从这段记载来看,魏国迁都的时间是在秦、赵、齐三国联合攻打魏国之后,由于安邑靠近秦国,受到秦国的威胁较大,魏惠王才决定将都城迁往大梁 。

然而,《竹书纪年》的记载却大相径庭。据《竹书纪年》记载,魏惠王迁都大梁是在周显王四年,也就是公元前 364 年 。这一记载比《史记》中的时间早了整整 25 年。这 25 年的时间差,在战国时期的历史进程中可谓是一段相当长的时间,其间发生了许多重大的历史事件,这些事件对魏国的发展产生了深远的影响,也使得对于魏国迁都原因的解读变得更加复杂 。

这两种不同的时间记载,引发了史学界的广泛讨论和研究。究竟哪一种记载才是准确的呢?或者说,这两种记载背后是否隐藏着更深层次的历史真相呢?这成为了我们在探究魏国迁都原因时必须要面对和解决的问题 。

(二)不同时间下迁都原因的分析如果按照《竹书纪年》的记载,魏国在公元前 364 年就已经迁都大梁,那么此时的秦国尚未进行商鞅变法,国力相对较弱,还不足以对魏国构成致命的威胁。在这个时期,魏国正处于国力强盛的阶段,魏文侯和魏武侯两代君主的努力,使得魏国在政治、经济和军事等方面都取得了显著的成就 。

魏国通过李悝变法,在政治上建立了一套较为完善的官僚制度,加强了中央集权;在经济上,推行 “尽地力之教”,鼓励农民精耕细作,提高了农业生产效率,促进了经济的繁荣;在军事上,魏国建立了强大的魏武卒部队,这支部队经过严格的选拔和训练,战斗力极强,在对外战争中屡立战功 。

在这种情况下,魏国迁都大梁的主要原因更有可能是为了实现争霸中原的战略目标。大梁地处中原腹心地带,交通便利,商业繁荣,是当时的政治、经济和文化中心之一 。迁都大梁后,魏国可以更加方便地向中原地区发展,与齐、楚等强国争夺霸权。此外,大梁周边地区土地肥沃,人口密集,有利于魏国发展农业和手工业,为魏国的争霸战争提供充足的物资保障 。

然而,如果依据《史记》的记载,魏国在公元前 339 年才迁都大梁,那么此时的局势已经发生了巨大的变化。在这之前,魏国经历了桂陵之战和马陵之战的惨败,魏武卒精锐几乎损失殆尽,国力遭到了极大的削弱 。

桂陵之战中,齐国采用孙膑的 “围魏救赵” 之计,在桂陵设伏,大败魏军,魏国的军事力量受到了沉重的打击。而马陵之战中,魏国再次中了齐国的计谋,在马陵道被齐军伏击,十万魏军精锐全军覆没,主将庞涓自杀,太子申被俘。这两场战役让魏国元气大伤,失去了在战国初期的霸主地位 。

与此同时,秦国在商鞅变法之后,国力迅速增强,逐渐成为了魏国的强劲对手。秦国通过商鞅变法,推行了一系列的改革措施,如废除井田制、推行郡县制、奖励耕织和军功等,使得秦国的经济得到了快速发展,军事力量也日益壮大 。在这种情况下,魏国迁都大梁很可能是出于对秦国的恐惧,为了躲避秦国的锋芒,保护魏国的核心利益 。

安邑作为魏国的旧都,地理位置靠近秦国,时刻面临着秦国的军事威胁。在秦、赵、齐三国的联合攻打之下,魏国屡战屡败,处于十分被动的局面。为了寻求新的发展空间,魏惠王最终决定将都城迁往大梁。大梁位于魏国的东部,距离秦国较远,可以在一定程度上缓解秦国的威胁 。

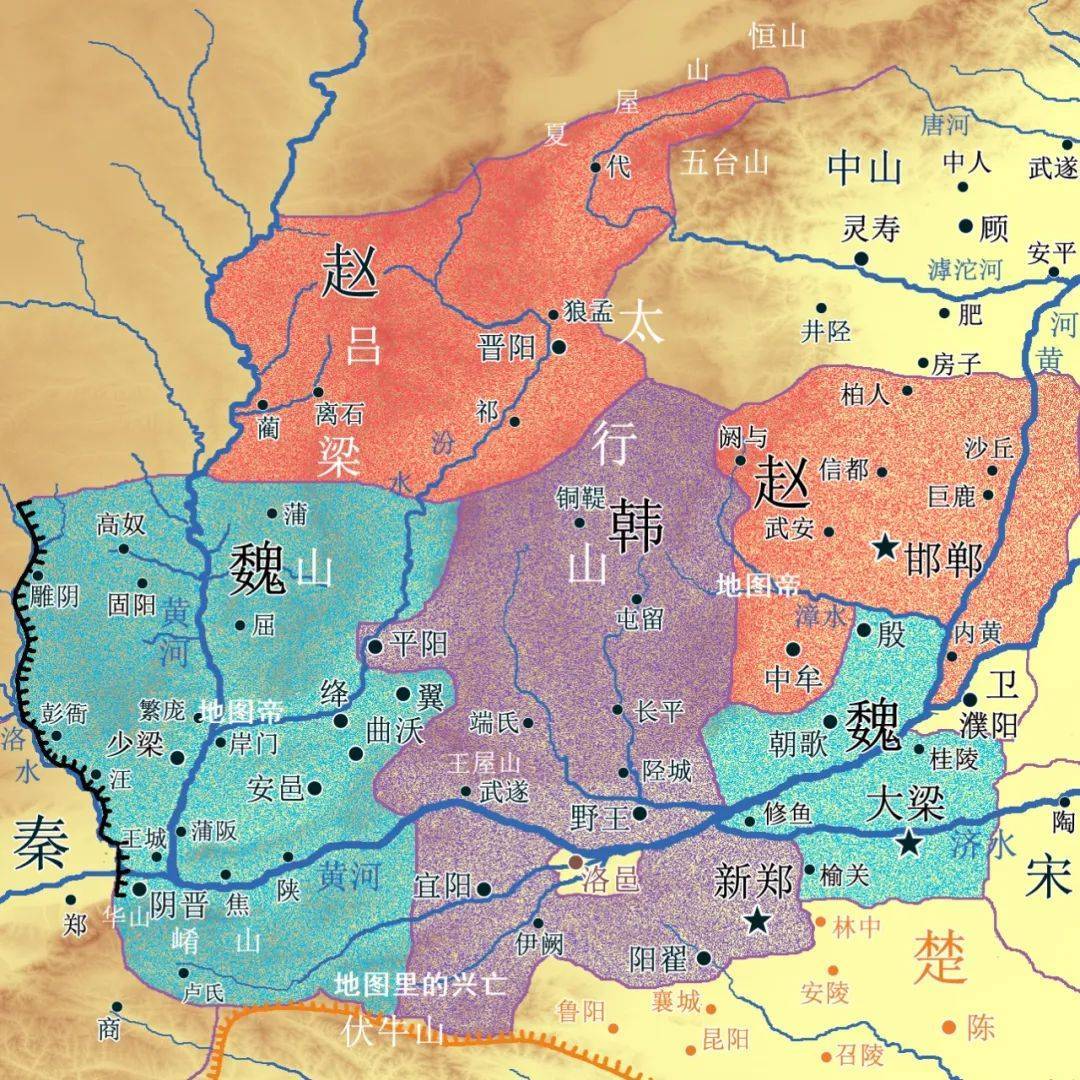

地缘政治因素在魏国迁都的决策中扮演了至关重要的角色。魏国的旧都安邑,位于今天的山西夏县一带,地处河东地区 。在战国初期,安邑的地理位置具有一定的优势。它靠近晋国的核心区域,周边地势险要,易守难攻,有利于魏国在初期巩固自身的统治 。而且,安邑与秦国接壤,在魏国与秦国争夺河西之地的过程中,安邑作为军事前沿阵地,能够为魏国的军事行动提供便利的支持 。

然而,随着战国局势的发展,安邑的地理位置逐渐暴露出诸多弊端。首先,安邑偏居魏国西部,与魏国在中原地区和东部的领土联系不够紧密 。魏国在发展过程中,不断向中原地区扩张,领土范围逐渐扩大,但安邑与东部领土之间隔着崇山峻岭,交通十分不便 。这使得魏国在对东部地区的统治和管理上存在很大的困难,无法及时有效地调配资源和兵力,难以对东部地区的局势做出快速反应 。

其次,安邑所处的位置使其战略纵深较小。它被秦国和赵国包围,一旦秦、赵两国联合对魏国发动进攻,安邑将陷入十分危险的境地 。秦国在商鞅变法后,国力迅速增强,对魏国的河西之地虎视眈眈,不断发动进攻 。赵国也在积极发展自身实力,与魏国在领土和利益上存在诸多冲突 。在这种情况下,安邑时刻面临着来自秦、赵两国的军事威胁,魏国的都城安全受到了严重的挑战 。

相比之下,大梁的地理位置则具有明显的优势。大梁位于今天的河南开封一带,地处中原腹心地带 。这里地势平坦,交通极为便利,是当时的交通枢纽之一 。魏国迁都大梁后,可以通过水路和陆路与周边的齐、楚、赵、韩等国进行便捷的联系,有利于魏国加强与其他诸侯国的政治、经济和文化交流,提升魏国在中原地区的影响力 。

大梁周边水系发达,有鸿沟等人工运河贯穿其中 。这些水系不仅为大梁的农业灌溉提供了充足的水源,促进了农业的发展,还使得大梁的水运十分便利 。魏国的船只可以通过这些水系,直接驶入韩、楚、卫、齐、鲁、宋等国,加强了魏国与各国之间的贸易往来,推动了大梁商业的繁荣 。

大梁东接齐鲁,北据燕赵,在军事上具有重要的战略地位 。魏国以大梁为中心,可以更加方便地对周边国家采取军事行动,实现其争霸中原的战略目标 。而且,大梁远离秦国,在一定程度上可以避免秦国的直接军事威胁,为魏国的发展提供相对稳定的环境 。

大梁的地理位置也存在一定的劣势,那就是它处于四战之地 。由于大梁地处中原,周边强国林立,一旦魏国在外交或军事上出现失误,就很容易陷入四面受敌的困境 。在战国后期,魏国就因为与周边国家的关系处理不当,多次遭到齐、楚、秦等国的联合进攻,国力逐渐衰退 。但总体而言,在魏国迁都的当时,大梁的优势远远超过了其劣势,成为了魏国迁都的理想之地 。

(二)经济发展需求经济发展需求是魏国迁都大梁的另一个重要原因。在战国时期,农业和商业的发展对于国家的兴衰起着至关重要的作用 。大梁所在的中原地区,土壤肥沃,水系发达,具有得天独厚的农业发展条件 。

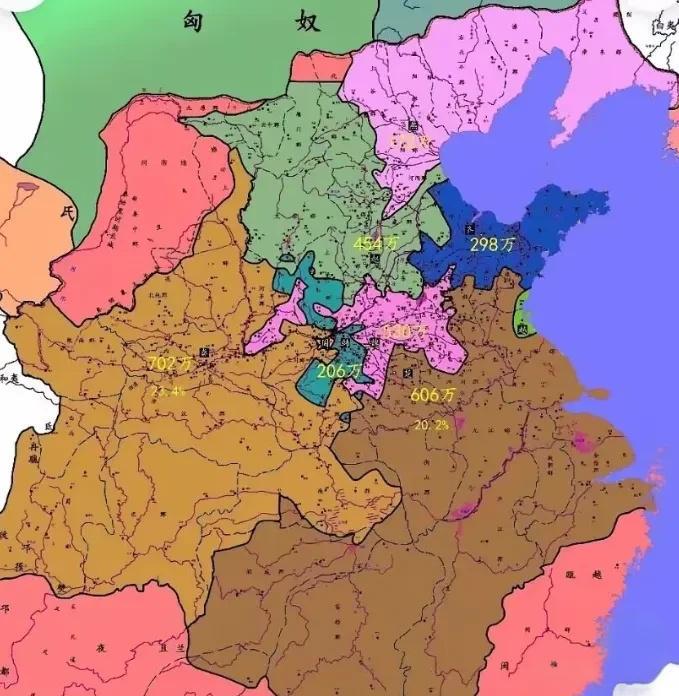

中原地区是黄河冲积平原,土地深厚肥沃,适合种植多种农作物 。而且,大梁周边有济水、颖水、丹水、睢水等众多天然水道,以及圃田泽、蓬泽、牧泽等天然湖泽,形成了一个密集的水网区 。这些丰富的水资源为农业灌溉提供了便利,使得大梁一带成为当时中原农业最发达的富庶地区 。魏国迁都大梁后,可以充分利用这里的农业资源,发展农业生产,提高粮食产量,为国家的发展提供坚实的物质基础 。

大梁的商业也十分繁荣。由于其地处中原中心地带,交通便利,是 “诸侯四通辐辏” 之地 。各国的商人纷纷汇聚于此,进行商品交易,大梁逐渐成为当时的商业中心之一 。魏国迁都大梁后,可以更好地控制和利用这一商业优势,促进本国商业的发展 。魏惠王在迁都后,还大力兴修水利,精心经营大梁城外围的水网 。大梁水道纵横交错,船只可驶入韩、楚、卫、齐、鲁、宋等国,进一步加强了魏国与各国的贸易往来 。这不仅使得大梁的商业更加繁荣,也为魏国带来了丰厚的财政收入,增强了魏国的经济实力 。

相比之下,安邑所在的河东地区,虽然也有一定的经济基础,但在农业和商业发展方面,与大梁所在的中原地区相比,存在明显的差距 。河东地区地势多山,可耕地面积相对较少,农业发展受到一定的限制 。而且,安邑的交通相对不便,不利于商业的大规模发展 。随着魏国领土的不断扩张和国家经济的发展需求,安邑已经无法满足魏国对于经济发展的期望 。

迁都大梁对于魏国的经济发展具有重要的战略意义。它使得魏国能够更好地整合国内的经济资源,促进农业和商业的协同发展 。大梁作为新的都城,吸引了大量的人口和资源,进一步推动了城市的繁荣和经济的发展 。魏国可以通过大梁这个商业中心,与其他诸侯国进行更加广泛的经济交流和合作,提升自身在战国经济格局中的地位 。

(三)战略扩张考量战略扩张考量是魏国迁都大梁的核心原因之一。在战国初期,魏国的主要战略目标是与秦国争夺河西之地 。河西之地位于黄河以西,洛水以东,土地肥沃,战略地位十分重要 。对于魏国来说,控制河西之地不仅可以扩大领土,还可以作为进攻秦国的前沿阵地,威胁秦国的安全 。在这一时期,魏国定都安邑,有利于集中力量与秦国进行争夺 。安邑靠近河西之地,魏国可以迅速调集兵力和物资,对秦国发动军事行动 。

然而,随着魏国在与秦国的交锋中逐渐取得优势,占领了河西之地的大部分领土,魏国的战略重心开始发生转移 。魏国不再满足于仅仅控制河西地区,而是将目光投向了广阔的中原地区 。中原地区是当时中国的政治、经济和文化中心,拥有丰富的资源和众多的人口 。控制中原地区,不仅可以获得巨大的经济利益,还可以在政治上提升魏国的地位,实现称霸中原的目标 。

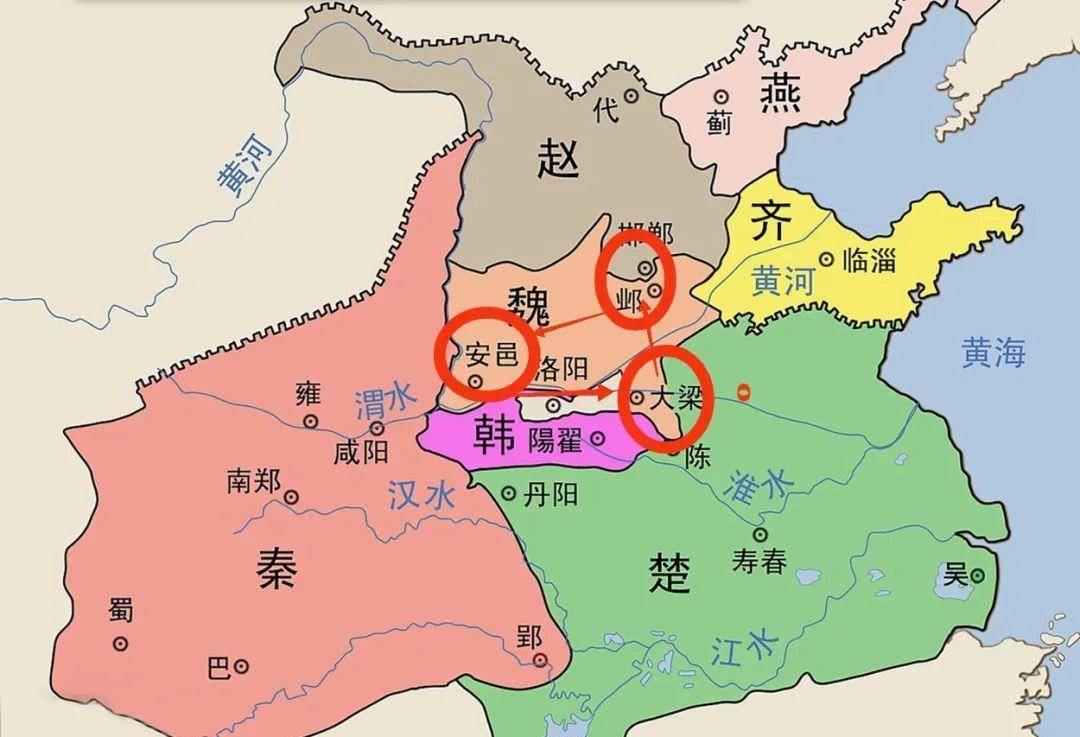

大梁地处中原腹心地带,迁都大梁后,魏国可以更加方便地对东方诸侯采取军事行动 。从大梁出发,魏国的军队可以迅速到达周边的齐、楚、赵、韩等国,对这些国家形成有效的威慑 。在魏惠王时期,魏国多次发动对周边国家的战争,试图通过军事手段扩大自己的势力范围 。例如,公元前 354 年,魏国进攻赵国都城邯郸,引发了著名的桂陵之战 。公元前 341 年,魏国又进攻韩国,导致了马陵之战的爆发 。这些战争都是魏国为了实现战略扩张目标而采取的行动,而大梁的地理位置为魏国的军事行动提供了便利 。

迁都大梁还可以使魏国更好地参与中原地区的政治事务,加强与其他诸侯国的外交联系 。在战国时期,各国之间的外交斗争十分激烈,通过参与各种会盟和外交活动,魏国可以提升自己的国际地位,争取更多的盟友和支持 。魏惠王在迁都大梁后,积极组织和参与会盟,试图通过外交手段确立魏国在中原地区的霸主地位 。公元前 344 年,魏惠王在逢泽举行会盟,率领宋、卫、邹、鲁等国国君朝见周天子,这一事件标志着魏国在中原地区的影响力达到了顶峰 。

魏国迁都大梁是出于战略扩张的需要。通过迁都,魏国能够更好地实现对中原地区的控制和统治,提升自己在战国格局中的地位,为实现称霸中原的目标奠定基础 。

总结:全面看待魏国迁都原因魏国迁都大梁是一个复杂的历史事件,不能简单地归结为害怕秦国。从地缘政治因素来看,安邑的地理位置在战国局势变化中逐渐成为魏国发展的制约因素,而大梁地处中原腹心,交通便利,战略地位重要,迁都大梁有利于魏国加强对中原地区的控制和影响力 。

经济发展需求也是重要原因之一。大梁所在的中原地区土壤肥沃、水系发达,农业和商业都十分繁荣,能够为魏国的发展提供坚实的物质基础 。魏国迁都大梁后,可以更好地整合国内经济资源,促进经济的协同发展 。

战略扩张考量同样不可忽视。在战国初期,魏国的战略目标主要是与秦国争夺河西之地,定都安邑便于集中力量实现这一目标 。但随着魏国占领河西大部分领土,其战略重心转向中原地区,迁都大梁能够更方便地对东方诸侯采取军事行动,实现称霸中原的战略目标 。

至于迁都时间的争议,若魏国在公元前 364 年迁都,此时秦国尚未变法,魏国迁都更多是出于争霸中原的战略布局;若在公元前 339 年迁都,那么在秦国崛起以及魏国经历桂陵、马陵之战惨败后,躲避秦国锋芒则成为重要因素 。

魏国迁都大梁是多种因素共同作用的结果,在初期主要是为了争霸中原,后期随着秦国的崛起和自身实力的削弱,躲避秦国锋芒也成为了重要原因之一 。我们应该从多个角度全面地看待这一历史事件,才能更准确地理解魏国迁都的历史意义和影响 。

评论列表