引言:

煌煌大明,十六帝君。有洪武开国之艰,有永乐盛世之威,有嘉靖、万历的深宫传奇。然而,在这份名单上,有一位皇帝格外特殊:他在位时间不到一年,却是公认的一代明君,史书不吝以“仁”字相赠。

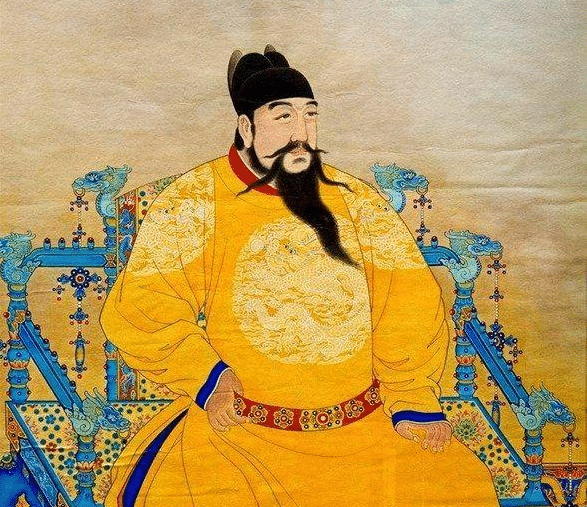

他,就是明仁宗朱高炽。

一个被父亲朱棣的雄才大略所掩盖,又因儿子朱瞻基的“仁宣之治”而时常被合并提及的皇帝。但细读历史,我们不禁要问:这短短二百多天,他究竟做了什么,能让他名垂青史?

答案或许在于,他用二十年太子生涯的隐忍,换来了登基后的“极限操作”,一举解决了四大足以让帝国由盛转衰的“天字号”难题。

一、财政难题:给帝国的“狂热消费”踩下急刹车

永乐时代,是明朝的“高光时刻”,但光鲜的背后,是国库的巨额赤字。

朱棣五征蒙古,打得北元抱头鼠窜,爽不爽?爽!郑和七下西洋,扬威于万邦,牛不牛?牛!修紫禁城、编《永乐大典》,气派不气派?气派!

但这一切,都是烧钱烧出来的。到永乐末年,老爷子给儿子留下的,不是一个金库,而是一个亟待填补的财政大窟窿和疲惫不堪的民生。

朱高炽的雷霆手段:

叫停“国家级大项目”:他一上任,立刻以最高行政命令,全面停止下西洋的宝船舰队,停止前往西南边疆的采办大军,停止对北元的大规模用兵。这几项,是当时最主要的财政出血点。

推行“减负大礼包”:减免地方欠税,开放皇家山泽供百姓渔猎,切实为底层农民减负。

效果:这就像一位新任CEO,上台第一件事就是砍掉公司所有不盈利且烧钱的“面子工程”,全力保现金流。朱高炽这一脚“刹车”,稳、准、狠,瞬间止住了帝国财政的“大出血”,为后续的盛世攒下了第一桶金。

二、政治难题:为被“恐怖政治”笼罩的朝堂松绑

朱棣的皇位,来自“靖难之役”。这让他内心深处充满不安全感,因此他大力强化锦衣卫等特务机构,制造了“诛十族”、“瓜蔓抄”等骇人听闻的惨案。整个永乐朝,官员们上朝前都与家人诀别,不知能否活着回来。

朱高炽的暖心操作:

平反昭雪,凝聚人心:他下诏,为被朱棣处死的建文忠臣(如方孝孺等)平反,赦免其被流放的亲属。这一举动,如同一声春雷,驱散了笼罩在士大夫头上二十年的政治阴霾。

把权力关进笼子:明确诏令,司法审判权归于刑部、都察院、大理寺这“三法司”,严厉限制锦衣卫随意抓人、审讯的权力。

效果:他成功地将大明的政治模式,从朱棣时代的“霸道”(恐怖威慑)扭转为“王道”(文治仁政)。天下读书人感念其恩德,人心迅速归附,官僚系统的活力被重新激活。

三、制度难题:把“秘书班”升级为“行政中枢”

朱棣创立了内阁,但初期内阁大学士品级低,权力小,更像是皇帝的“高级顾问团”。

朱高炽将他最信任的太子府旧臣——“三杨”(杨士奇、杨荣、杨溥)——全部提拔进内阁,并给他们加封尚书、太傅等一品、二品的高官头衔。

效果:这一招堪称神来之笔。内阁从此从一个咨询机构,升级为能与六部对接、实际管理国家事务的最高行政机构。他搭建的“三杨”内阁,成为了此后“仁宣之治”得以实现的黄金领导班底。

四、战略难题:为帝国的“南北失衡”寻求解方

朱棣迁都北京,主打“天子守国门”,战略上利于防御蒙古。但此举也带来了巨大的经济和政治成本:依赖漕运从南方输血,且在一定程度上冷落了作为经济重心的江南地区。

朱高炽的深谋远虑:他决意将都城迁回南京。虽然因其突然驾崩而未能实现,但意图极其明显。

效果:这一决策信号意义极强。它表明新皇帝意图纠正永乐朝过度“北倾”的战略,重新平衡南北方的地位与利益。这安抚了庞大的江南士绅集团,也为明朝最终形成稳定成熟的“两京制”格局,铺下了第一块基石。

结语:

明仁宗朱高炽,这位在位不足一年的皇帝,他用一场教科书级别的“危机管理”和“战略转向” ,向我们证明:

一个领导者的历史地位,从不在于他拥有多少时间,而在于他如何在正确的时间,做了正确的事。

他不是开创者,但他是至关重要的 “修正者”和“奠基人” 。他像一位高明的医师,用“仁政”这味良药,治好了帝国因过度亢奋留下的内伤,为大明续上了百年的国运。

这,就是朱高炽能用八个月,赢得千古美名的终极原因。

评论列表