近一年邮票设计稿出来后,大家似乎经常听到一个声音,就是开始征求大众的设计意见了。

其实八十年代后期,部分邮票就曾公开征集过一些民间图稿,其中部分还真印成了邮票,只是由于民间设计师无法很好把控邮票的设计特点,很多不错的绘画作品并没有很好的体现在邮票上。

今年公开征集意见的邮票已有多套,可无论是邮票设计官方,还是提出意见的大众,两方好像都没得到想要的结果。

先来看今年征集意见后的几个典型例子,首先是“英模”邮票,在公布图稿后也是面向大众征求了设计意见,不过正式发行后人们也没发现有多大的改动。

其次是马上要发行的《故宫博物院建院一百周年》邮票,在绝大多数人要求增加小型张和套票枚数的声音下,这套邮票最后只是增加了版式二,在“鱼和熊掌”之间选择了“和”,大有征集了个寂寞的感觉,不少邮友更是涌入到发行公告下大吐埋怨之词。

虽然一些邮友的言辞激烈,但表达的意思却没有任何问题:问我们,我们提了要求,你们不听也就罢了,怎么还增加发行量。

毕竟如今的集邮者,谁还不知道多版式就是变相增加邮票总量的手段,一版包含8枚邮票和一版包含2套6枚邮票,除了增加收藏所需的经费外,在感官上已经没什么区别了。

我国小版自1980年首次发行以来,还是很具有辨识度的,当时“中美”大版包含50枚邮票,存放不好存放,39元的总面值又太高,所以12枚的小版是真正体现在“小”字之上,一个字精准定义了这个品种的特点。

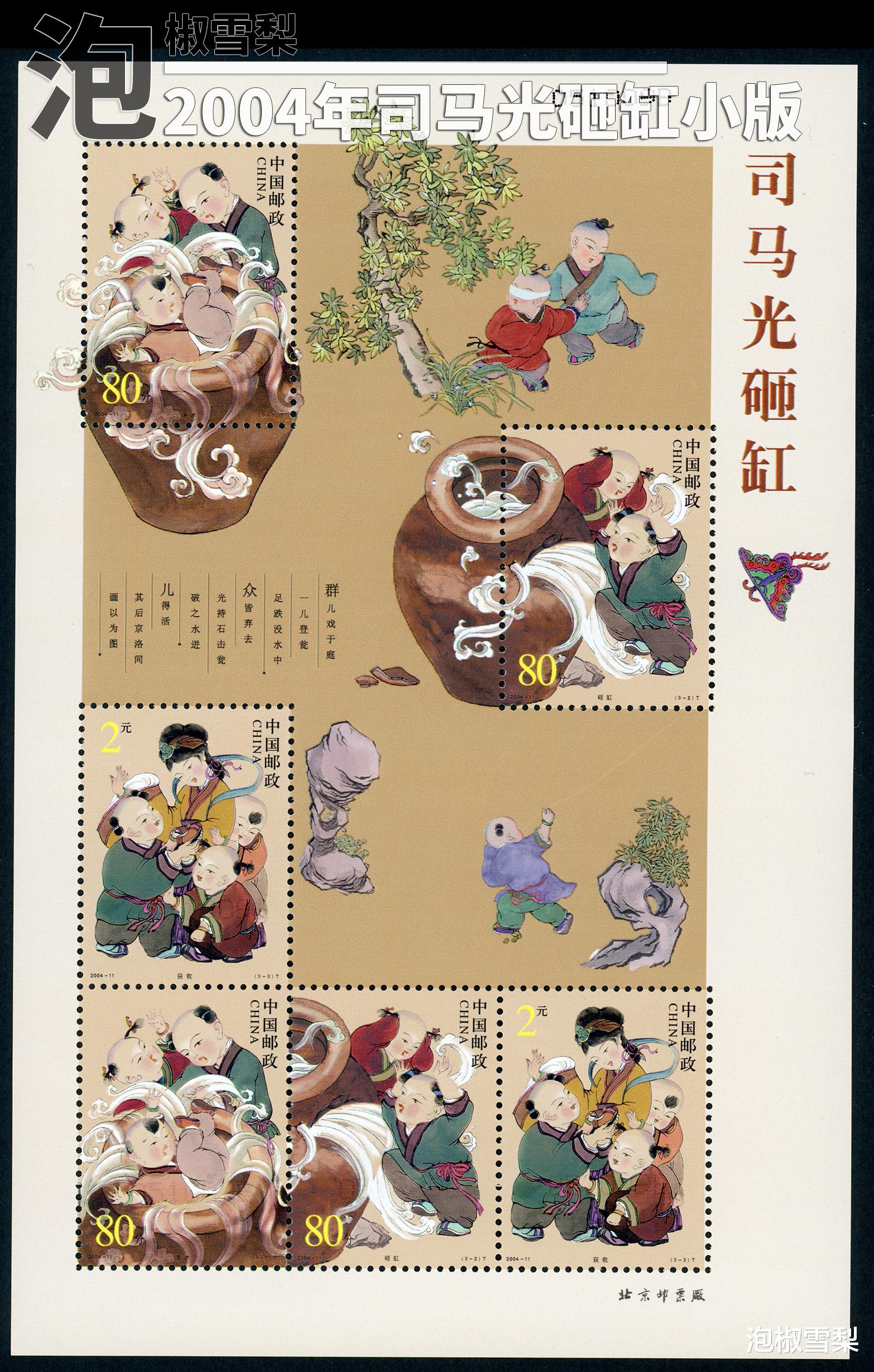

2000年小版开始大规模出现,即便是发行的如此频繁,还是诞生了诸如《司马光砸缸》这样优秀的设计,小版不但打破了邮票画面太小的束缚,还扩充了画面内容,让整套邮票更具有连贯性,这才是小版该有的样子。

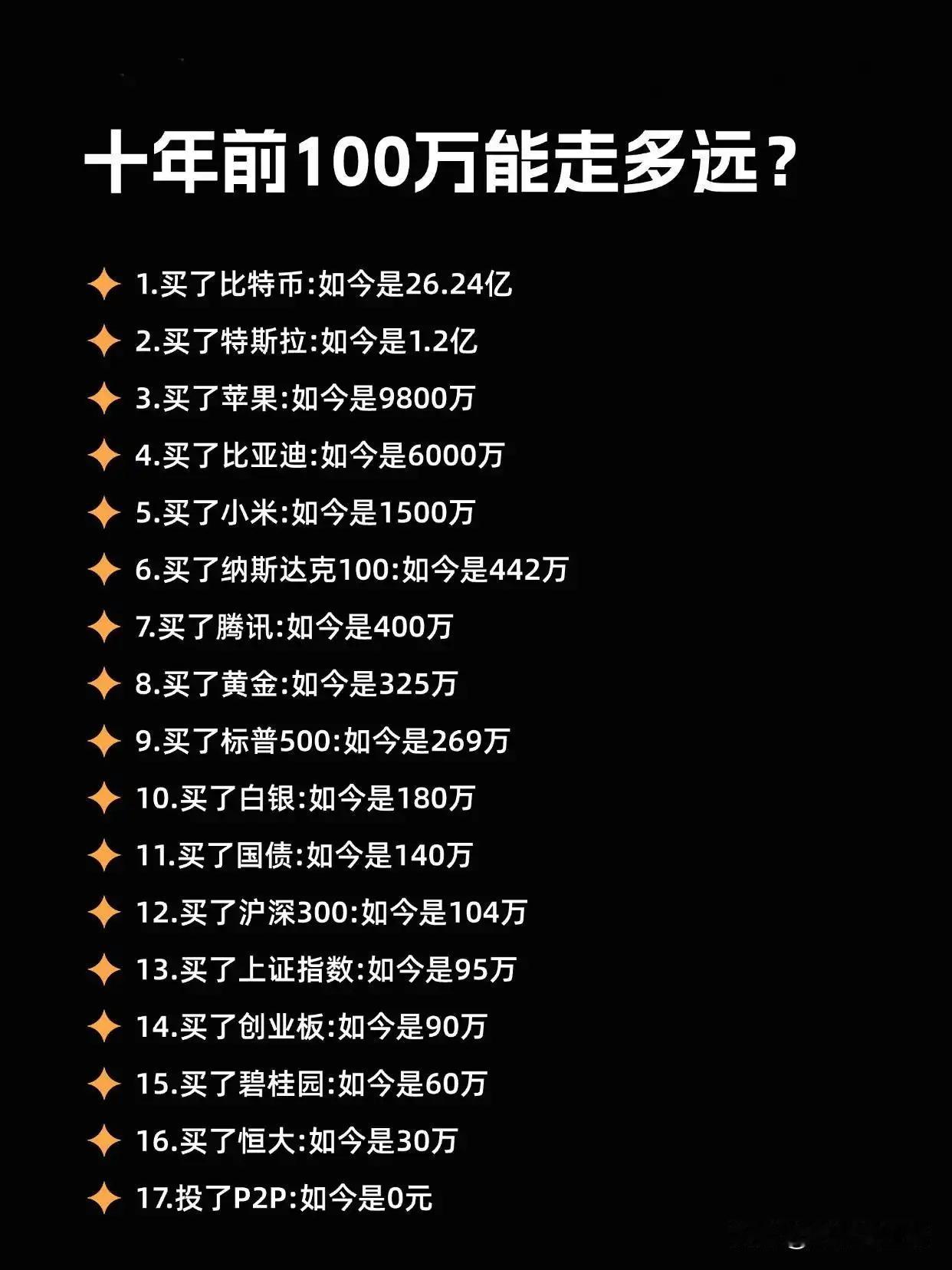

如今的多版式总是有种为了发行而发行的感觉,如前文所述的《莫干山》,以及前两年发行的《中国南方喀斯特》,这种小版比大版总面值还高的情况,以前更是想都不敢想。即便有集邮者将边纸当作收藏目的,可这样的大小版边纸又能有多少实实在在的干货?

征集意见开始时大家都很高兴,因为有了一个可以发声的渠道,可像“故宫百年”这样的情况多了,也就没人愿意再费这个功夫了。

不过想来也是,征集往往在邮票正式发行前的一个多月时间,而邮票从设想到印刷往往需要很长的一个周期。马上要发行了才征集意见,就是将可改变的内容限制在了大框架之内,除了变一变颜色这样的小事,总方向不会有太多变化,所以这样的结果也就成为必然。

还有一点,如果发行后设计受到较多批评,那么征求过意见也能成为一个很好的挡箭牌,反正经过了大家“共同设计”,不好也是大家的选择,大家还能怪谁呢。

评论列表