2025-10-11 14:22

发布于:北京市

机器之心报道

机器之心编辑部

说起对 AI 的使用,著名数学家陶哲轩可谓是最具代表性的一位。

这位菲尔兹奖得主,不仅在数学领域不断拓展边界,如今也积极尝试与 AI 协作,探索人工智能在数学研究中的真正潜力。

他最近使用 ChatGPT-5 Pro 挑战一个自己并不熟悉的开放问题,曲率有界的球面(Sphere with bounded curvature),并在过程中详细记录了 AI 在不同层面上带来的帮助与局限。

虽然问题本身依然没有解决,但陶哲轩表示自己使用 AI 工具的感悟已经比以前深入得多:要评估一个工具的价值,必须从多个层面来衡量。

简单来说:

在小尺度上(例如具体推导、计算等任务),AI 非常有用; 在中尺度上(例如策略选择、方向判断),AI 帮助有限,甚至有时会产生干扰; 而在宏观尺度上(例如对整体问题结构和关键困难的把握),AI 又重新展现了价值。

接下来,我们看陶哲轩的研究过程。

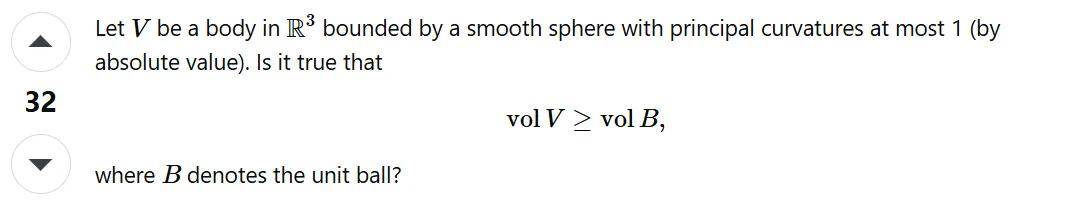

「Sphere with bounded curvature」涉及这样一个问题:

在三维欧几里得空间 R^3 中,若一个光滑沉浸球面的两个主曲率的绝对值都不超过 1,那么它所包围的体积是否至少不小于单位圆球的体积?

在陶哲轩看来,这更像是一个变分问题,于是他将这个问题分成两个部分来研究:

微扰区(perturbative regime):浸入球面与标准圆球非常接近; 非微扰区(non-perturbative regime):浸入球面与圆球相差很大。陶哲轩表示由于自己对这个问题缺乏足够的几何直觉,加上手头大多数分析工具主要适用于微扰情形,他推测问题的关键或许正隐藏在这一部分,于是决定将主要精力集中在微扰区的研究上。

此前,有评论指出该问题的凸面情形过于简单,缺乏研究意义。于是,陶哲轩决定将注意力转向一个更具一般性的类别星形(star-shaped)对象。

他当时猜想,也许可以将问题的假设与结论都用曲面上的积分形式来表达,然后借助一些积分不等式来推进证明。然而,由于自己在微分几何方面的知识已较为生疏,他便请 AI 代为进行相关计算。

令他颇感意外的是,AI 不仅准确计算出了所有所需量,甚至还给出了星形情形下的完整证明。它利用多种积分恒等式和不等式对问题进行了推导,其中有一些陶哲轩十分熟悉,例如斯托克斯定理(Stokes’ theorem)、Willmore 不等式 / Gauss–Bonnet 定理;但也引入了他此前从未接触过的工具,如 Minkowski 第一积分公式(Minkowski’s first integral formula)。

在综合这些不等式后,AI 给出的星形情形证明竟然只需一行推导即可完成。

这一结果让陶哲轩感到十分震撼,但他依然选择亲自验证 AI 给出的证明步骤。经过查阅资料,他发现网上虽然有不少关于 Minkowski 公式的重述,却鲜有完整的证明过程。于是,他再次向 AI 求助。AI 随即提供了两个独立且令人信服的证明版本:一个基于陶哲轩原本设想的散度定理(divergence theorem) 方法,另一个则采用了他此前未曾考虑过的流方法(flow method)。

验证完成后,陶哲轩发现该推理进一步揭示了一个有趣的结论:标准圆球是唯一的极小化解,并且当曲面偏离圆球形状时,其所包围的体积反而增大。这个发现令他深受鼓舞。随后,他决定让 AI 进一步分析「almost round」的情形,即平均曲率接近 1 的状况。他计划将此问题视为一个微扰型椭圆偏微分方程(elliptic PDE)问题来研究,借助椭圆正则性与强制性估计等工具,尝试完善对这一特例的证明。

AI 在这一阶段的表现同样出色。它准确地推导出:如果平均曲率足够接近 1,那么通过一个椭圆型强制性估计,确实可以证明该定理成立。更令人惊讶的是,AI 还主动指出,这一结论其实并非新的发现,因为平均曲率接近 1 这一假设本身就隐含了星形性(star-shapedness)的条件!

当然,AI 在处理中也并非完美。它在估计一个微扰非线性项时出现了轻微误差,不过这种错误并不严重,大致相当于一位非线性偏微分方程(nonlinear PDE)专家在初步推导时可能犯下的常见失误。

在陶哲轩看来,这一结果更像是 PDE 理论中的一个小数据(small data)情形,即问题在小范围内可控,但大数据(large data)情形仍未解决。结合问题的椭圆特性与曲率有界性,他推测整体上可能具有足够的紧致性,从而可以将问题转化为一个有限但庞大的数值 PDE 计算问题。

他将这一想法告诉 AI,AI 也表示认可,并提供了一个可行的数值方案轮廓。然而,这种方法本质上是一种暴力搜索,需要对所有可能的曲面形状进行穷尽式计算,既繁琐又缺乏理论启发性。

在小尺度上,也就是完成具体计算、推导和验证等任务时,AI 的表现依然十分出色。除了极少数小错误外,它提供了若干实用且文献中确有记载的证明。

不过,随着研究的推进,陶哲轩意识到,若要进一步取得实质性突破,就需要真正的微分几何专家介入,以避免陷入冗长乏味的暴力枚举计算。于是,他决定先将当前得到的关键推理与结果整理成文章,并将其发布在 MathOverflow 上,以便吸引更多专家的讨论。

发布之后,他注意到在原问题的评论区中,有人指出该问题的二维版本其实早已被解决,这正是著名的 Pestov–Ionin 定理,甚至在维基百科上就有独立的条目。当陶哲轩点开页面并看到附图时,他才惊讶地发现,自己的直觉其实相当有偏差。

他原本假设值得关注的主要是那些 nearly round 的集合;然而图中的例子却展示了另一类极端情形:一些形状相对圆润的部分,被细长的管状结构相互连接,形成整体上远离圆球但仍满足条件的曲面。这一发现让他意识到,问题的难点并不在微小偏差的分析上,而在于如何理解那些极端非圆的几何形态。

在对比新的直觉与自己此前采用的研究策略时,陶哲轩意识到,自己曾犯下一个关键性假设错误,他默认沉浸球面的内径是有界的,并在强制性分析中隐含使用了这一前提。事实上,他原本设想的数值方法,也许能在给定直径范围内的情形下于有限时间内求解问题,但对于一般情形则无能为力。

值得注意的是,AI 在这一阶段并未指出这一漏洞,反而表现出典型的过度认同式行为,几乎赞同陶哲轩提出的所有思路。因此,在中尺度层面,即整体策略制定方面,AI 的帮助并不大。它在无意中强化了陶哲轩对问题的错误直觉,而非挑战或纠正。

不过,这次反思让陶哲轩对问题的核心难点有了更清晰的认识,真正需要应对的难题,是那些极度偏离圆形的曲面。这些曲面往往包含非常细长的圆柱、薄片或其他瘦长结构,它们在体积上贡献甚微,却能显著拉伸几何结构。由此,他意识到自己原先依赖的那些方法在这里并不适用。

进一步的阅读使他了解到,星形情形实际上是问题中最容易的一种特殊情形。该部分的二维版本曾在 Pankrashkin 的论文中出现,而三维的替代性处理方式则出现在 Qiu 的最新论文中。

最终,陶哲轩总结认为,这个问题超出了他现有数学工具箱的能力范围,目前依然是一个开放问题。不过,从大尺度的角度来看,也就是在加深对问题结构和难点的理解层面上,AI 的使用仍然是有益的。虽然这种帮助主要是间接的,但它让他能更快速地探索、验证并舍弃那些不合适的思路;同时,他也因此学到了若干此前并不了解的微分几何知识。

陶哲轩还将这次经历与自己早前的另一场实验进行了比较。在那次实验中,他对问题的结果已有较强直觉,因此更容易判断 AI 的正确性。而在这次研究中,AI 的表现则更具创造性,提出了他此前未曾想到的思路,但也让人更难以信任和引导其朝有效方向推进。

他最后总结道:在自己专业领域之外与 AI 协作,确实有探索价值,但必须保持谨慎与情境意识,否则很容易被似是而非的直觉所误导。

参考链接:https://mathstodon.xyz/@tao