一封没有邮戳的信

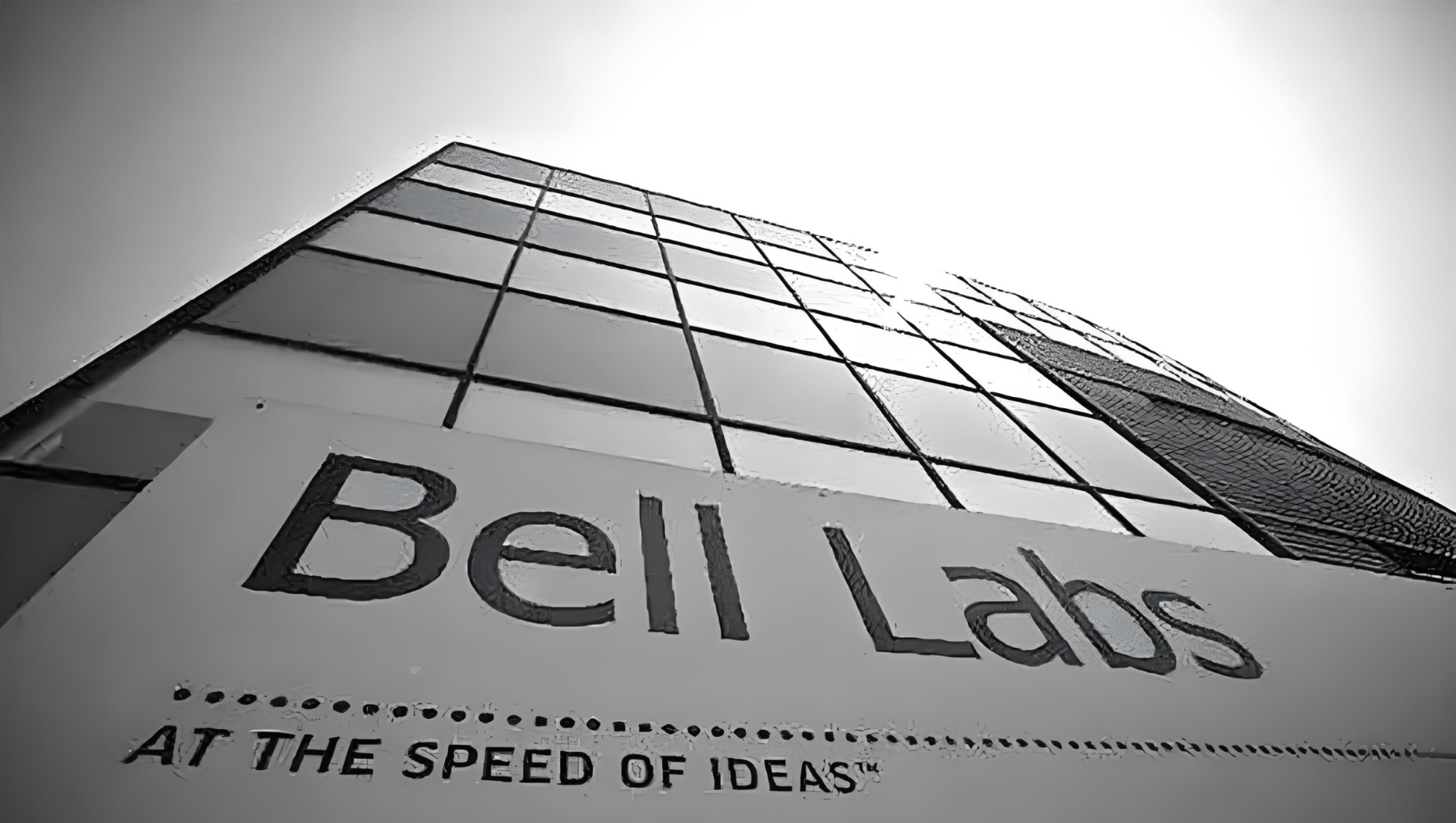

1951年的暮春,新泽西州默里山春意盎然。在一间宽大、铺着橡木地板的顶层办公室里,一位副总裁正享受着胜利的果实。他叫凯利,是当时美国最负盛名的研究实验室的掌舵人之一。

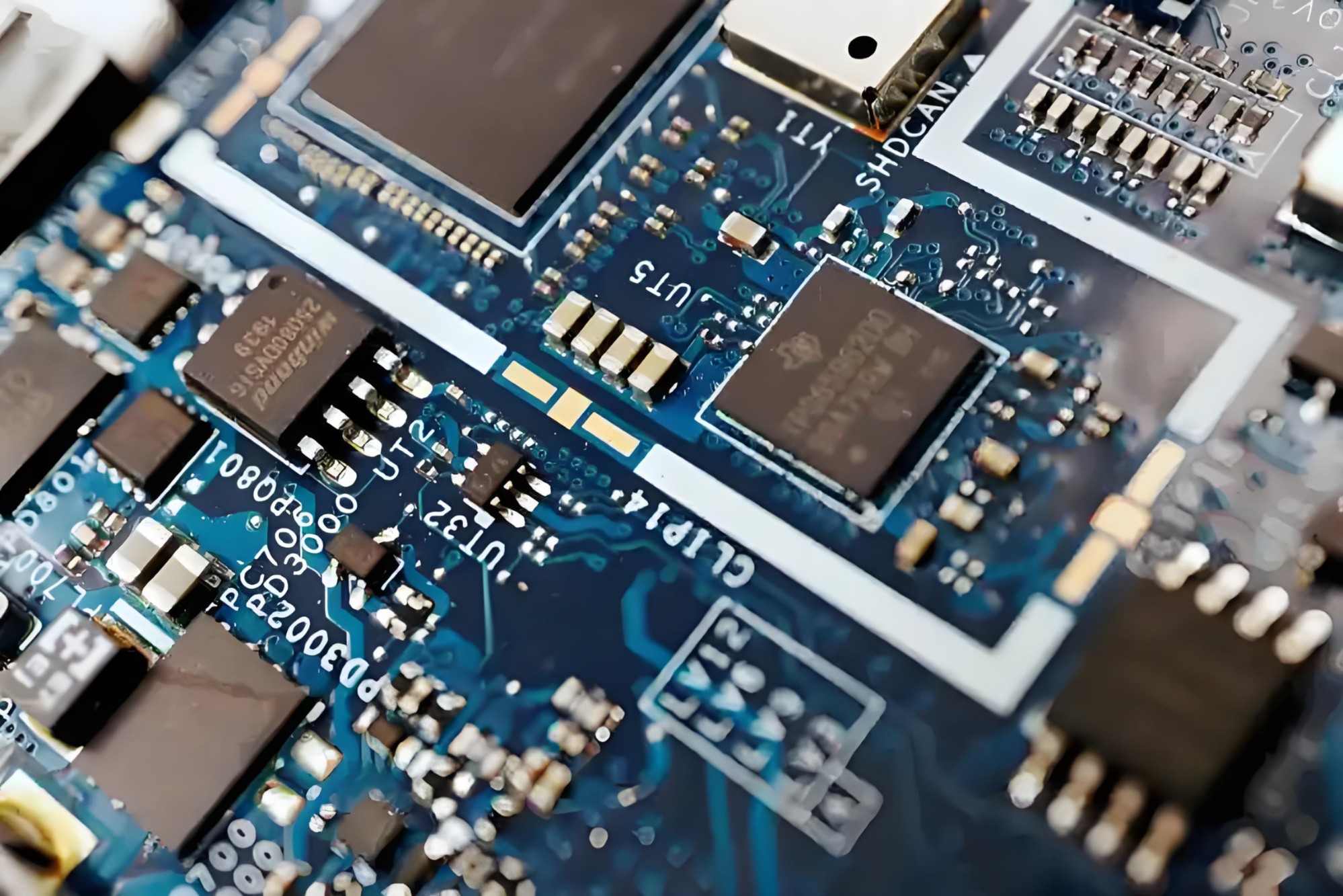

三年前,他麾下的三名科学家发明了一种微小的、革命性的器件——晶体管。凯利在12年前就预见到了这一天,他知道这个小小的发明将成为一个时代的引擎。它的火种正从这里扩散,即将替换掉电话交换机里那些吵闹的继电器,以及收音机、电视机里数以百万计的、脆弱的真空管。

凯利正逢其时,准备大干一场。他的办公桌上堆满了来自顶尖名校的博士简历,全世界最聪明的大脑都想挤进这里。

1951年5月24日这天,他收到了一封没有邮戳的信,来自实验室内部。

凯利打开信封,抽出三页纸,逐字逐句地读着。信的措辞一如既往地严谨,但凯利还是从这字斟句酌的字句中,读出了一种难以压抑的苦涩。

这是一封辞职信。

写信的人,是约翰·巴丁。他是那三位发明者之一。

巴丁在信中写道:“我的困难来自晶体管的发明。在此之前,这里一直有着浓厚的基础研究氛围。晶体管的发明导致了半导体研究计划的重新安排……”

信中直言不讳地指出了问题的核心:“要不是对这里的境遇感到不满,我是不会离开的……”

巴丁是一位钟爱基础理论探索的物理学家。但发明成功后,实验室的工作重点不可避免地转向了应用研究和产品开发。而他,被他的直属上司安排去做他最不喜欢的应用开发工作。

他的上司,就是晶体管发明“三人组”中的另一位——威廉·肖克利。

巴丁在信中控诉了肖克利那令人窒息的管理风格。他写道:“这是他的既定方针……肖克利利用小组成员的工作来探索他自己的想法。”在这种环境下,巴丁感到自己无法独立研究,“除非我在同上司直接构成竞争的条件下从事研究工作……”

这封信只是压垮骆驼的最后一根稻草。在此之前,巴丁和另一位发明者沃尔特·布拉顿,已经因为无法忍受肖克利,一起搬到了二楼的办公室,物理上远离了肖克利的团队。

巴丁曾试图转向超导研究,但实验室的环境已经变了,他感到孤立无援。他最后一次尝试与肖克利沟通,希望能继续从事半导体的基础研究,但遭到了拒绝。肖克利明确表示,他自己“能够提供所需要的所有想法”,而他手下的人,只需要“按照他的思路工作”。

凯利,这位副总裁,想尽了一切办法挽留巴丁。他开出了大幅提高薪水、允许他成立自己的研究小组、做任何他想做的研究等优厚条件。

但巴丁去意已决。

就这样,曾经共同发明了晶体管的“三剑客”解体了。巴丁的离开,不仅仅是一个顶尖物理学家的流失,它更像是一个预言。它预示着,那个将晶体管带到这个世界上的、无所不能的、田园诗般的实验室,即将迎来它的“扩散”时代。

而那个集天才与偏执于一身的男人——肖克利,也即将在他的人生顶峰,亲手种下自己失败的种子。

告别仪式

晶体管的诞生,伴随着巨大的声响。

倒回到1948年秋天,在实验室向公众宣布这一发明后,肖克利、巴丁和布拉顿等人,就像摇滚明星一样,开始了在美国各大学、研究机构和科学俱乐部的巡回演讲。

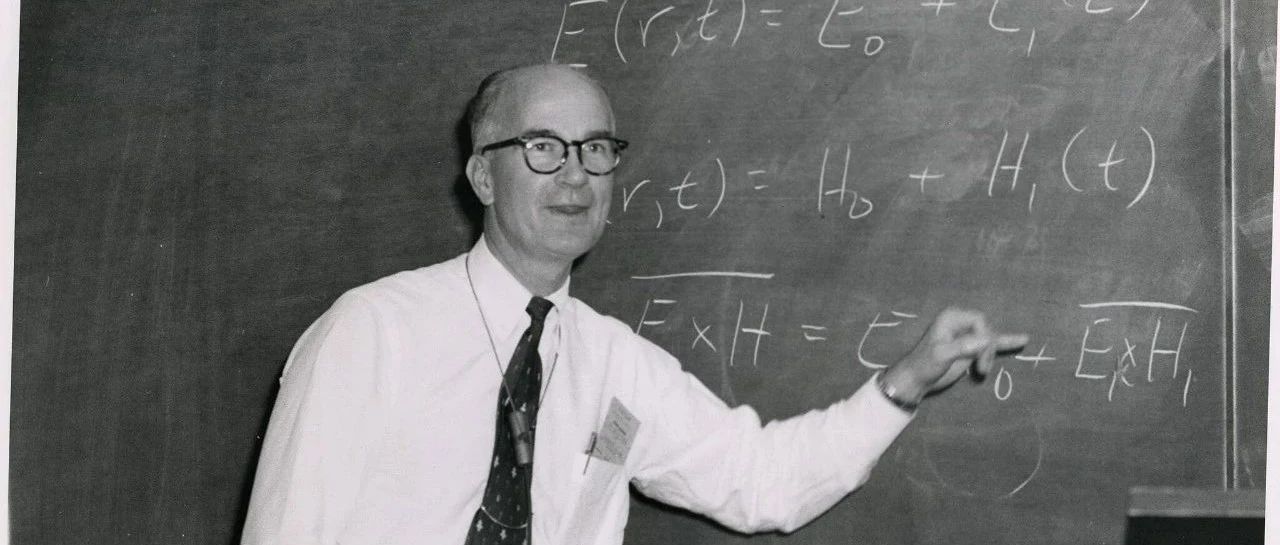

在华盛顿的宇宙俱乐部,肖克利在演讲结束时,从口袋里掏出一把晶体管,像撒花生一样抛向台下的观众,引起一阵骚动。观众席中,一位戴着黑框眼镜的年轻小伙戈登·摩尔,对这个“保留节目”留下了深刻的印象。

在麻省理工学院,另一位名叫罗伯特·诺伊斯的本科生,在听完巴丁的讲座后,发出了这样的感慨:“晶体管的概念就像原子弹一样击中了我。我只有惊讶!这意味着我们不用真空管,就能实现信号放大。”

这些演讲,正在点燃一代年轻人头脑中的火种。

世界也确实迫切地需要它。第二次世界大战刚刚结束,冷战的阴影便已笼罩。美苏双方开始部署大量导弹,这些武器需要反应迅速、运行稳定的控制系统。

而在民用领域,广播和电视正在经历爆炸式发展。1948年,电视机平均每个月能卖出20多万台,收音机的销量也居高不下。与此形成鲜明对比的是,全国5000多家电影院的座椅,开始蒙上灰尘。

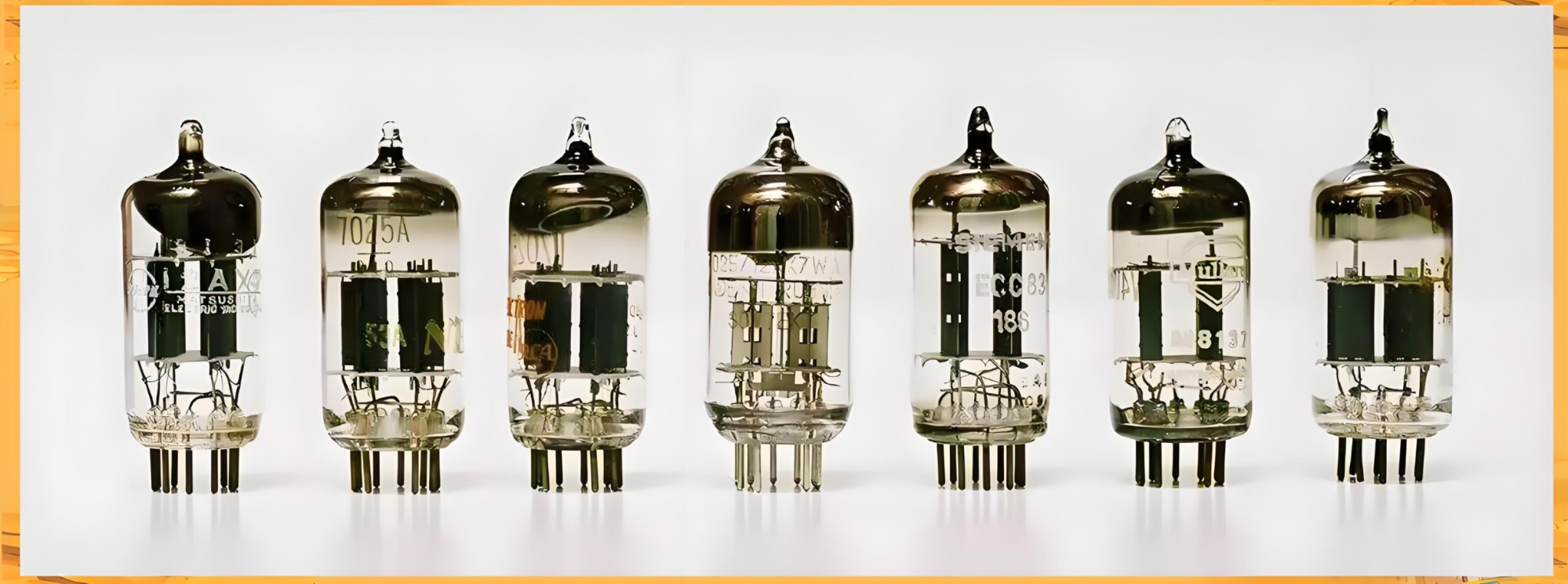

但无论是军用导弹,还是民用电视,它们的心脏都是同一种东西:真空管。而真空管反应缓慢、故障频发。

晶体管,似乎是完美的替代者。

在1948年的那场晶体管发布会前,实验室特意向真空三极管的发明人德福雷斯特发去了一封邀请函。

德福雷斯特的回信,俏皮中带着一丝不屑:“我是不可能带着我那个42岁的‘婴儿’(真空管)去参加它的遗体告别仪式的。”

但他紧接着又写道:“这场真空管的告别仪式将是漫长的,可能会持续几十年之久。”

这位老人的警告,可谓一针见血。

在当时,一个晶体管的价格要几十美元,而一个真空管只需要一美元。更要命的是,早期的晶体管,尤其是巴丁和布拉顿发明的“点接触晶体管”,性能极不稳定。在实验室里,旁边的人关门发出的“砰砰”声,都可能会让桌上的晶体管当场失灵。

现实是残酷的。直到1953年,美国的晶体管年产量才不过60万支。而两年后的1955年,真空管的产量达到了惊人的5亿支。

德福雷斯特说得没错。这场“告别仪式”确实很漫长。因为在“发明”和“能用”之间,还隔着一条巨大的鸿沟。

而填平这条鸿沟的,恰恰是那些在巴丁离开后,继续留在实验室里的工程师和化学家们。

凌晨三点的晶体

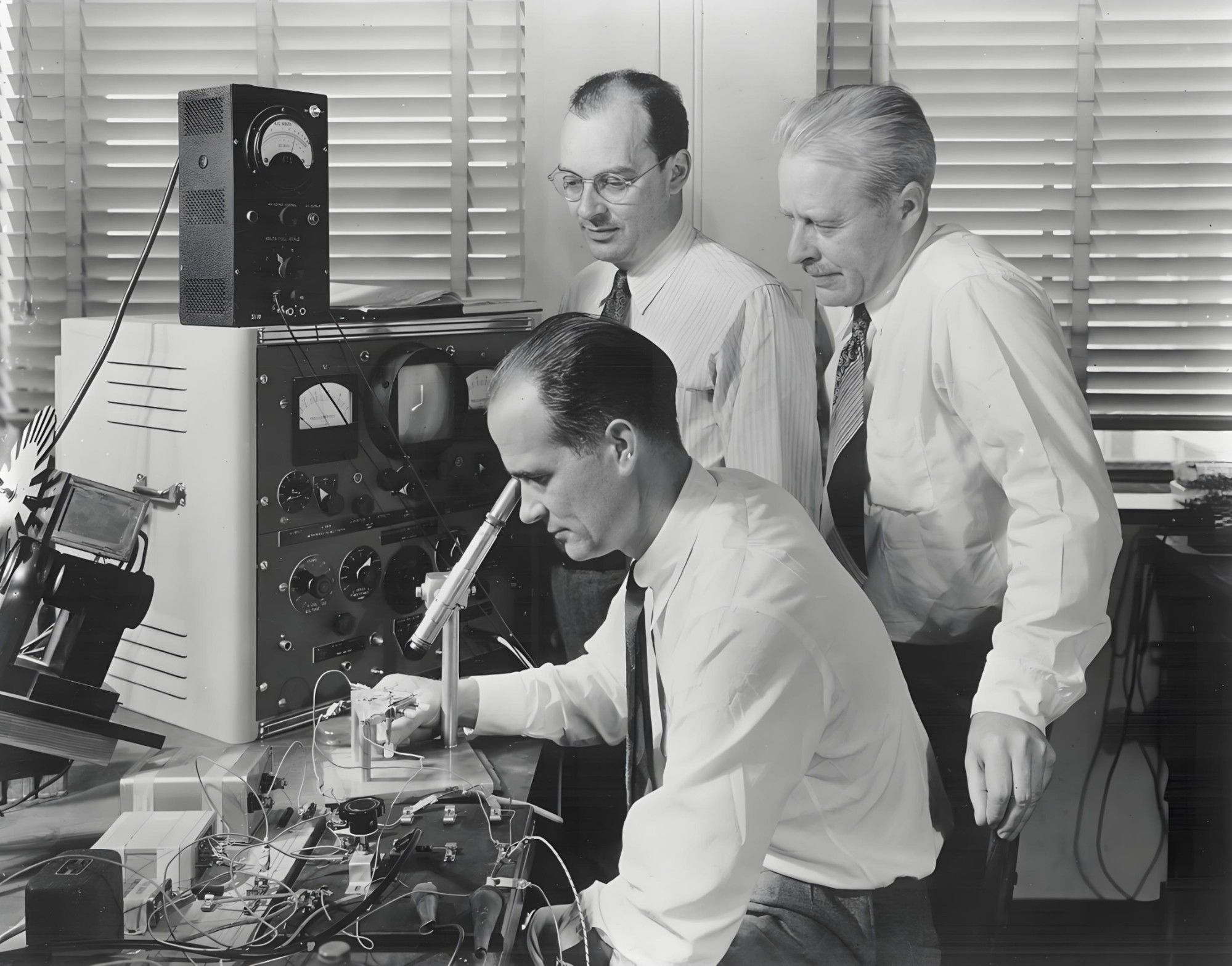

固体物理研究小组发明晶体管的任务,已经光荣完成。但凯利副总裁很清楚,这场革命才刚开了个头。1948年下半年,他将小组改组为“半导体研究小组”,任命了一位行事果断、富有制造经验的工程师杰克·莫顿为组长。

莫顿的任务很明确:别管理论了,去解决可靠性、规模性生产的问题。

莫顿团队遇到的第一个拦路虎,是材料。

回到更早的“猫须”收音机时代,人们就知道,用一根金属丝去戳方铅矿石,偶尔能检波,但需要不停地尝试。原因就在于,那块矿石表面,只有极个别、极小块的区域是“单晶体”。

早期的晶体管,也是在这样的“多晶”材料上制造的,性能自然时好时坏,全凭运气。

团队里有一位叫戈登·蒂尔的物理化学博士,他对散发着光泽的锗晶体很感兴趣。他坚信,大块的、均匀一致的“单晶体”,对于晶体管的性能至关重要。如果能把整块材料都变成一块完美的单晶,晶体管的性能将大大提高。

他需要一笔资金,用于制作一台能“拉”出纯净锗晶体的拉晶机。

蒂尔先去找了肖克利,请求资金支持。

肖克利,这位伟大的理论物理学家,当场拒绝了他。肖克利觉得,只要随便从锗锭上切割下一块就能用,根本没必要费劲去拉什么高纯度的晶体。

蒂尔在日后的抱怨中,用了一句非常不客气的话来形容他老板的这个决定:“肖克利在这个问题上真是愚蠢之至!”

幸运的是,新老板莫顿,那位工程师,知道半导体晶体的纯度对于“制造”的重要性。他批准了蒂尔的请求。

蒂尔找到了机械工程师J.里特尔。1948年12月的某一天,蒂尔和里特尔在走廊里碰巧一起去参加一个研讨会。两人交谈了起来。里特尔说他需要一根细长的锗晶条,蒂尔说他可以用拉晶机拉出来。

两人上了公交车,继续讨论。蒂尔介绍了这种“柴可拉斯基法”,一个1917年由波兰科学家发明的技术。这有点像中学化学实验,将一颗“种子晶体”放置在高温熔化的液体中,然后缓慢地将其拉出。在拉出的过程中,种子的尾部会像滚雪球一样,逐渐积累生长出更多的、结构完全一致的晶体。

就这样,在公交车下车时,两人已经讨论出了一种新的拉晶机模型。

他们安装了一台7英尺高、2英尺宽的机器。但他们白天还有常规工作。于是,两位工程师变成了“夜行者”。他们常常凌晨两三点起床,跑到实验室,给拉晶机连接好冷却和加热设备,然后开始拉伸晶体。

1949年3月,蒂尔成功地拉出了第一根锗单晶棒。测试结果显示,它的少数载流子寿命,比以前直接切割下来的材料,长了10倍以上。

肖克利得知后,承认自己之前判断失误。他立刻给蒂尔分配了新的实验室,成立了生长单晶体的研究小组。蒂尔,终于不用再熬夜了。

蒂尔和里特尔在公交车上的那次谈话,以及那几个月凌晨三点的工作,奠定了今天整个半导体制造的基础。

拉出的圆柱形晶体越粗,就能切割出越大的晶圆片。晶圆片直径越大,上面容纳的芯片和晶体管就越多,分摊到每个晶体管上的成本就越低。

晶圆直径从1960年的1英寸,增加到1992年的8英寸,再到2002年的12英寸。一张12英寸、相当于大号比萨的晶圆片,上面能容纳下640颗1厘米见方的芯片。而在2英寸的晶圆上,只能装下9颗。

这一切,都源于那个被肖克利斥为“愚蠢”的想法。

午睡与“一勺盐”

有了完美的“单晶”,下一个问题是“纯度”。

就在蒂尔拉出第一根晶棒的同时,一位名叫威廉·普凡的技术人员,也在思考这个问题。普凡加入实验室时,只是一名初级技师,连大学学位都没有。

1950年到1951年间的一天,午休时分,普凡将双脚架在桌上闭目打盹。就在这半睡半醒之间,一个绝妙的想法突然击中了他:分区提纯。

惊喜之余,他想马上站起来,结果椅子却重重地向后摔去,发出了巨大的响声。

普凡的“分区提炼法”,是一种天才般的化学提纯技术。它利用杂质在固体和液体中溶解度不同的原理,通过一个移动的加热区,像“犁”地一样,把晶体中的杂质“犁”到晶棒的一端。

这个方法,可以将锗晶体的纯度提高到 99.99999999%。

这是什么概念?实验室内部的说法是:“它相当于在装满38节火车厢的食用糖里,加入一勺盐。”

现在,万事俱备。

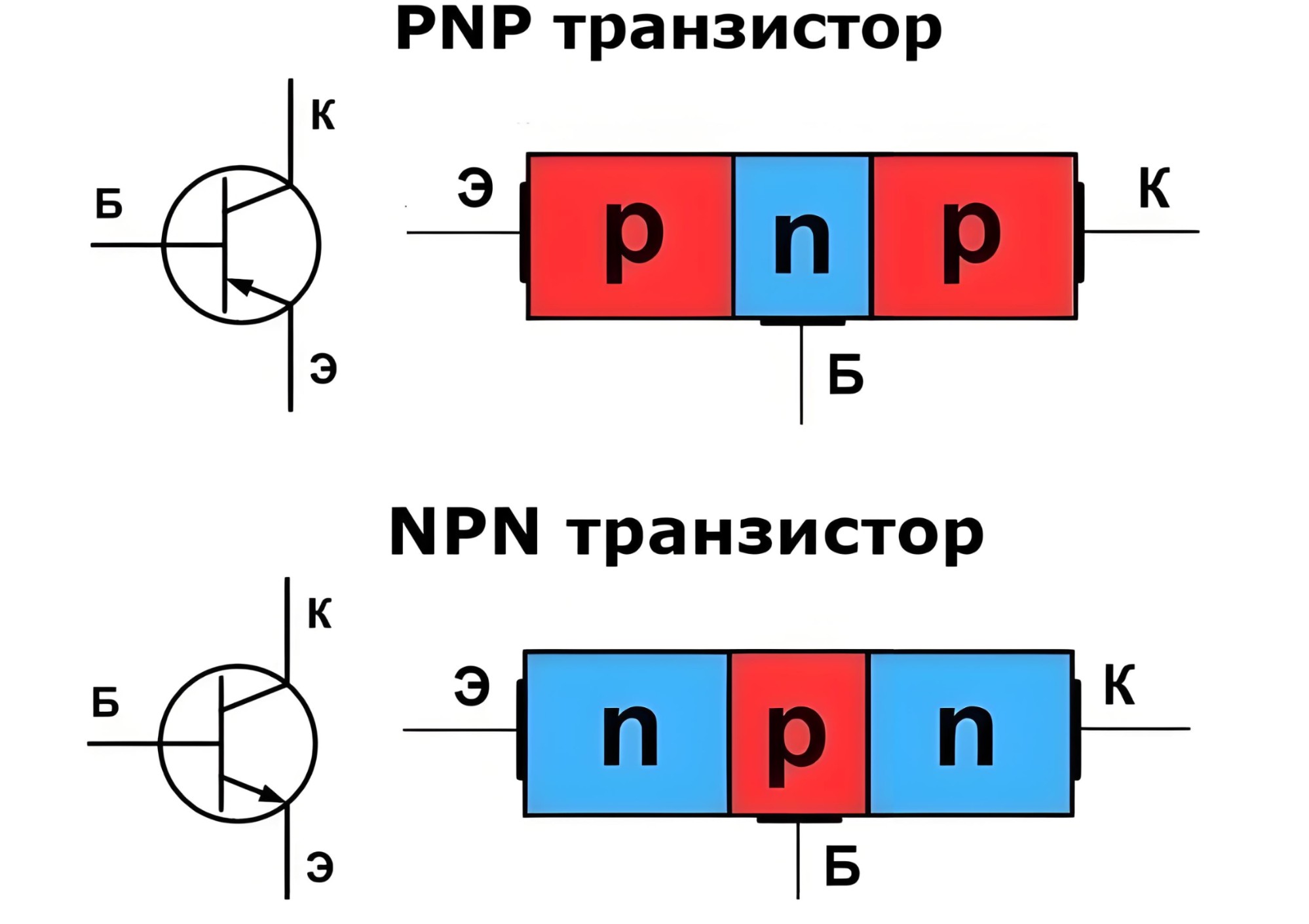

1950年4月,摩根·斯帕克斯和蒂尔,利用这种超高纯度的单晶棒,用拉晶法制作出了肖克利期待已久的NPN结型锗晶体管(详见我的主页文章:老板的嫉妒:当你的下属发明了改变世界的东西)。

他们一边缓慢拉晶,一边在熔液中分批次地“添加”杂质元素,使得拉出的晶棒,这一段是N型,下一段是P型,最后一段又是N型。

这个晶体管,就像肖克利当初设想的“三明治”结构一样,三部分连成一体。它的大小如一颗豌豆,可靠性远超巴丁和布拉顿发明的点接触晶体管,噪声是后者的千分之一。

1951年7月4日,时隔三年,实验室又一次召开新闻发布会,发布了这款“结型晶体管”。

这一次,发布会的主角,是肖克利。

点接触晶体管由于成本和稳定性问题,从未真正投入大规模生产。毫无疑问,未来属于肖克利发明的结型晶体管。

而就在这场发布会前的一个多月,凯利副总裁,收到了巴丁的那封辞职信。

肖克利成为了大赢家。而他的同事,则在巨大的痛苦中,选择了离开。

铜门把手的“启示”

结型晶体管虽然取得了胜利,但它仍然有两个致命问题。

第一个问题:制造效率极低。

用拉晶法制造,一次只能拉出一根晶棒,切出少量的晶体管。这就像一边熬纸浆,一边就在刚晾干的纸片上写字,根本无法实现大批量生产。

第二个问题:非常诡异。

实验室发现,本来已经做好的、带负电荷的N型锗晶圆,不知为何,在加热炉里待了一会儿,就变成了带正电荷的P型锗晶圆。

这就像在面团里添加了牛奶,本想要烤出奶香味面包,结果出炉时却变成了蒜香味面包。没人能解释。

1952年,半导体研究小组的一位材料科学家卡尔文·富勒,对这个“面包变味”的问题产生了兴趣。

富勒像侦探一样展开了调查。N型(负电)变成P型(正电),一定是沾上了带正电荷的杂质。杂质从何而来?

富勒注意到,操作员在将锗晶圆放入扩散炉之前,用手摸过晶圆表面。这有可能把杂质沾了上去。

那么,手上的杂质又从何而来呢?

富勒注意到了一个被所有人忽略的细节:操作员进入实验室时,握了门把手。

门把手?每个人都要握门把手,这有什么奇怪的?

富勒盯着门把手陷入了沉思。它是铜做的,泛着褐黄的光泽。

他立刻用铜做实验。他故意把铜原子沾到锗晶表面,放到高温下加热。结果,N型半导体,真的变成了P型半导体。

富勒恍然大悟。果然是门把手!

铜原子扩散到了晶体内部,产生了带正电荷的空穴,从而改变了晶圆的电学特性。这就像是切过大蒜的手又去揉了面团,大蒜分子扩散到了面包内部。

问题的症结找到了。但富勒并没有止步于此。

他反过来一想:既然“意外的”扩散能毁掉一块晶圆,那么“故意的”扩散,能否用来制造一块晶圆呢?

富勒想到,如果把包含多余电子的元素(比如磷),“故意沾到”晶体表面,在高温下,这些元素原子就能扩散到晶体中,形成N型半导体。反之,用包含多余空穴的元素(比如硼),就能形成P型半导体。

除了“沾”,还可以用高温气体,将特定的元素“喷”到晶圆表面,效率更高。

由此,富勒发明了半导体“扩散法”。

这就像喷墨打印机把墨汁喷到纸面上一样简单。这个方法,完美地解决了第一个问题——制造效率。

肖克利听到这个消息后,敏锐地意识到,他终于找到了大规模生产“三明治”的方法。只要在一片半导体上,先“喷”一层N型杂质,再“喷”一层P型杂质,就能高效地做出NPN结型晶体管。

1954年底,第一个扩散锗晶体管诞生了。

热油中的音乐

现在,实验室有了完美的材料(单晶)、完美的纯度(分区提纯)和完美的制造工艺(扩散法)。但他们还在使用“锗”。

锗有一个致命弱点:当温度超过75℃,它就没法正常工作了。

这对于军事、航天等领域的应用而言,是一个极大的缺陷。这些领域才是财大气粗的买家,他们对价格不敏感,但对性能(尤其是耐高温)极其在意。

下一个目标,必须是“硅”。

硅,在地壳中的储量极其丰富(沙子的主要成分),成本低廉。而且,硅晶体管的功耗更低,更耐高温。

但硅的熔点高达1410℃(锗只有938℃),这使得提纯和加工变得异常困难。

一场新的竞赛开始了。

此时,戈登·蒂尔,那位“凌晨三点”的拉晶专家,已经跳槽到了一家德克萨斯州的地球物理服务有限公司。这家公司原本为石油勘探生产仪器,二战后决定进军国防电子系统,并改名为“德州仪器”。

副总裁帕特里克·哈格蒂决意大力研究硅晶体管,以攻占军方市场。蒂尔的加盟正逢其时。

在将近一年的时间里,蒂尔的团队都没有取得重大进展。

1954年5月10日,蒂尔参加了美国无线电工程师协会的学术会议。他被安排在上午做最后一个发言。

前面的发言者,一个个上台,历数了制作硅晶体管的种种困难,并断言,业界在近期内制造出硅晶体管的希望渺茫。

轮到蒂尔登台时,听众已经无精打采,昏昏欲睡。

蒂尔镇定自若地走上台,开口说道:“与你们刚刚听到的对硅晶体管持悲观的态度刚好相反,我的口袋里恰好装了几只硅晶体管。”

台下立马骚动起来。后排的一位听众不敢相信,大声质问道:“你是说你们真的做出了硅晶体管?”

“是的。”蒂尔从口袋里掏出了几只,高高举起。

然后,他开始了他的表演。

蒂尔拿出一个正在播放音乐的播放器。他将播放器里的锗晶体管,单独浸泡在装有热油的烧杯中。

音乐,戛然而止。锗,怕热。

接着,他用一只硅晶体管,替代了那只锗晶体管,并再一次浸泡到热油中。

这一次,音乐声如常响起。

现场的观众顿时睡意全消,兴奋地目睹了这神奇的一幕。

蒂尔最后说,大厅后面有他的论文复印件。听众立马抢着离开座位去取论文。在一片嘈杂声中,雷神公司的一位代表,在走廊里拿起电话大声叫道:“德州仪器公司做出了硅晶体管!”

这个故事的B面是,早在几个月前,贝尔实验室的莫里斯·塔嫩鲍姆,就已经用生长法制作出了硅晶体管。

但实验室的高层认为,用这种“拉晶法”制造,效率太低,于是决定不发布消息,想等更高效的“扩散法”成功了再说。

没料想,却被那家德州公司抢了头功。

“我会飞回去”

现在,所有的压力都来到了塔嫩鲍姆身上。他必须尽快用“扩散法”做出硅晶体管。

但实验很不顺利。1955年3月17日,塔嫩鲍姆下班回到家中,心里却始终放不下实验。他又重新驾车回到了实验室。

他盯着实验台上一支作废的硅晶体管,心情烦躁。

他用扩散法做出了“三明治”形状的硅晶体管,但还剩最后一个问题没有解决:中间的基极(“三明治的火腿”)太薄了,他没法在上面引出电极线。

塔嫩鲍姆自认为想出了一个绝妙的办法:他斜着磨掉了晶体管的边缘,露出基极,就像用刀斜着切开三明治,露出斜截面上的“火腿”(基极变厚了)。

可是一测试,晶体管的放大倍数太小,无法工作。这让他灰心丧气。

那天晚上,一个疯狂的念头冒了出来:“要是我忽略那个漂亮的切角,而直接让导线穿过上层的硅进入晶体管内部会怎么样?”

这就像用一根牙签,直接从三明治的顶部刺进去,一直扎到中间的火腿。

稍有电学常识的人都知道,这将在发射极(“上层面包”)和基极(“火腿”)之间引起短路。

但塔嫩鲍姆没管那么多,他决定先试一把。

他把一根铝线接触到表面的发射极,通上较大的电流,使得铝线熔化,粘到晶体管上并穿透了进去。

神奇的是,晶体管竟然没有短路。

塔嫩鲍姆不敢相信。他把晶体管有序地接好,输入一个小信号。

结果,在输出端,得到了放大的信号。

成功了!第一个扩散硅晶体管诞生了!

“我甚至觉得我不需要开车回去了,我会飞回去。”塔嫩鲍姆一路飙车回家。夜里,他兴奋地躺在床上,怎么也睡不着。

一大清早,他突然觉得自己应该立刻赶回实验室,确认昨晚他做了一个晶体管,而不是一个梦。当他再次驾车冲回实验室时,谢天谢地,它还在那儿。

他后来分析,焊接在硅晶圆表面的铝线,在N型硅和铝合金之间,自动形成了一个PN结,从而避免了短路。

这个扩散硅晶体管的工作频率超过了100 MHz,是锗晶体管的10倍。

新老板莫顿正在欧洲出差。他一接到消息,立刻取消了在欧洲的剩余行程,迅速赶了回来。他决然砍掉了所有用“拉晶法”制作晶体管的研究,集中全部精力研究这种扩散硅晶体管。

就在同一个月,实验室的亨利·特里尤尔,在普凡的“分区提纯”技术基础上做了改进,发明了硅晶体的“浮法分区提纯”,大幅提高了硅的纯度。

至此,拼图完成了。

一种在地壳上储量极其丰富的元素(硅),与一种能够大规模生产晶体管的技术(扩散法),与一种能够提纯它的技术(浮法分区),完美地结合了起来。

一个充满了无限可能的未来,即将被这把“钥匙”打开。

而正是这个完美的扩散硅晶体管,促使威廉·肖克利下定了决心——离开。

“我在跟上帝通话”

1955年,肖克利45岁了。他功成名就,四年前就成了美国科学院院士。

但他在实验室也越来越压抑。

他像是被钉在了中层管理岗上。跟他同时入职的费斯克,三年前成了他的上司,现在又升任了实验室副总裁。晋升通道被堵死了。

实验室高层很清楚,肖克利只擅长科学研究,而不擅长管理团队。巴丁的愤然离去和基层员工的抱怨,都印证了这一点。

更让他郁闷的是,尽管他发明了结型晶体管,但靠专利致富的可能几乎为零。实验室的员工入职第一天就要签订协议:专利所有权归公司,发明人只享有署名权。

他那划时代的结型晶体管专利,只为他换来了一张簇新的一美元绿钞。

他渴望得到与自己名望相匹配的财富。

1955年3月,塔嫩鲍姆用扩散法制造硅晶体管的消息传来,肖克利马上意识到:时机到了。

他可以立刻把这些尚处于研发阶段的机密技术,变成实用的商业产品,从而使自己成为百万富翁。他准备大干一场,立刻辞职,自己创业。

肖克利向凯利寻求100万美元的资助,凯利泼了他一头冷水:“创业可不是儿戏。”另一位高管则提醒他,扩散法还是实验室机密,商业化尚不可行。

1955年8月,肖克利想起了年初认识的一位商会副会长,阿诺德·贝克曼。他打了个电话,讲了自己要生产扩散硅晶体管的计划。

贝克曼动心了,决定与他合作。肖克利负责组建团队,贝克曼负责提供资金。

肖克利决定回到他从小长大的加州。那里郊外到处是果园,被称为“心悦之谷”。而且,为了吸引人才,他把公司设在了山景城,离一所著名大学不远。

接下来,肖克利要招聘员工。

他一个接一个地打电话给贝尔实验室那些富有经验的工程师——斯帕克斯、塔嫩鲍姆……

但这些接到邀请的人,深知肖克利的为人和管理方式,都找各种理由谢绝了。

无奈之下,肖克利只好退而求其次,从刚毕业的博士生和行业新手中物色人选。

1956年1月19日,一位名叫罗伯特·诺伊斯的年轻博士,接到了一通电话。当他得知打电话来的是肖克利时,他感觉自己“在跟上帝通话”。

诺伊斯正是当年在麻省理工听巴丁讲座的那个学生。他认定晶体管代表着未来。博士毕业后,他选择了一家小公司。1955年10月,他在一个研讨会上的报告,引起了肖克利的注意。

肖克利邀请诺伊斯来加州面试。面试很顺利。结束后,肖克利叮嘱他参加一个智商和心理测试。

肖克利对诺伊斯的智商测试结果很满意。同时,他对诺伊斯在管理能力上的“不佳”表现,暗自开心。他可不希望年轻人有很强的管理能力,以免将来跟自己争权。

一天傍晚,戈登·摩尔在家中接到了那通重要的电话。

“我是肖克利”。

摩尔顿时想起了在华盛顿,那位向观众抛洒“花生”的物理学家。

摩尔此时正在马里兰州的应用物理实验室工作。他曾拿出纸笔计算自己工作的价值:一年的工资、发表文章的总字数、能被多少人阅读、每个字的价值……算完之后,他陷入了焦虑。

当肖克利打来电话时,摩尔觉得,从事晶体管研究对未来社会的价值更大。

在通过了肖利一连串的专业问题面试后,摩尔也参加了智商和心理测试。凭借较高的智商和“平庸”的管理才能,他也顺利地进入了肖克利的公司。

“国王”的早餐

1956年2月,肖克利晶体管实验室在加州正式成立。

肖克利着力于打造一支半导体的“梦之队”。新员工包括杰·拉斯特、尤金·克莱纳、谢尔顿·罗伯茨、让·霍尼等人,大多数都拥有博士学位。

肖克利信心十足,想要用扩散法做出硅晶体管。

但他忽略了一点:这里不是那个资源雄厚的实验室。这些博士们,没有配套的技师和熟练工人,不得不亲自泡在生产线上,随时面对各种棘手问题。

正在这个关键时刻,肖克利的兴趣,却从硅晶体管转移了。

他想起了曾在实验室研究过的一种有四层结构的PNPN二极管。他认为这种器件在电话交换机系统中有很好的应用前景。

肖克利不顾众人的反对,挑选了相当一部分研究人员来研究这个新器件。

没过多久,挫折和失败接踵而来。肖克利跟团队成员之间的关系,也变得越来越紧张。

这时,一则举世瞩目的消息不期而至。

1956年11月初,肖克利收到了获得诺贝尔物理学奖的消息。这使他瞬间成了闻名世界的大人物。

第二天早上,肖克利请公司的核心成员一起到利克饭店吃早餐。大家坐在一张白色长条桌旁,簇拥着坐在首席的肖克利,纷纷高举香槟酒杯向他致意。

肖克利容光焕发,俨然一位受到拥戴的国王。那一刻,他的人生达到了巅峰。

不幸的是,巅峰之后,紧随着公司的衰落。

距离公司成立将近一年了,贝克曼的投资所剩无几,公司仍然没有研发出一个能盈利的产品。

肖克利从瑞典领奖回来后,戈登·摩尔给他写了一份言辞激烈的备忘录,主张先放下那个PNPN二极管,集中人力去攻关硅晶体管。只有这样,才能拿到订单,让公司先存活下来。

但肖克利对此置若罔闻。

在所有的年轻人中,诺伊斯技术全面,擅长打交道,深得肖克利的信任。大家推举诺伊斯去跟肖克利沟通。

但他也铩羽而归,没能说服这位顽固的老板。

那段时间,实验室的气氛变得很诡异。肖克利经常受邀去各地演讲和访问,大家就趁他不在时,偷偷研究晶体管;等他回来后,则装模作样地研究PNPN二极管。

肖克利似乎察觉到了什么,对大家的疑心也越来越重。

PNPN二极管项目始终无法商业化。肖克利无法面对自己的错误决定,开始将失败怪罪于不听他话的员工。

身处逆境的员工们忍无可忍,他们决定“越级上报”,找到了投资方、肖克利的老板贝克曼,痛陈肖克利的专断和难以沟通。

大家趁机建议,另外聘请一位CEO,让肖克利担任技术总监或顾问,而不是直接管理日常业务。

过了一段时间,贝克曼派来了一位精干的人物担任CEO。但贝克曼在会议上宣布,肖克利仍是领导,决定着公司的大部分关键事务。

原来,贝克曼跟肖克利沟通后又改变了主意。他认为,一个诺贝尔物理学奖得主,怎么也强过一群不到30岁的年轻人。

本来满怀希望的员工们,顿时陷入了进退两难的境地。

他们已经摊牌,却处于极度被动的局面,无路可退。诺伊斯在写给父母的信中透露:“公司恐怕要有很大的变动,也许我们都要卷铺盖走人了。”

“八叛徒”与一美元的契约

这段时间,摩尔、拉斯特、罗伯茨等7个年轻人,经常下班后聚在一起商讨未来之路。他们一致认为,大家应该同进同退,找到一家愿意同时雇用他们几个的公司。

克莱纳想到了一家投资公司,便写了一封毛遂自荐的信。

信件几经辗转,最后到达了投资人阿瑟·洛克的手上。他读完信后,被其中的一点打动了:诺贝尔物理学奖得主肖克利选择了他们这件事本身,足以说明这个团队值得投资。

洛克飞往加州,与7位年轻人面谈。听完他们的打算后,洛克反问道:“你们为什么不找人投资,成立一家自己的公司呢?”

这句话让他们如梦初醒。

当时,大多数人的想法仍是选择一家企业一直干到退休。很少人会想到自己创业,甚至根本就没有风险投资的概念。

洛克说:“半导体是一个新兴行业,你们拥有成立一家公司所需的技术和人力,完全可以自己做。”

但这7位年轻人马上又有了新的担忧:他们都是搞研发的,不知道如何销售和运营。

洛克问:“能不能从现在的公司里,再找一个合适的人选?”

他们思索了一番,回答说:“合适的人倒是有一个,只是不知道他是否肯加入我们。”

此人就是诺伊斯。

当晚,罗伯茨去找了诺伊斯,希望他也能出来一起创业。诺伊斯表现得非常犹豫。不过最后,他还是答应先见洛克一面。

实际上,诺伊斯对肖克利的看法也发生了变化。1956年8月,诺伊斯研究二极管时发现了一种“隧穿效应”,电子像学会了穿墙术一样。诺伊斯想写篇文章发表,但被肖克利驳回了。肖克利可不认为员工有权利自由探索他们感兴趣的项目。

第二天一早,7位年轻人在格林尼许家的车道上,看到一辆车开了过来,诺伊斯坐在车中。

大家非常兴奋,诺伊斯终于和他们在一条船上了。

他们一起前往旧金山的克里特豪华酒店跟洛克见面。

“看得出诺伊斯天生就具有领导才能,”洛克后来回忆道,“其他人都听他的,他是这个团队的代言人。”

8个人和洛克顺利地达成了共识。

洛克来不及准备协议文本,他的老板科伊尔灵机一动,从钱夹里摸出一沓崭新的一美元钞票,建议每个人在华盛顿的头像旁边签上名字,各自保留一张,作为合伙的证明。

接下来,洛克火速赶回纽约,寻觅投资公司。大部分公司都婉拒了,只有一家摄影器材公司的老板谢尔曼·费尔柴尔德,表现出浓厚的兴趣。

费尔柴尔德充满活力,对半导体器件很感兴趣。之前他的公司就想制造半导体,但一直找不到合适的团队。诺伊斯一行8个人正好找上门来。

协议很快达成:母公司在18个月内投资138万美元,成立一家新的子公司。8位联合创始人,每人只需缴纳500美元,就可以获得100股原始股。

之后,所有人前往利克饭店,高举香槟庆祝。

不到一年前,这群年轻人在同一家饭店,庆祝了肖克利获得诺贝尔物理学奖。现在,他们是在庆祝自己刚创办的新公司。

肖克利听说团队成员要辞职创业的消息,把他们一个一个地叫到自己的办公室谈话。

摩尔坦承他们正准备离职创业。他后来回忆说,当肖克利从他的办公室出来后,垂头丧气,目光呆滞。

肖克利回到家后,往沙发上一躺,半晌都不说一句话。他的妻子说,在其多年的医院工作生涯中,从来没有见过哪个病人的脸色,像肖克利那样苍白如纸。

1957年9月18日,肖克利在自己的日记本上写下了简短的一句话:“团队辞职。”

第二天,贝克曼从洛杉矶赶来,措辞严厉地警告这8位年轻人:“这是可耻的行为……现在你们违背了当初的承诺,实际上已经成了叛徒。”

但8个人去意已决。

一年半以来,肖克利将这些新来的博士当作自己的徒弟,派他们去最好的实验室学习,亲自指导,把他们从门外汉变成了专家。而现在,他们却义无反顾地离他而去。

肖克利在贝尔实验室的同事查尔斯·汤斯,后来对摩尔说:“肖克利太聪明了,他明白所有的事情,除了人。”

肖克利的创业,就这样走向了失败。

但他选择加州的这个决定,却无比正确。加州的土地和租金便宜,气候温暖。那所著名的大学就在当地,有充足的毕业生资源,校长也非常鼓励创业和校企合作。

肖克利感召了一批年轻有为的人才来到加州,并将硅技术带到了这里。后来,他被称为“硅谷的摩西”。

这些年轻人创立的新公司,开辟了创业和风投的先河。后来,再由这家公司,分化出一批又一批的“小公司们”,逐渐形成了那片高科技企业群。

来自太空的“助攻”

“八叛徒”的新公司,成立得恰逢其时。

仅仅半个月后,1957年10月4日,在苏联的拜科努尔,一枚运载火箭喷射出耀眼的火焰,将人类第一颗人造地球卫星——斯普特尼克1号,送入了太空。

一个月后,苏联又发射了第二颗卫星,上面甚至搭载了一只小狗。

这让美国上下一片哗然。

美国人把一拖再拖的“先锋计划”重新提上日程。12月6日,火箭点火,它摇晃了几下,缓缓升空……紧随其后的,是突然起火爆炸。

对此感到耻辱的美国人,决心大力发展太空计划。1958年,艾森豪威尔总统正式批准成立美国国家航空航天局(NASA)。

上千亿美元的投资,涌入航天、导弹和远程轰炸机等领域。

毫无疑问,这将对小巧、稳定、耐高温的硅晶体管,产生极大的需求推动。1957年,晶体管的年产量达到了3000万支,但绝大多数仍是不耐高温的锗晶体管。

而“八叛徒”的新公司,从肖克利那里学到了一个最大的教训,那就是“专注”。

他们心无旁骛,致力于做出业界第一个商用的“扩散硅晶体管”。

这种晶体管,将能抵御高温,拥有更快的反应速度。它是未来美国航天以及军事用途元件的最佳选择,更不必说那庞大的民用市场了。

这8个年轻人,摩拳擦掌,准备大干一场。

一个时代,就这样被一群天才、一系列的意外、一次“愚蠢”的判断、一个“错误”的实验、一场“失败”的创业,以及一场激烈的“背叛”,不可阻挡地推开了大门。