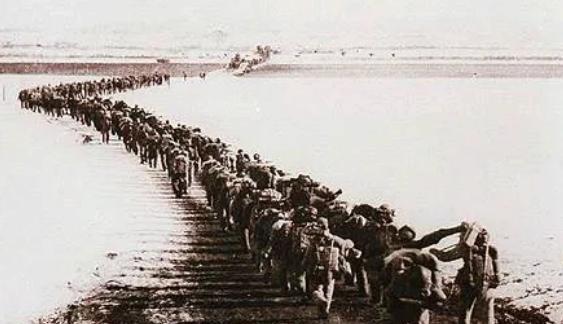

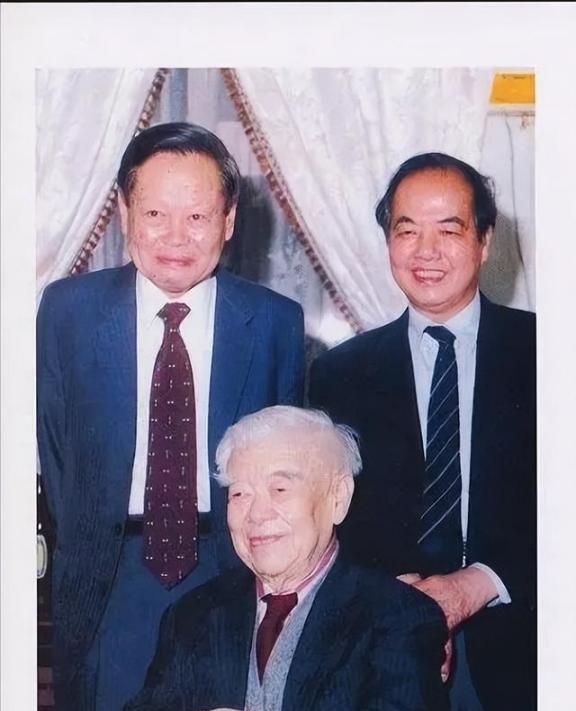

1986年,杨振宁来看望癌症晚期的邓稼先,他开玩笑地问:“你搞原子弹、氢弹,国家给了你多少奖金?”听了邓稼先的回答,杨振宁当场呆愣在原地。 1986年,杨振宁探望病重老友邓稼先,一句玩笑话揭开惊人秘密:原子弹、氢弹奖金多少?这答案让杨振宁愣住,背后是科学家怎样的付出? 邓稼先1924年6月25日出生在安徽怀宁一个书香门第,父亲邓以蛰是知名美学家,早年留学美国,回国在清华大学和北京大学教书。家里重视教育,邓稼先从小接触经典,培养了对知识的追求。抗日战争时期,家人迁到昆明,他在那里完成中学学业,对物理产生兴趣。 1941年,邓稼先考入国立西南联合大学物理系,这里聚集了许多优秀人才,他和杨振宁成为同学,一起学习量子力学等课程。大学毕业后,邓稼先在北京大学当助教,继续研究。1948年,他赴美国普渡大学深造,1950年8月26日获得物理学博士学位,那时他才26岁。 在美国,邓稼先面对导师邀请去英国或留校任教的机会,但他选择回国。1950年,他乘船返回祖国,加入中国科学院近代物理研究所,从事理论物理工作。1956年,他加入中国共产党,坚定为国家服务的信念。 1958年,国家启动核武器研制,邓稼先被选中参与。这项任务高度保密,他对家人只说工作调动。从此,他投身戈壁基地,领导团队解决难题。1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,打破核垄断。1967年6月17日,第一颗氢弹爆炸成功,进一步提升国防实力。 邓稼先强调,这些成果完全由中国人独立完成。1971年,杨振宁访华时,曾询问是否涉外援助,邓稼先明确回复,全靠本土力量。两人友谊深厚,邓稼先在信中引用“但愿人长久,千里共同途”,表达共同为国效力的愿望。 1985年,邓稼先结束基地工作,返回北京与家人团聚,但身体已受辐射影响。医院检查确诊直肠癌晚期,他平静接受现实。 1986年,杨振宁专程到医院探望邓稼先。见邓稼先情绪稳定,杨振宁开玩笑问,研制原子弹和氢弹,国家给了多少奖金。邓稼先说,原子弹10元,氢弹10元。杨振宁闻言愣住,原来这是集体奖金,国家为原子弹和氢弹各发1万元,由多个单位上千人分享,邓稼先作为负责人分得20元。他对奖金不在意,知道国家已倾力投入项目。 杨振宁感慨,这20元换来国家尊严。两人合影留念,杨振宁头发乌黑,邓稼先满头白发,脸上老年斑明显,嘴角有血迹,这是癌症导致的溶血性出血。 邓稼先一生献身核事业,参与32次核试验,其中15次亲临罗布泊指挥。他的贡献确保中国在核领域自立。1986年7月29日,邓稼先因直肠癌大出血逝世。临终前,他叮嘱同事,不要让别人把我们甩得太远,念念不忘科技进步。 邓稼先的事迹体现中国科学家对祖国的忠诚。在那个年代,国家资源有限,但他和团队克服困难,短时间内实现两弹突破,用时最短,花费最少。这反映了集体智慧和奉献精神。 杨振宁多次忆及邓稼先,2021年百岁生日演讲中,特别提到这位挚友,感慨两人共同追求。邓稼先的妻子许鹿希是神经解剖专家,她支持丈夫工作,共同面对挑战。 如今,回看这段历史,我们看到一代科学家如何把个人融入国家发展。邓稼先不求名利,只为民族强盛,这正是中国科技自强的根基。