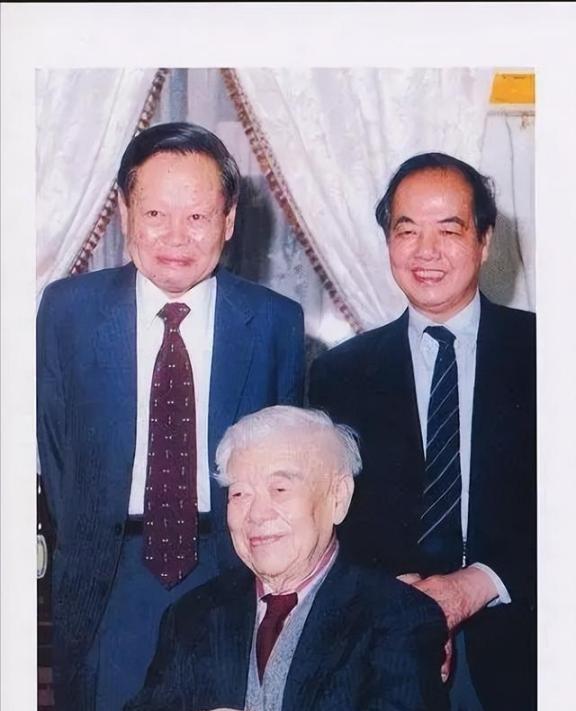

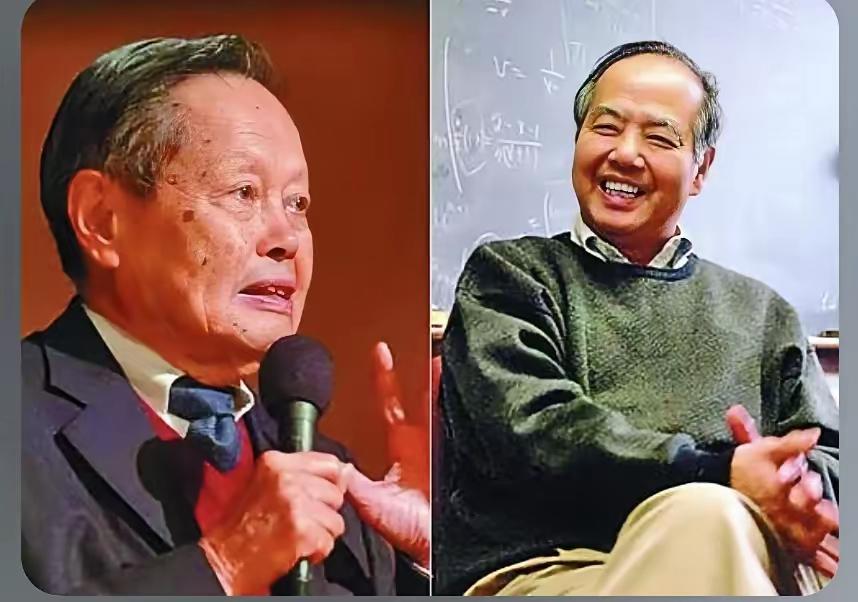

1997年5月,大物理学家杨振宁与李政道恭恭敬敬地侍立在一位老人身后,老人的脸上带着满意的笑容。 两名诺贝尔奖得主并肩站立,一位白发老人微笑注视,这张照片流传多年,却藏着一段跨越半个世纪的科学传奇。老人是谁?为何两位物理泰斗对他如此敬重? 抗日战争爆发,北大、清华、南开三校南迁,先在长沙办临时大学,1938年到昆明成立西南联合大学。那里条件艰苦,教室用竹棚盖成,学生挤在里面上课。吴大猷那时已在北京大学教书,随校迁来,在联大物理系开课。他的课受欢迎,学生慕名而来。 杨振宁1922年生于安徽合肥,1938年考进联大物理系。那时他十六岁,对物理感兴趣。吴大猷的课程涵盖量子力学和相对论,杨振宁常听课,基础打得牢。李政道1926年生于上海,1943年进浙江大学物理系,1944年转到联大,继续学物理,也上吴大猷的课。 吴大猷注重基础教学,课上讲原子物理和统计力学。杨振宁和李政道在联大学习期间,接触到这些内容。联大环境虽差,但师生间交流多。吴大猷指导学生,杨振宁1942年本科毕业,1944年获硕士。李政道1946年毕业。 战后,杨振宁1945年赴美,到芝加哥大学深造。吴大猷写推荐信,杨振宁在那儿学理论物理。李政道1946年也到芝加哥,吴大猷嘱咐杨振宁帮忙,两人开始合作。 在美期间,杨振宁和李政道研究弱相互作用。1956年,他们提出宇称不守恒理论,1957年获诺贝尔物理学奖。那年杨振宁35岁,李政道31岁。这项工作改变物理学观点,世界震惊。吴大猷知道后,自豪地说这是他的学生。 杨振宁后来在普林斯顿高等研究院工作,研究统计力学和规范场论。李政道在哥伦比亚大学,专注粒子物理。两人虽分开,但贡献大,推动物理进步。 时间到1997年,吴大猷已90岁,在台湾居住。杨振宁和李政道相约拜访恩师。5月,他们在台北重逢。三人合影,杨振宁与李政道恭恭敬敬侍立在吴大猷身后,老人脸上带满意笑容。这次见面,回顾联大时光和物理发展。 吴大猷生于1907年,2000年逝世。他是中国物理奠基人,早年留学美国,1934年回国教书。联大时期,他培养多名人才,除杨振宁、李政道,还有朱光亚等。吴大猷著书多,如《量子力学》和《相对论量子力学与量子场》。 杨振宁和李政道的成就,源于吴大猷指导。他们获诺奖后,回国讲学,推动中国物理。杨振宁2003年后定居清华,建高等研究院。李政道促成中美高能物理合作,建立北京正负电子对撞机。 这种师徒关系,体现科学传承。中国物理从联大起步,到现在国际前沿,靠一代代努力。吴大猷的教学方法,注重实践,影响深远。杨振宁说,吴大猷引领他对称原理研究。李政道也感激恩师。 如今,中国科技自立自强,杨振宁和李政道的事例,激励青年。联大精神,强调爱国和求实,在今天仍有价值。物理学发展,靠集体智慧,国家支持科研,成果惠及人民。