中医视角下的津液:人体的“生命清泉”

在中医理论中,津液并非我们日常理解的口水、汗水那么简单,它是人体所有正常水液的总称。这股 “生命清泉”默默滋养着五脏六腑与四肢百骸,无论是呼吸、消化还是日常活动,都离不开它的支撑。当津液充盈且循环通畅时,人会呈现面色红润、皮肤润泽、精神饱满的状态;可一旦津液不足或循环受阻,健康便会悄悄亮起“红灯”。下面,我们就从中医视角,一起读懂津液的奥秘。

一、分清 “津”与“液”:特性不同,各司其职

虽然中医常将 “津液”连在一起说,但二者的差异就像“清泉” 与“厚膏”,各有侧重又相互协作。先看“津”,它的质地清稀透明,主要分布在人体表层,比如皮肤、肌肉、口腔黏膜和呼吸道黏膜附近。我们说话时口腔分泌的清淡唾液、运动后皮肤渗出的汗液,还有让皮肤保持润泽不干燥的表层水液,都属于“津”的范畴。“津”的核心作用是“快速濡润”,比如吃饭时它能润滑口腔和食道,帮助食物初步消化;到了干燥的秋冬季节,若体表“津”不足,皮肤就容易起皮开裂。

再来说 “液”,它的质地比“津”浓稠得多,颜色偏白或淡黄,且不分布在表层,而是藏在人体深处,像脏腑内部、骨骼缝隙、大脑以及关节腔里都有它的身影。关节腔里能减少摩擦、让关节灵活转动的滑液,中医认为能滋养大脑、维持思维功能的脑髓,还有眼睛里分泌的黏稠泪液,都属于“液”。“液”更侧重“深层滋养与保护”,会缓慢且持续地为脏腑、骨骼和大脑提供营养,就像给这些重要器官穿上一层“防护衣”。不过也正因质地稠厚,“液”的生成和更新速度比“津”慢很多,一旦耗损,恢复起来也需要更长时间,所以更需要我们长期用心养护。

简单总结就是:清稀、分布在表层、负责快速濡润的是 “津”;稠厚、藏在深层、负责长期滋养的是“液”,二者共同构成了人体完整的水液系统,确保身体内外都能得到充分滋养。

二、津液的循环:生成、输布、排泄 3 步走

津液循 “生成 — 输布 — 排泄”循环,需多脏腑协作:

生成靠脾胃,胃将食物水腐熟为 “食糜”,脾从中提取“水谷精微” 转化为津液(脾为津液生化之源),小肠二次吸收残渣水分补津液;

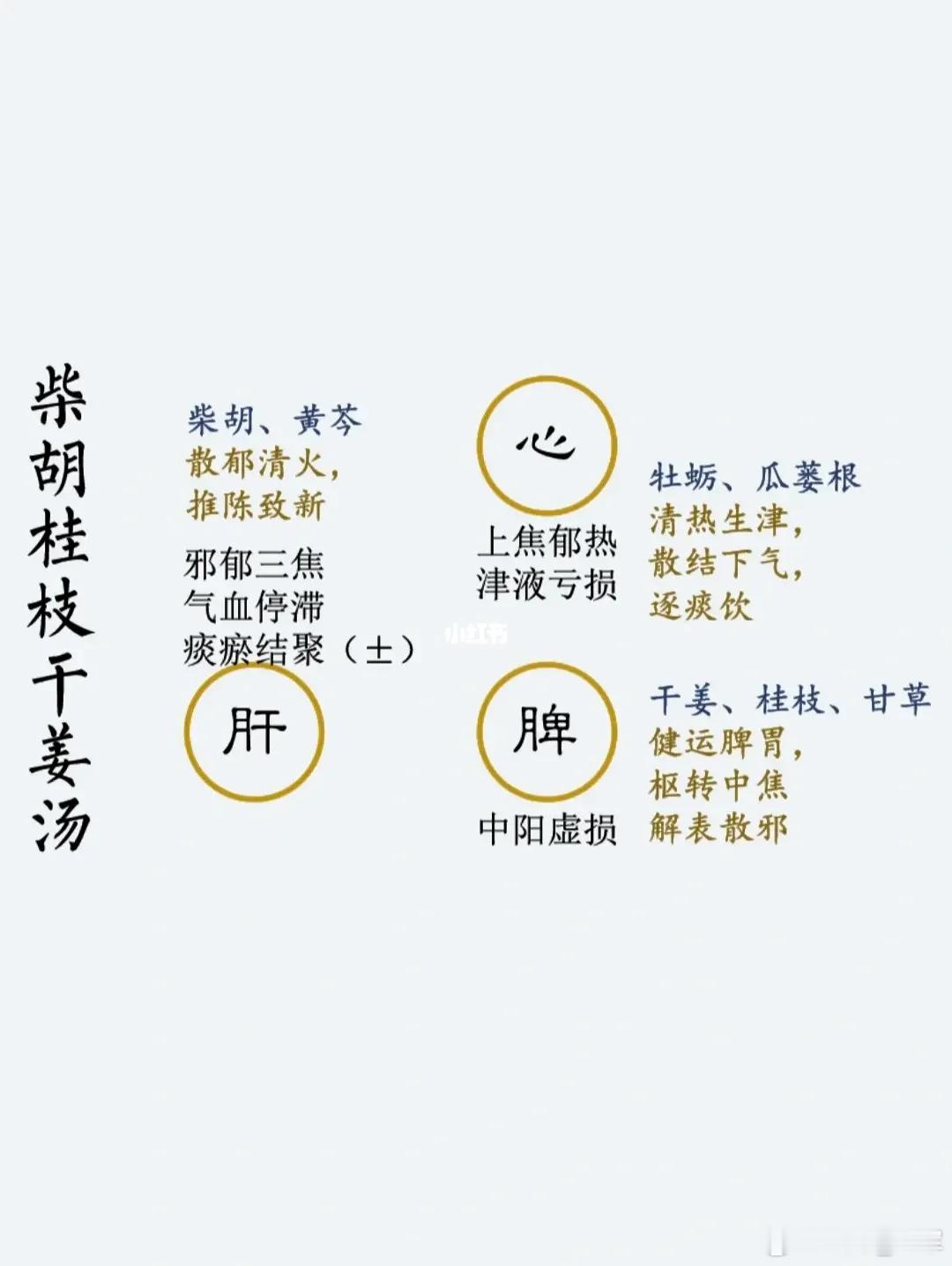

输布由肺、脾、肾接力,脾将津液送肺,肺宣发至皮肤呼吸道、肃降至肾膀胱,肾储存并蒸腾津液回输全身,调节分布;

排泄主要经肺(化汗、呼气带水)、肾与膀胱(排尿,最主要途径),泪液、排便带水为辅助,维持水液平衡。

三、津液失衡:身体会发 “警报”

津液失衡分两类,均有明显症状与诱因:

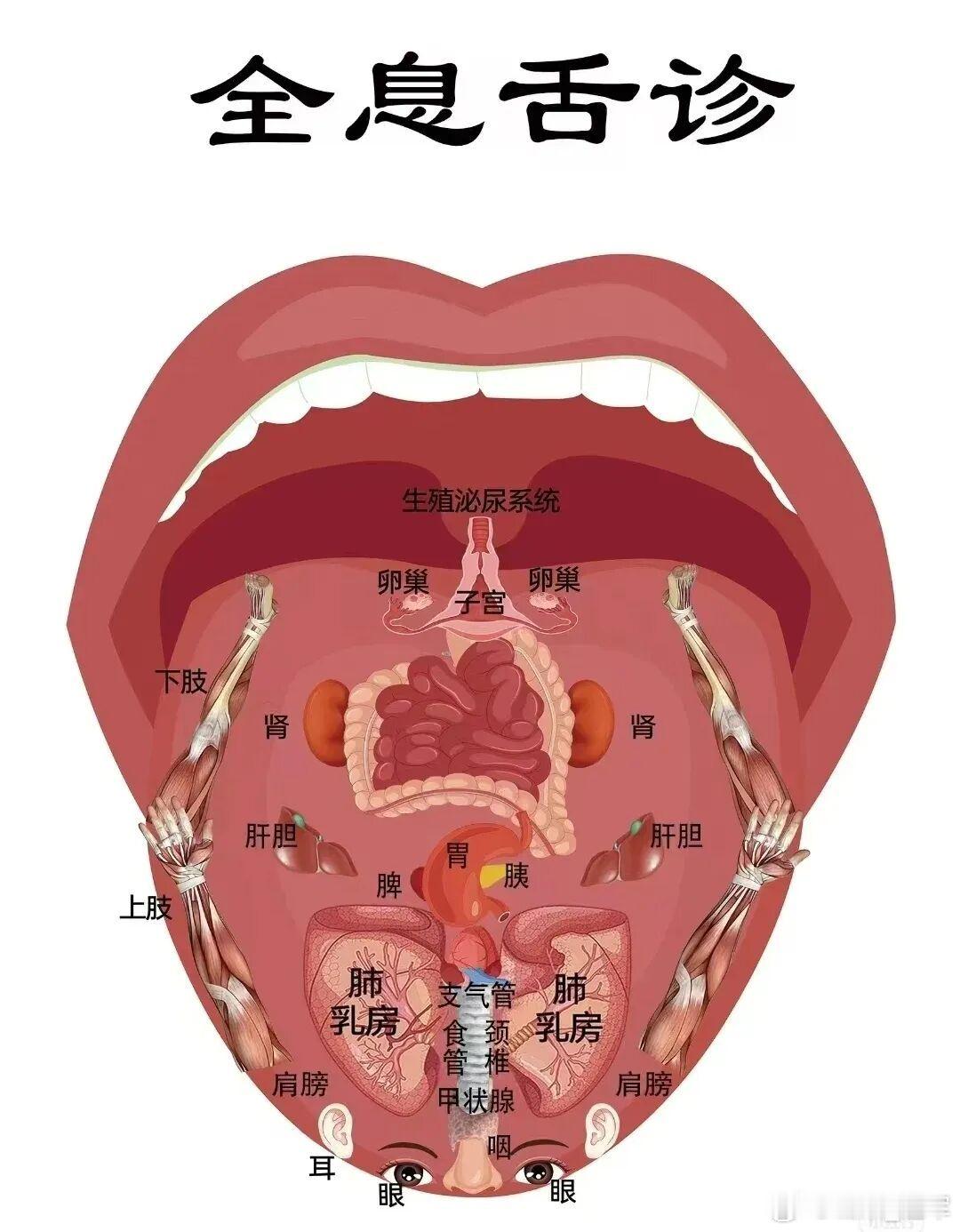

一是津液不足,表现为全身 “燥”象:表层皮肤干、唇裂、舌干有纹、眼干、头发枯;深层口干不解渴、大便干结如羊粪、小便短黄、喉干痛,严重时皮肤痒、干咳少痰、头晕。诱因多为吃辛辣油炸、熬夜、秋冬干燥、大病后体虚。

二是津液停聚,因输布受阻积为水湿痰饮:停皮肤致眼皮肿、小腿按之凹陷难恢复;停脏腑致胸闷痰多(白稀如泡沫)、腹胀如水;停关节致酸痛僵硬。舌象多为胖大带齿痕、舌苔白腻。诱因常为吃生冷、久坐、淋雨或长期潮湿环境。

四、日常养津液:做好 3 件事

养津液并非 “多喝水”,过量饮水反增脏腑负担,核心是“养脏腑、调习惯”,做好 3 点即可:

一是养脾胃,它是津液生成源头。少吃生冷、辛辣、油炸食物,免伤脾耗津;多吃小米粥、山药、银耳、梨、莲子等养脾生津食材;吃饭细嚼慢咽,助胃腐熟、脾提取营养。

二是护肺肾,保障津液循环。肺主输布,每日做 3-5 分钟深呼吸(吸 4 秒、屏 2 秒、呼 6 秒),少待空调房,需停留时用加湿器(湿度 40%-60%);肾主调节,11 点前睡,少喝浓茶咖啡,适当吃黑芝麻、黑豆等滋阴食物。

三是调习惯,减少津液消耗。冬天每周洗澡 2-3 次,水温 38℃左右,洗完涂身体乳;少大声说话,可泡麦冬玉竹水;选快走、瑜伽等温和运动,运动后少量多次喝温水(可加少许盐)。

结语

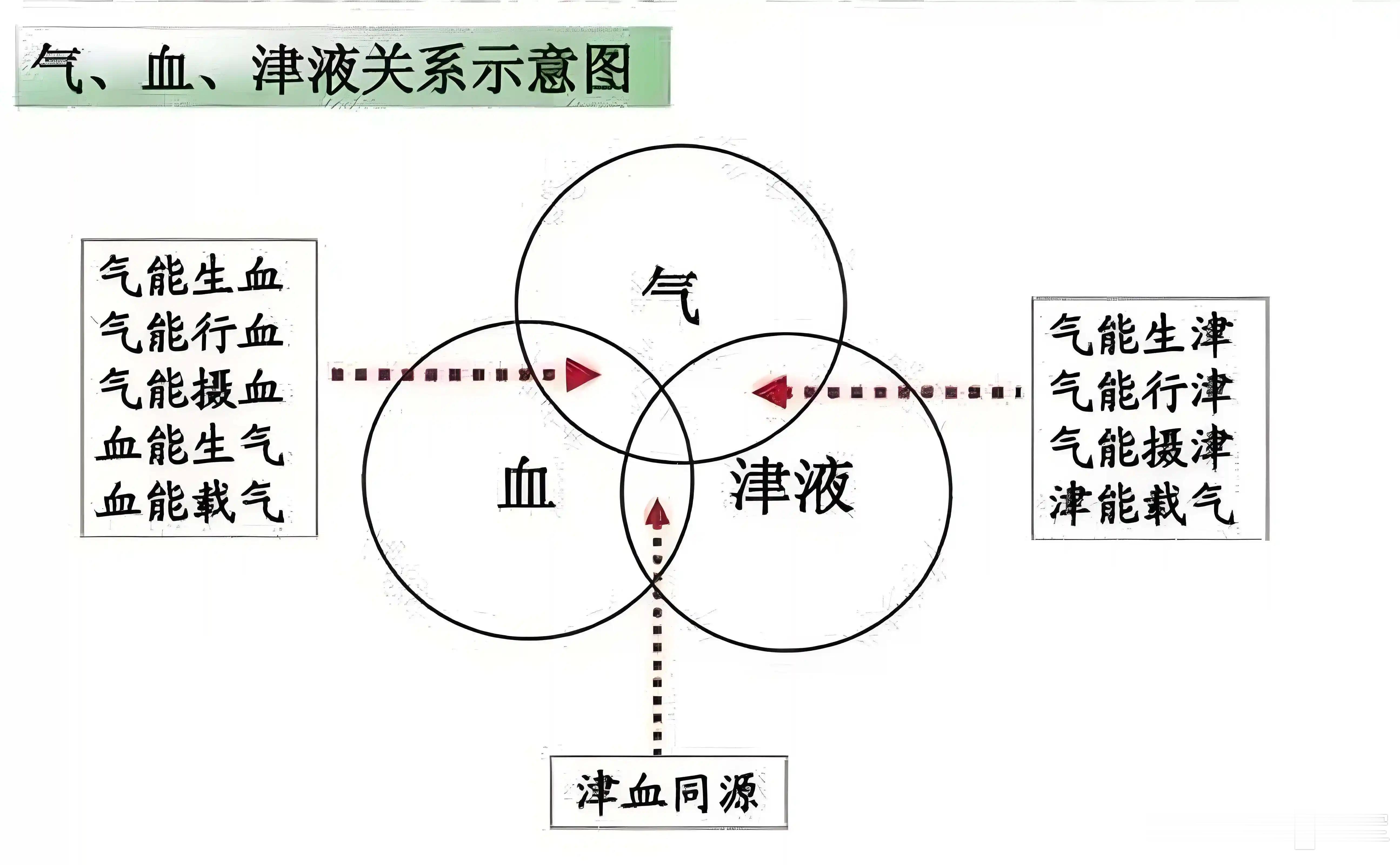

从 “津”与“液”的各司其职,到“生成 — 输布 — 排泄”的循环流转,再到失衡时的身体警报与日常养护,我们不难发现,津液这股“生命清泉”,是维持人体健康的重要基石。它不像气血那般常被提及,却在细微处滋养着身体的每一处组织 —— 皮肤的润泽、关节的灵活、头脑的清醒,皆离不开津液的默默支撑。

中医 “津能载气”“液能养神”的智慧,也提醒我们:养护津液,并非单一的“补水”,而是对脾胃、肺、肾等脏腑功能的整体呵护,是对生活习惯的细微调整。无需追求复杂的养生手段,只需将“养脾胃、护肺肾、调习惯”融入日常 —— 吃饭时细嚼慢咽,睡觉时按时作息,运动时适度温和,便能让这股“清泉”始终充盈、循环通畅。

愿我们都能读懂身体的 “津液语言”,守护好这股珍贵的 “生命清泉”,让健康如同泉水般绵长持久。