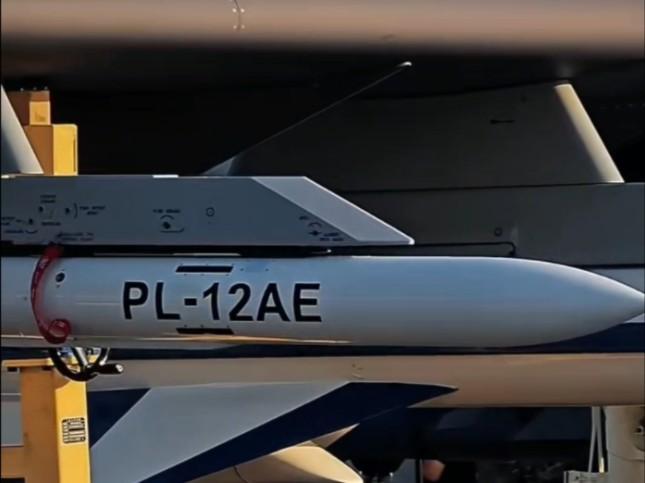

印度疯狂庆祝,美刊物认定印度空军超越中国,跃升到世界三甲! 美国《世界现代军用航空名录》的一份空军排名,近期让印度陷入了狂欢。榜单将印度空军推至全球第三的位置,把中国挤到第四,前两位则是美国和俄罗斯。 对一直将“超越中国”当作终极目标的印度而言,这份排名不啻于一剂强心针,国内媒体更是用“历史性突破”“荣光再现”等词汇大肆渲染,仿佛空军实力已真正跻身世界顶尖行列。 这份狂欢的背后,是印度对空军实力的极度渴求,这种渴求早在“5.7空战”的惨痛失利后就已愈发强烈。那场交锋中,印度空军暴露的体系短板让其颜面扫地,重振士气、找回尊严成了军方的首要任务。 为了实现“世界一流空军”的口号,印度确实下了血本,一系列装备采购和升级计划密集出台,看似攻势凌厉。在战机采购上,印度的手笔相当阔绰。 已批准斥资74亿美元购买97架“光辉”Mark1A战斗机,加上2021年的订单,这款国产战机的采购总数将达到180架。法国“阵风”战机更是被印度视为“王牌”,不仅增购26架(含22架舰载型),还计划为现役36架换装国产“阿斯特拉”空对空导弹。 预警系统升级也被提上日程,计划基于空客A321平台建造6架新型预警机,配备自主研发的360度覆盖有源相控阵雷达,试图补上之前的体系短板。导弹领域的投入同样不小,印度打算将“阿斯特拉”导弹的射程从Mk-1型的100公里以上提升至200公里以上。 计划采购约700枚,装备在苏-30MKI和“光辉”战机上,摆明了要弥补现役导弹射程不足的缺陷。同时还喊出了提升装备自主化的口号,制定优先购买国产装备的计划,一副“全面崛起”的架势。 可这份看似亮眼的投入清单,真能撑起“全球第三”的排名吗?答案恐怕要打个大大的问号。印度空军的光鲜外表下,藏着太多难以忽视的硬伤,这些问题绝非靠砸钱买装备就能轻易解决。 首当其冲的是装备体系的“大杂烩”困境。印度近九成的军机和配套武器依赖进口,来源遍布英法美俄等十余国。战斗机队伍里,法制“阵风”“幻影”-2000、俄制苏-30MKI、米格系列、英制“美洲虎”再加上国产“光辉”,足足七八种机型混编。 这些装备技术制式各异,就像用不同厂家的零件拼凑出的机器,维护保养、后勤保障堪称噩梦。更要命的是,不同机型间的情报分享、协同配合极为困难,所谓的“体系作战”不过是纸上谈兵,这也是“5.7空战”中印度被对手压制的关键原因之一。 国产装备的“拖后腿”问题更是老毛病,被寄予厚望的“光辉”战机,因美国通用电气公司拖延发动机供应,产能低得可怜,每年仅能交付2至3架,与承诺的16架相去甚远。180架的采购目标看似宏大,何时能全部列装还是个未知数。 所谓的“国产升级”,比如为“阵风”换装的“阿斯特拉”导弹,核心技术仍依赖国外,性能稳定性未经实战检验,能否真正弥补短板还要画个问号。飞行员缺口则是更致命的隐患,现代空战,人的因素远比装备更重要,可印度空军飞行员缺口已近600人,且短期内难以填补。 锻造一名合格的战斗机飞行员需要8至10年时间。国际一流空军的人机比例通常能达到2:1甚至3:1,印度却仅为巴基斯坦的一半,而巴基斯坦的人机比例不过2.5:1。飞行员数量不足、训练水平有限,即便有再多先进战机,也难以发挥真正的战力。 更值得注意的是,印度空军的事故率常年居高不下,过去25年里损失了200多架军机,现役战机数量本就捉襟见肘,这种消耗更是雪上加霜。目前印度空军仅有31个战斗机中队,而按照其自身评估,应对多方向威胁至少需要42个中队,缺口高达11个。 一边是老旧战机加速淘汰,一边是新装备交付缓慢,这样的“实力”真能称得上全球第三? 反观被排名“挤到第四”的中国空军,早已构建起完全不同的发展格局。 我们拥有成熟的五代隐身战机生产制造体系,歼-20的批量列装让空中优势有了坚实支撑,更有几款六代战机在研,技术储备遥遥领先。预警系统、电子战系统、数据链系统形成了完善的作战闭环,“战力倍增器”的数量和质量都已跻身世界一流。 更关键的是,从战机到导弹,从雷达到航电,我们实现了高度的国产化,不会受制于人,这种体系化、自主化的实力,才是真正的底气所在。美国刊物的这份排名,更像是一场精准投喂的“情绪价值”。 且不说其评估标准是否客观——大概率是只看装备数量、忽略体系能力和人员素质的简单量化——即便真有“排名提升”,也难掩印度空军的深层短板。毕竟战争从不是榜单上的数字游戏,1962年的教训早已证明,纸面实力再花哨,也抵不过实打实的体系硬功。 印度愿意为这份排名狂欢,大可随它去。空军实力的比拼,拼的不是榜单名次,而是自主研发能力、体系协同水平、人员训练素养,这些恰恰是印度短期内难以补齐的短板。眼下这场排名引发的狂欢,更像是一场自欺欺人的幻梦