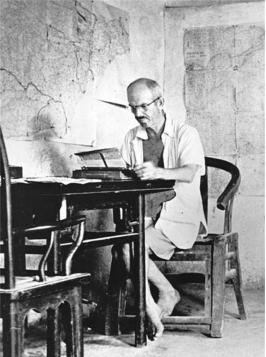

长期以来,大家在提起白求恩时,着重宣传的是他有多么的高尚和伟大,但很多人却不了解,他为何要抛弃在加拿大的一切,千里迢迢来到中国战场上救人? 白求恩的选择,其实早有伏笔,他不是一时冲动才来中国的,之前就瞒着家人跑去西班牙,支援当地的反法西斯斗争。 在西班牙的几个月里,他看到侵略者的残暴,更看到普通人在绝境里的抗争,心里早就埋下了为正义而战的种子。 真正让他把目光投向中国的,是几本薄薄的书,斯诺、史沫特莱这些记者写的关于延安的文字,把一个完全不一样的中国展现在他眼前。 书里说,延安虽然穷,但到处都是朝气,学生们从五湖四海赶来,有富家子弟也有贫民窟的孩子,大家不分高低贵贱,一门心思只想救国。 这些描述勾住了白求恩,他太想亲眼看看这个被称作“圣地”的地方到底是什么模样。 1938年,他带着医疗队一路辗转到了延安,一落地,这里的一切就给了他巨大的冲击。 没有想象中的混乱,干部和士兵穿一样的衣服,吃饭排队,见面都笑着打招呼。 抗大的课堂更让他意外,学生们坐的是石头凳子,读的是油印课本,却学得格外认真,讨论起战术和救国理念时眼睛都发亮。 他后来在日记里写,这里的人脸上都带着幸福感,那是为理想活着的样子。 毛主席的接见彻底打消了他的疑虑,两人见面像兄弟一样拥抱,聊到抗战局势,毛主席的远见让他心服口服,特别是那本《论持久战》,让他坚信中国一定能赢。 那一刻他明白,自己找对了地方,这里的人不是在空谈救国,而是真的在一步一步实践。 在延安待了没多久,他就急着要去前线,晋察冀边区的条件比他想象的还要艰苦,没有消毒水,没有像样的手术台,只能在破庙里搭个棚子做手术。 可他反而更投入了,白天跟着部队转移,晚上借着油灯给伤员开刀,有时候一熬就是十几个小时。 他发现八路军和老百姓亲得像一家人,军队走到哪儿,村民就把最好的粮食拿出来,伤员藏在山洞里,大娘偷偷送去热汤,这种军民同心的景象,是他在加拿大从来没见过的。 在晋察冀边区,政府里党员只占少数,大部分职位留给了其他阶层的人,他心里清楚,以八路军的实力,完全可以自己说了算,却偏偏要搞统一战线,就为了团结更多人抗日。 这种胸怀让他越发坚定,觉得自己正在参与一件伟大的事,比在加拿大给有钱人看病有意义得多。 他在给友人的信里说,在中国的这两年是他这辈子最愉快的时光,不是因为过得舒服,而是因为他终于找到了自己想做的事,不是救几个有钱人,而是救一个正在觉醒的民族。 后来他在手术中感染,生命垂危时还在惦记着医疗队的物资,惦记着伤员的恢复情况。 所以说,白求恩来中国,从来不是“牺牲”,而是“奔赴”,他抛弃的是没有灵魂的优渥生活,奔向的是能让他的理想生根发芽的土壤。 参考资料:人民网《诺尔曼·白求恩》

评论列表