从1925年到1943年,国民政府的历任主席,分别都是谁? “1932年春天的南京街头,一位报童高喊:‘新任国民政府主席林森宣誓啦!’”这句吆喝,像一个声浪,将无数人的注意力拉回国民党高层那张频繁更迭的名单。1925年至1943年,国民政府主席一共出现过五张面孔,五个人物、五段权力轨迹,也折射出国民党在军事扩张、党内派系、对外战争间的不断挣扎。 1925年7月,孙中山刚刚病逝四个月,广州国民政府成立。党内元老推举汪兆铭(汪精卫)坐上第一把交椅。汪当年名气极旺:早年刺杀摄政王载沣,出狱后追随孙中山,演讲动辄万人空巷。孙中山称他“政学两界兼备”,党内青年更视其为革命偶像。然而,南方政府面临的是真刀真枪的内战与财政危机,汪的强项却是文宣与人脉。这种错位埋下隐患。1926年3月,中山舰事件爆发,汪猜疑蒋介石借舰压迫自己,旋即提出辞职,第一任主席仅维持八个月。对老广市民而言,汪离开时那份意气消散得很快,留下的只是一纸公告与未竟的“国共合作”。 权力真空转瞬填补。1926年3月,湘军出身、写得一手“燕体”小楷的谭延闿被众推为第二任主席。表面看,这是均衡派系的临时权宜;深层看,蒋介石需要谭来打通湘系与中央的脉络,为北伐扫除后顾之忧。谭延闿性格圆融,善结人缘,“谭大人请吃饭”在长沙城几乎成了固定说法。但政治洪流里,圆滑并不等于安全。1927年3月,北伐军行至长江流域,军事、财政调度必须高度集中,蒋介石再一次提出“宁可请兄长休养,也要军令一元”,谭的主席生涯随即落幕。 1927年4月到9月,胡汉民成为第三任主席。胡是同盟会时期的骨干,论资排辈远在蒋、汪之上;他擅笔札、通佛学,被称为“南胡”。蒋介石北伐初期急需合法性,胡汉民的“元老光环”正好派上用场。遗憾的是,胡并没有实权,军费、编练、密电都握在蒋手中。胡私下常叹:“我不过是座客,权柄终归他人。”同年七月,蒋介石迫于党内压力宣布下野,宁汉合流时顺带废除了主席一职,胡的名字也随之淡出头版。 1928年2月,形势峰回路转。蒋介石在南京重掌国民党最高决策机关,同年5月誓师北平,“统一全国”成为官方主旋律。为了让大旗更加醒目,他修改《国民政府组织法》,恢复主席设置,并自任第四任主席。此举在当时颇有争议,汪、胡等派系心知肚明,蒋此后稳坐中央军、党、政三位一体的“同心圆”。从1928年至1931年,蒋介石几乎每天都在调度各省军政资源,主席职务与军委、行政院相互叠加,形成前所未有的集中。外界评论说,“委员长抬起手臂,长江以北都能听见肌肉收缩的声音。”但新的挑战正在逼近:中原大战余波、金融危机、东北局势,每一项都消耗这位主席的耐性。 1931年9月18日,日本关东军炮火撕开奉天上空,蒋介石面临“武力收回”还是“攘外必先安内”的两难。党内质疑声高涨,蒋遂提出“以党治国需党德望”,让林森接任第五任主席。林森出身同盟会,带兵却不恋兵,恰好符合“吉祥物”定位:党政象征而不掌军权。1932年初,南京城举行就职典礼,林森向全国广播:“夙夜匪懈,为国为民。”然而现场最忙的仍是蒋介石的机要秘书,调令、电报全部直达蒋的办公室。林森成为“站台型”主席的同时,也以温和姿态协调桂、粤、晋各地派系,多少减轻了中央内耗。不得不说,蒋虽然名义让位,却把军心、财税牢牢揽在手心。 1937年卢沟桥事变后,国民政府迁都重庆。林森依旧挂着主席头衔,发布训政时期的命令,授权蒋介石为总司令。但抗战局面日益艰苦,资源紧俏,主席的象征意义进一步被淡化。重庆街头的市民更关心米价与防空洞,很少有人讨论“林主席今天去哪儿”。有意思的是,林森在后方仍努力推动西迁高校建设,促成云南昆明、西康雅安等地校舍修建,算是非常时代中的一抹温和色彩。 1943年,林森病逝重庆。按照《约法》,“副主席”蒋介石自动代理主席职务。这一年,开罗会议召开,蒋以“中华民国最高领袖”身份与罗斯福、丘吉尔共商反法西斯战略,国民政府主席的称谓既存在又模糊:国际场合叫“Generalissimo”,内政公文依旧落款“国民政府主席”。事实上,随着宪政议程提上日程,主席制度已走向尾声,后续演变为1948年的总统制。 回顾1925到1943这五位主席的轨迹,表面是职位更迭,背后却是国民党内部军权、财权与党权的反复拉锯。汪精卫与蒋介石的师兄弟情谊,在枪炮与政略前迅速瓦解;谭延闿、胡汉民的元老身份,也难敌“枪杆子里出权力”的硬逻辑;林森的温良与低调,侧面说明国民政府已进入“权力符号化”阶段。值得一提的是,五任主席中只有蒋介石真正掌握绝对武装,这一现实把其他人的“象征性”凸显得格外明显。 当年报童的吆喝声早已散入风中,国民政府主席这一头衔却留下复杂启示:没有牢固的军事与财政支撑,所谓“中央元首”只能是一张易碎的纸牌。

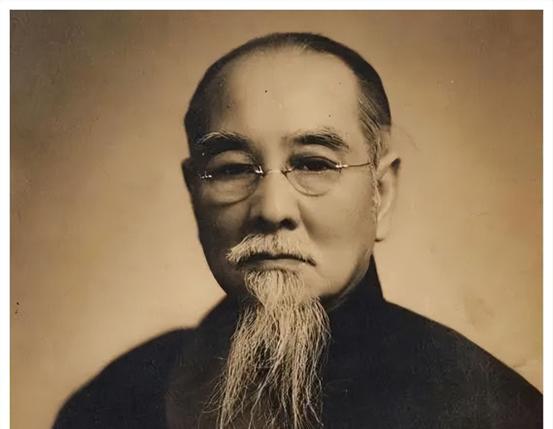

评论列表