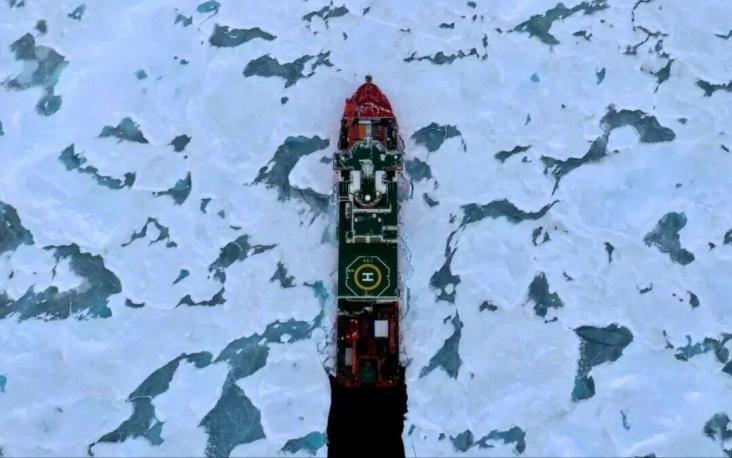

中国4艘科考船抵达阿拉斯加以北,美国这下紧张了 据香港媒体报道,不久前,中国派遣四艘科考船现身美国阿拉斯加以北的北极海面,完成了全球首次载人潜水器和无人潜水器极地水下协同作业。同时,这也是中国首次在北极极地冰区进行载人深潜。 这次正常的公海科考活动引发了美国的高度关注,虽然科考行动上个月就圆满结束,但美国直到现在都在高度关注此事件,紧张姿态显现无疑。 说白了,美国对中国科考船在阿拉斯加以北开展活动的紧张,本质上是霸权思维在极地领域的延伸。 中国派遣“雪龙2号”“极地号”“探索三号”“深海一号”四艘科考船在北极公海完成全球首次载人与无人潜水器协同作业,这完全是符合国际法的科学探索活动,可美国却表现得如临大敌,究其原因,无非是把北极当成了自家后花园,见不得其他国家正常参与极地治理。 先看看中国这次科考活动的性质。根据香港媒体报道,这次任务的核心是极地水下协同作业,这是中国首次在北极极地冰区进行载人深潜。 从科学角度来说,这是极具价值的探索——北极冰层融化是全球气候变化的重要指示器,冰下海洋生态系统、水文环境的变化直接关系到全球气候模型的准确性。中国作为负责任的大国,参与这类科考既是履行国际义务,也是为人类应对气候变化贡献数据支持。 就像“雪龙2号”在2025年5月完成的南极考察任务那样,那次联合了英、美、澳等8个国家的科学家,采集了5000余份各类样品,深化了对南极秋季生态系统的认知。 这次北极科考必然也延续了国际合作的惯例,成果会共享给全球科研界,这种纯粹的科学行为,怎么看都和“威胁”沾不上边。 从法律层面讲,《联合国海洋法公约》明确规定了公海自由原则,其中就包括科学研究自由。中国是公约缔约国,在北极公海开展科考活动完全符合国际法准则。 阿拉斯加以北的北极海面大部分属于公海,美国虽然是北极周边国家,但无权对其他国家在公海的合法科考活动指手画脚。 美国自己每年都在北极开展大量科考和军事活动,2025年8月还联合英国、丹麦在阿拉斯加举行了“北极边缘”军演,演习内容包括“开辟战场”“追踪巡航导弹”,这种明显带有军事对抗性质的行动却被美其名曰“保卫国家利益”。 反观中国的纯科考活动,美国却横加指责,这双重标准未免也太明显了。 美国之所以这么紧张,深层原因还是地缘政治的算计。随着北极冰层加速融化,北极航道的开通可能性越来越大,这条航道一旦贯通,将大幅缩短亚欧之间的航运距离,战略价值和经济价值都不可估量。 同时,北极地区还蕴藏着丰富的油气、矿产资源,各国都在积极布局。美国近年来不断更新北极战略,把北极视为“大国竞争的前沿阵地”,在阿拉斯加部署了大量军事力量,试图主导北极事务。 中国科考能力的提升,让美国觉得自己的传统势力范围受到了挑战,哪怕中国只是在做科学研究,也被他们解读成“扩张势力”的信号。这种零和博弈的思维,让美国对任何新兴力量在北极的出现都充满警惕。 他们把中国的科考船当成“威胁”,不过是为自己的军事扩张找借口罢了。 回顾中国的极地考察历程,从南极到北极,每一步都走得踏实且开放。“雪龙2号”在南极的考察联合了多国科学家,成果共享给国际社会;这次北极科考虽然是首次在冰区载人深潜,但必然也会遵循同样的国际合作模式。 中国从来没有想过要在北极搞“势力范围”,而是希望通过科学合作,为北极的保护和可持续发展贡献力量。毕竟,北极的气候变化是全人类共同面临的挑战,需要各国携手应对,而不是搞阵营对抗。 美国直到现在还在高度关注上个月就结束的科考活动,这种过度反应恰恰暴露了他们对北极主导权的焦虑。 说白了,北极不是美国的“后花园”,更不是“军事竞赛场”,而是全人类共同的财富。中国的科考船不会因为美国的紧张就停止探索,因为科学无国界,应对气候变化的责任也无国界。 美国与其在这里杞人忧天,不如放下霸权思维,和中国以及其他国家一道,在北极开展真正有意义的科学合作,这才是对人类未来负责的态度。