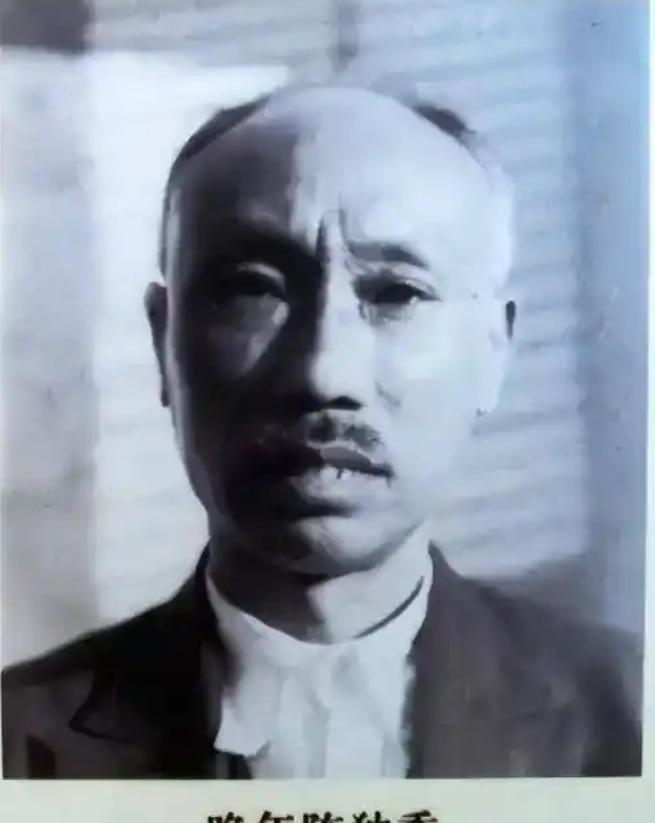

如果你以为陈独秀晚年还能“风光余生”,那可真是想多了。事实上,他的最后四年就困在重庆江津的石墙院,一生的辉煌落幕于山中的清贫。 陈独秀最后四年哪有什么“风光余生”,简直是把苦日子过到了底,就困在重庆江津鹤山坪那个叫石墙院的破院子里,吃了上顿没下顿,全靠朋友接济着活,可这人的骨头硬得像块石头,再穷再难,也从没向权势低过头。 1938年他从重庆搬到江津,本来是躲日军轰炸,想找个安静地方养病,折腾了三次住处,最后才住进石墙院。 这院子看着是过去的大庄园,白墙黑瓦的,其实早破败得不成样子,杨家后人没力气打理,到处是灰尘。地方偏得很,当地民谣都说“鹤山名不著,地僻人罕寻”,除了门口一棵几百年的黄桷树,连个热闹去处都没有。 陈独秀血压高得厉害,就图这儿安静,可夏天屋里跟蒸笼似的,瓦片晒得烫人,夜里都没法睡,还是朋友邓蟾秋叔侄帮忙,才偶尔能去黑石山避避暑。 他那日子穷得真叫揪心,根本不是过去当新文化运动旗手、建党领袖时的样子,家里连买米的钱都经常没有,全靠安庆老乡邓仲纯时不时接济,北大同学会也偶尔送点碎银子过来。 妻子潘兰珍没办法,只能把朋友送的灰鼠皮袍拿去当铺当掉换钱,连自己的戒指耳环都当光了,就为了换点柴米油盐。 陈独秀自己也得干活,在院子角落种点瓜果葱蒜,跟潘兰珍一起担水浇园,才算能吃上口新鲜菜。 乡民们常在黄桷树下跟他聊天,听他一口安徽口音,说些文绉绉的话,谁能想到这老头是当年叱咤风云的人物,连吃饭都得靠人帮衬。 可再穷,他的腰杆也没弯过,蒋介石早就盯着他,知道他名声大,1939年特意派胡宗南和戴笠带着茅台酒上门,想拉他反共,还许了好处,结果吃了闭门羹。后来又让朱家骅送5000元支票,他原封不动退了回去,说自己再穷也不花这钱。 之前国民党还邀他当劳动部长,他气得直骂:“蒋介石杀了我许多同志,还杀了我两个儿子,我和他有不共戴天之仇,怎么可能替他做事!” 最让人佩服的是写书稿那事儿。 他晚年想编本《小学识字教本》,出版社预付了2万元稿费,这在当时可是笔巨款,够他过好几年安稳日子。 可送审时,教育部长陈立夫非要让他改书名,改成“中国文字基本形义”,不然就不出版。陈独秀梗着脖子说一个字都不能动,家里都快断粮了,潘兰珍劝他动一动那笔钱,他却说这钱碰不得,硬是又把皮袍当了换米。 直到去世,那2万元一分没动,全退给了编译馆。为了感谢房主让他住,他还帮着校正房主先祖的文稿,没收一分钱,全凭心意。 其实早在出狱时,他这硬脾气就显出来了,1937年监狱遭轰炸,国民党说写份悔过书就能保释,他当场就怒了:“我宁愿炸死在牢里,也没什么过可悔!”非要无条件出狱,最后还是胡适这些人联名保释才出来。 到了江津,还有人劝他出国避避,说能给安排好住处和钱,他也谢绝了,就守在石墙院,一边养病一边写东西,哪怕环境差得要命。 1942年春天,他血压又犯了,舍不得请医生,就用蚕豆花泡水喝,结果泡久了发酵中毒,昏迷过去。等邓仲纯这些朋友赶过来,早就来不及了。 5月27号晚上,就在石墙院那间闷热的屋子里,他悄没声地走了,才63岁,死的时候,身边除了几本没写完的书稿,连件像样的衣服都没有,还是朋友凑钱给他办的后事。 想想真是唏嘘,早年领导新文化运动,喊出“德先生赛先生”,后来又是建党的主要人物,一辈子五次被捕,遭了多少罪。 到了最后四年,困在山里过着要饭似的日子,可骨头从来没软过,国民党给的官、送的钱,只要沾着条件,他碰都不碰;书稿改个名字就能有钱,他偏不低头。这哪是穷酸,这是真有骨气。 别再想什么风光余生了,陈独秀最后那几年,是把清贫过到了极致,也把骨气硬到了极致。穷得靠施舍活着,却比谁都有尊严,这样的人,就算困在破院子里,也比那些趋炎附势的人站得直。他这一辈子,辉煌过,落魄过,可从没丢过骨子里的硬气,这才是最让人佩服的地方。