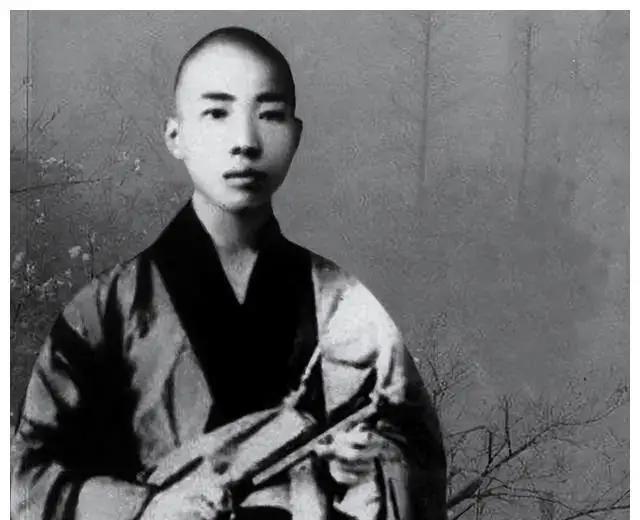

他是中国近代作家、诗人和翻译家,但却是餐桌上的拼命三郎,最后竟把自己给吃死了...... 在民国初年的上海街头,总有个身影让人看不懂,他穿着一件洗得发白的袈裟,本该是晨钟暮鼓的佛门中人,却在茶馆里高谈着拜伦的诗歌,为革命的消息激动不已,一生都在红尘与佛门间来回拉扯。 他就是苏曼殊,而他身上的那件袈裟,从来就不是信仰的答案,反倒成了他挣扎一生的舞台。 这件僧袍,首先是他逃离现实的庇护所,苏曼殊的出生就是个不光彩的秘密,身为广东富商的父亲,与妻子的妹妹私通生下了他。 这个身份让他从小就被家族视为耻辱,6岁那年被接到苏家,等待他的不是亲情,而是无尽的排挤和刁难,甚至祖母的虐待。 命运的谷底在12岁那年到来,他患上重病,家人却嫌弃地将他扔进柴房,打算让他自生自灭。 是佛门给了他一条生路,被一位老和尚救下后,寺院成了他隔绝外界所有恶意的唯一屏障。 所以,他第一次穿上袈裟,不是为了顿悟,纯粹是为了活下去,为了给自己满是伤痕的童年找一件“避难衣”。 可袈裟也是一副囚笼,根本锁不住他身体里蓬勃的欲望,清规戒律对他而言,就像一件永远穿不合身的束缚衣。 他最无法克制的,就是对甜食近乎疯狂的痴迷,糖,是他用来麻痹精神痛苦的药。 为了那一口甜,他竟能狠心敲掉自己的金牙去换,这种刻在骨子里的欲望,让他根本无法成为一个合格的僧人。 情欲与理想同样是他挣不脱的枷锁,革命浪潮一来,朋友几句热血沸腾的话,就足以让他脱下僧袍,重返红尘。 他甚至穿着袈裟出入青楼,将圣洁与放纵拧成一个矛盾的整体,这件袈裟困住了他的身体,却永远也困不住他那颗向往人间烟火的心。 当精神解脱无望,苏曼殊索性把内心的撕裂,活成了一种癫狂的艺术,那件袈裟,最终变成了他“疯僧”形象的戏服。 在旁人眼里,他是个疯子,顶着一头乱发在雨中狂奔,在寺庙里撕毁经书,甚至会在酒桌上突然掀翻桌子。 但正是这种疯癫,成了他才华的催化剂,那些无法排解的痛苦与挣扎,全部化作了他笔下凄美的意境。 他精通六国语言,翻译的《拜伦诗选》让无数青年痴迷,他的小说《断鸿零雁记》,更是把自己一生的伤痛写成了绝唱。 作为僧人,苏曼殊无疑是失败的,但作为艺术家,他的“疯”却成就了不朽。 1918年,年仅34岁的他因严重的胃病住院,医生严令他戒糖,可他到死也没能战胜自己的欲望,在病房里偷吃甜食,最终亲手加速了自己的死亡。 人们在他枕下和床底,发现了大量的糖纸,那件曾想用来庇护他的袈裟,最终也只是默默见证了他被欲望吞噬的全过程。 苏曼殊用尽一生在佛门与红尘的夹缝中徘徊,却两边都靠不了岸,这件褪色的僧袍下,包裹着一个永远在寻找归宿,却终究无处可依的孤独灵魂。