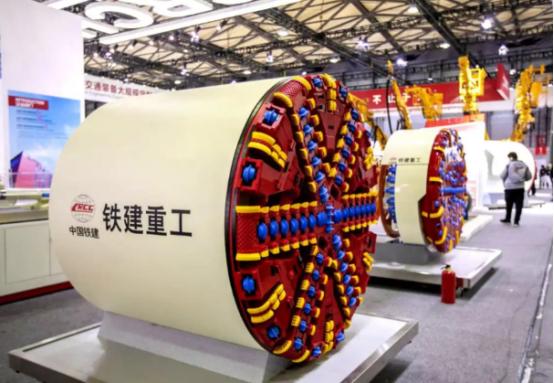

盾构机都是一次性的?完工后直接就地掩埋? 说盾构机是一次性的,其实有点冤枉,但大部分时候,这铁家伙干完活确实得埋在地下,不是心疼钱,是真没办法。 一台普通的盾构机直径 6 米的就值 5000 万,重上千吨,跟几层楼高的铁疙瘩似的,里面光零部件就超过一万件,核心的主驱动轴承能用 15000 小时,不少机器退役时这轴承才用了 12000 小时,按理说还能接着干活,可为啥非要埋了? 先得说说这铁疙瘩的体型惹的麻烦,合肥地铁 6 号线有台盾构机,总重 500 吨,掘进到洪岗路站时没法正常吊出来。 只能在隧道里解体,隧道里空间狭小得转不开身,连吊机都进不去,全靠三个 20 吨的电动葫芦和手拉葫芦一点点拆,最重的部件有 34 吨,光拆解就费了老鼻子劲。 要是碰上穿山隧道,连出发井和回收井都没有,总不能为了运一台机器再挖条几十米的斜井吧?那成本比机器本身还高,之前就有挖 10 公里标段的盾构机,直接挖斜路埋了更省事。 不光是重,这铁家伙还都是 “量体裁衣” 做的。盾构机分软土用的和硬岩用的,硬岩的又叫 TBM,隧道直径、地质不一样,机器就得跟着改。 贵阳修地铁 3 号线,喀斯特地貌全是溶洞,跟在 “豆腐渣里打洞” 似的,专门定制了 “黔进号”,刀盘上装了几十把滚刀,还改了刀具材质,这机器换个硬岩少的地方就没法用了。 早年秦岭隧道用的德国 TBM,直径 8.8 米,是专门为单线铁路造的,换个地铁隧道尺寸都对不上,更别说地质不一样了。就像量身定做的西装,换个人穿要么挤要么晃,根本不合身。 就算克服困难拆出来,经济账也算不过来。一台盾构机零部件两万多个,控制系统就有两千多个控制点,拆下来得一个个核对检修。再制造虽然能让机器复活,比如北京站到西站的盾构机就现场修过继续用,但这得看条件。 要是机器只挖了 10 公里,核心轴承还能用,但刀盘磨坏了,机身适配的地质又特殊,翻新得改参数、换部件,花几百万修完可能还是用不上几次。 现在国内一千多台盾构机里,三成都是报废闲置的,不是不能修,是修了没用在对的地方。而且运输也是个大问题,超宽超高的部件得申请特种运输,一趟运费就得几十万,还不一定有合适的路线。 还有些时候是实在没办法,遇上复杂地质,盾构机可能直接卡在地底下。钻挖式隧道最怕这个,溶洞、暗河一冒出来,机器要么被吞住,要么得改路线,只能放弃在地下。 之前有工程遇上 98.6% 的全断面硬岩,刀具磨得飞快,机器掘进完已经伤痕累累,拆出来也只剩一堆废铁,不如直接埋了省事儿。再说这铁疙瘩主要是钢材,埋在地下也不会污染环境,反而能当隧道的临时支撑,也算物尽其用。 当然也不是所有盾构机都逃不过被埋的命。要是工程有专门的回收井,或者标段长、机器状态好,就会拆出来再利用。中铁装备的盾构机经常拆了发往新加坡、意大利,那些都是通用型号,稍微翻新就能用。 还有专门的再制造基地,修复一把刀具就能省几万,累计修过三千多把刀具呢。但这毕竟是少数情况,大部分时候施工条件、成本、适配性这三座大山拦着,只能选最省事的办法。 所以说埋盾构机不是败家,是实在没办法的选择。这铁疙瘩贵是真贵,核心部件能用也是真的,但架不住拆不动、运不走、用不上,算来算去还是埋在地下最划算。 现在技术进步了,再制造能让更多机器复活,可只要施工条件跟不上,那些完成使命的 “钢铁穿山甲”,还是得在地下安个家。