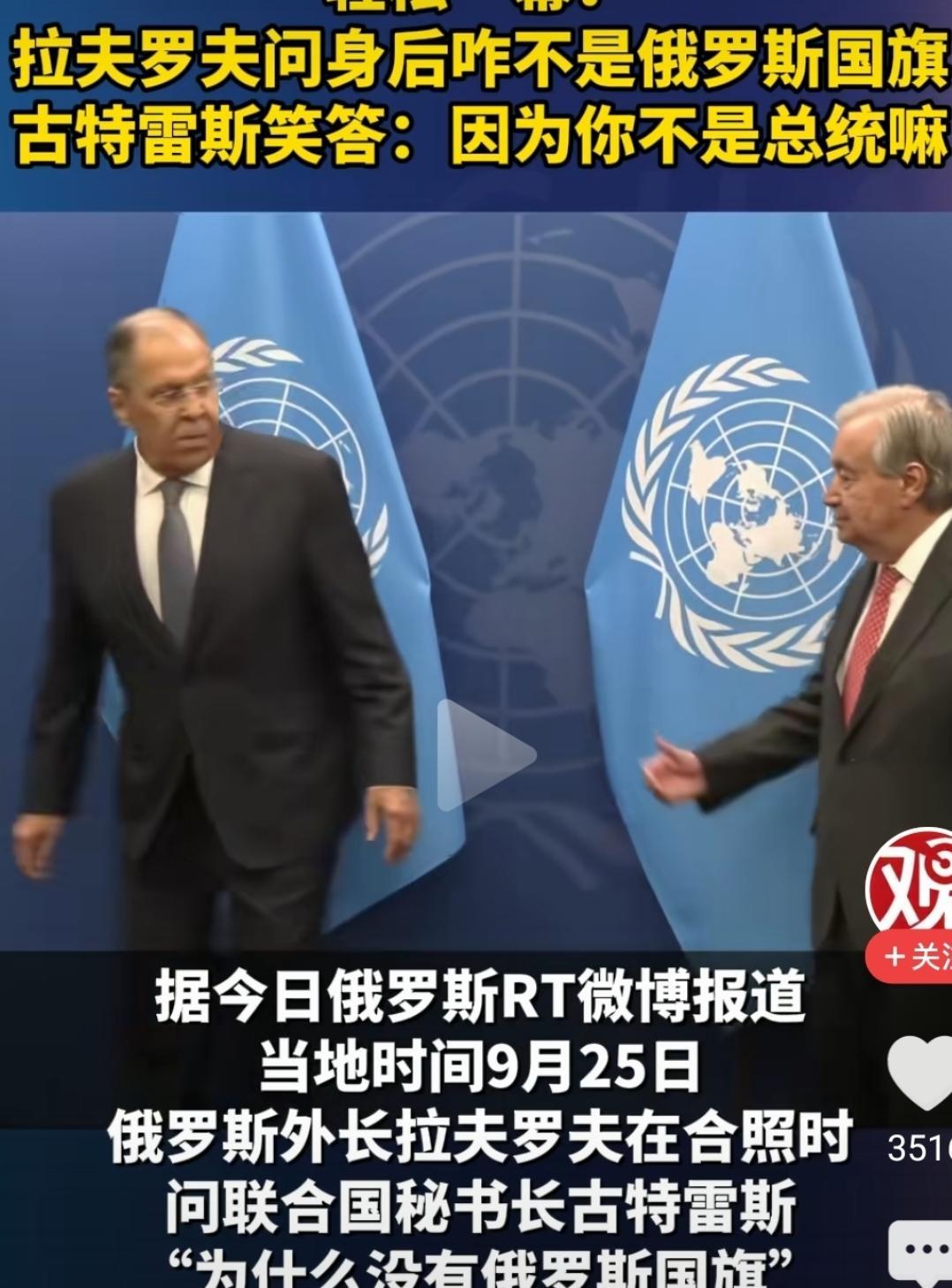

俄罗斯确实霸气,俄罗斯外交部长拉夫罗夫在联合国大会发言,拒绝了使用英语回答问题。拉夫罗夫表示,所有人都不要忘记,在联合国,俄语也是官方语言,与英语的地位是一样的。 这句话如同投入平静湖面的石子,激起的涟漪远超语言争议本身。在英语霸权根深蒂固的国际场合,拉夫罗夫的坚持不仅是对母语的捍卫,更暴露出大国博弈的新战场:语言权正在成为21世纪国际话语权的核心筹码。 英语凭借美国的经济科技优势,逐渐挤压其他语言空间,2024年联合国文件翻译量中,英语占比62%,俄语仅6%。 拉夫罗夫的强硬态度有历史渊源。1945年斯大林坚持将俄语纳入联合国创始语言,正是看中其辐射东欧的纽带作用。 2014年克里米亚事件后,俄罗斯将驻外使领馆的俄语培训经费提高40%,在叙利亚的塔尔图斯基地甚至用俄语开设儿童学校。这种系统性语言输出,与美军在海外基地推广美式英语形成镜像。 联合国会场的语言权争夺充满策略性。2023年安理会关于巴以冲突的紧急会议中,美方代表三次以“翻译延迟”打断俄方发言,迫使俄方改用英语。 拉夫罗夫此次反制,实则是延续俄罗斯外交传统:2007年普京在慕尼黑安全会议用俄语痛批美国单边主义,2015年叙利亚和谈时坚持用俄语宣读立场文件。这种“语言主权”策略,既是对西方话语霸权的抵制,也是在非西方阵营中强化认同。 但挑战同样明显。2025年联合国改革讨论会上,英法代表提议将英语作为“工作语言中的优先语言”,遭俄中等国联合反对。 数据显示,非英语国家在安理会发言时长较十年前减少23%,而俄语文件的平均处理时间比英语多48小时。 这种隐性歧视迫使俄罗斯另辟蹊径,2024年金砖峰会通过决议,所有文件必须同步制作俄语版,这直接冲击了英语的“默认特权”。 语言权争夺本质是文明影响力的角力。法国设立法语国家组织守护文化阵地,西班牙通过塞万提斯学院全球布局,中国“孔子学院”覆盖180国,而俄罗斯则依托俄罗斯科教合作署,在70国建立俄语中心。 这些机构不仅是语言教学场所,更是地缘政治的神经末梢,哈萨克斯坦30%人口以俄语为母语,白俄罗斯仍将俄语作为官方语言,这些“俄语飞地”构成俄罗斯软实力的战略支点。 但西方对语言平等存在双重标准。2024年欧盟峰会,马克龙全程法语发言被赞“文化自信”,而拉夫罗夫用俄语回应则遭批“破坏沟通”。 这种矛盾在乌克兰危机中尤为尖锐:基辅政权立法削弱俄语地位,俄罗斯则通过能源合同绑定摩尔多瓦、哈萨克斯坦的俄语使用。当语言成为制裁工具,联合国多语言原则就显得苍白无力。 拉夫罗夫的坚持折射出国际秩序的深层变革。当金砖国家扩容至42个成员,当东盟连续十年经济增长领跑全球,单一语言霸权已无法适应多极格局。 2025年非洲联盟峰会通过决议,要求所有国际组织必须提供斯瓦希里语服务;印度推动印地语成为联合国候选语言,这些动作都在挑战英语的垄断地位。 俄罗斯的策略值得借鉴:将语言权与地缘利益深度绑定。在叙利亚,俄军基地配备俄语民事服务团队;在非洲,俄企投资时强制要求员工学习基础俄语。 在拉美,俄罗斯用俄语直播航天发射吸引新兴国家青年。这种“语言+利益”的捆绑模式,正在构建不同于西方的话语体系。 但实现真正的多语言平等,需要突破三大障碍:打破英语科技霸权(如编程语言仍以英语为主导)、改革国际组织语言预算分配(目前俄语翻译经费不足英语的1/5)、遏制算法推荐的文化偏见。 拉夫罗夫在联大的发言,恰似投向平静海面的深水炸弹。当俄罗斯用语言权捍卫地缘利益时,中国正在“一带一路”项目中推行中英双语并行,既保障商业效率又促进文化共鸣。 这种“战略柔性”或许比强硬对抗更具穿透力,毕竟,语言不仅是交流工具,更是文明存续的基因密码。 今天的国际舞台,语言已不仅是沟通工具,更是大国博弈的暗武器。在这场没有硝烟的战争中,谁能守护语言的多样性,谁就能为人类文明保留更多可能性。毕竟,一个用单一语言统治的世界,注定是单调而脆弱的。