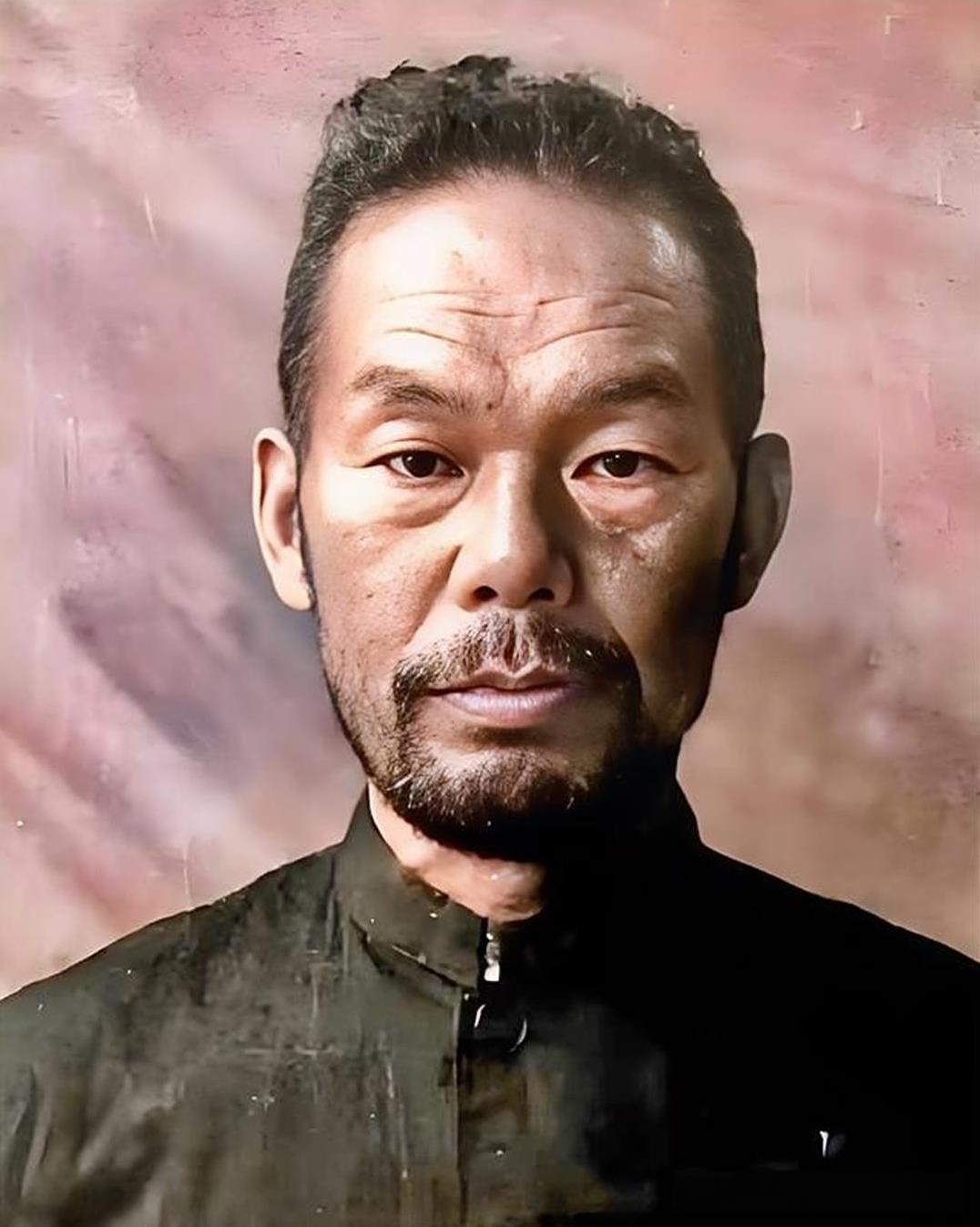

李聚奎正在301医院养病,却无意间听到两个护士的谈话,第2天,他去了西区病房,急忙走到一个老者身边:“彭老总,你还好不?” 1973年春,北京西北郊的301医院,一栋封闭的病房楼外,岗哨森严,进出受限。李聚奎,那时已年近七旬,刚因旧疾复发住进这所军队高级干部定点医院。 一天傍晚,他在病房走廊尽头的窗边散步,听见两名年轻护士小声交谈,说到“西区病房那位老首长”,语气中带着几分惊讶与惋惜。 “穿着旧军装,眼神很深,背有点弯,听说是从外地秘密转来的,警卫看得特别紧。”护士说着,声音渐低,转角处的灯光映着她不安的神情。 李聚奎没有插话,但心里猛地一震。他立刻想到一个人——彭德怀。 第二天清晨,他刻意提前起床,穿上旧军装,打着晨练的旗号,绕过主楼,慢慢向西区病房走去。 那一刻,他的心跳得很快,不是因为身体虚弱,而是因为他知道,若真是彭德怀,他必须见一面,即便只是看上一眼。 果然,西区病房门前站着两个警卫,见他靠近,立刻拦住去路。李聚奎沉声说道:“我是李聚奎,我想见一个人。”短暂沉默后,警卫低声说了句:“只许五分钟。” 他推门而入,病房内光线昏暗,一位瘦削的老人正靠在床头,翻着一本泛黄的书。听见声响,那人抬起头,眼神一凝,随即嘴角微动,像是想笑,却没笑出来。 李聚奎快步走近,声音颤抖却坚定:“彭老总,你还好不?” 床上的彭德怀愣了一下,然后缓缓摇头,只说了一句:“你莫问。”语气里藏着太多复杂情绪,仿佛一切已无需多言。 话未说完,警卫进门,示意时间已到。李聚奎不舍地站起,临走前他轻声说:“我改天托人送点冰糖过来,润润喉。” 这就是他们的最后一次见面。 李聚奎确实托人送去了一包冰糖,但很快便被退回,只附了一张小纸条,寥寥两个字:“谢谢。”字迹略显潦草,却一看便知,是彭德怀的笔迹。 彭德怀于1974年11月29日去世,终年76岁。李聚奎在得知消息后,立即提出申请参加追悼会,但因“特殊身份”,未被批准。他最终在家中默哀三天,无言以对。 从1928年平江起义起,李聚奎与彭德怀的命运便紧紧相连。那年他是红五军的班长,彭德怀是军长。 一次会议上,雷振辉拔枪刺杀彭德怀,李聚奎不顾安危扑上去挡住了枪口,负伤倒地,从此两人结下了生死之交。 此后十数年间,长征的雪山草地、抗日战场的硝烟滚滚、朝鲜战场的冰雪严寒,这对将帅一路同行,相互扶持。 彭德怀为人刚正,李聚奎则更细腻沉稳,他们在性格上互补,也在战场上默契。然而1959年的庐山会议,使一切变了。 彭德怀因《万言书》被定为“反党集团头子”,从此遭受长达15年的政治打压。 李聚奎虽未公开发声,但在多次内部会议中,仍坚持称彭德怀“有功于党,有功于军队,有功于国家”。 在那个人人自危的年代,这样的言论无异于顶风而行。他知道分寸,却更懂得情义。 李聚奎自己也并非顺风顺水。1955年授衔时,他因全力参与石油工业建设,缺席军衔评定。 1958年补授军衔时,组织上建议他授予大将军衔,他却主动请求仅授“上将”。他说:“我只是做了我该做的事,军功是大家的,不必抬高个人。” 毛主席曾评价他:“没有他,新中国至少晚成立十年。”这是对他在能源战线多年奋斗的肯定,也是对他淡泊名利、不计个人得失的高度赞誉。 晚年时,他常在书房整理旧照片,其中一张是他与彭德怀在朝鲜战场上合影。每次看到这张照片,他都要停顿片刻,轻轻一叹:“那时的老总,精神头足着呢。” 他也常提起那次301医院的短暂会面,遗憾终究未能再多见一面。他说:“要是当初多说两句话,也许他心里会宽慰些。” 彭德怀在1974年病逝,彼时尚未平反,身边仅有几位值守的警卫和医护人员。直到1978年,中央为其彻底平反,恢复名誉,澄清历史。 李聚奎一直活到了1995年,享年89岁。直到生命的最后几年,他仍坚持每年向党史研究部门提供资料,力求还原彭德怀的真实形象。他说:“我们不能让历史忘记他。” 信息来源:《李聚奎》——中国共产党新闻

用户10xxx06

看到开国将帅大多支持彭老总,非常欣慰,非常感动!