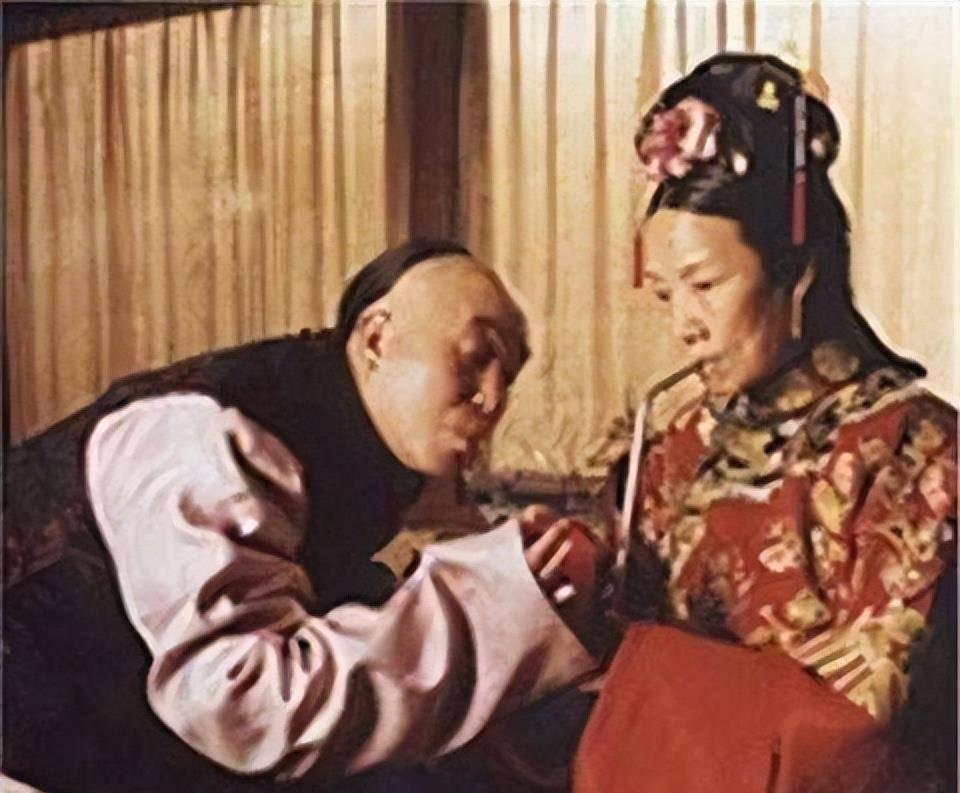

1903年,梁启超的家庭迎来一位特殊成员——17岁的王桂荃。这桩婚事由梁启超的原配夫人李蕙仙亲自安排,背后是当时社会对子嗣传承的重视。 梁启超虽接受了安排,却在圆房当晚对王桂荃提出苛刻条件:她永远不能拥有正式名分,将来所生子女也不得称其为母亲。 这个看似不近人情的要求,实则反映了梁启超作为维新派领袖在思想进步与传统观念间的挣扎。他公开倡导一夫一妻制,却不得不面对家族延续的现实压力。 王桂荃的早年经历颇为坎坷。她出生在四川一个贫苦农家,原名王来喜,幼年时父母双亡,后被继母多次转卖,最终成为李蕙仙娘家的丫鬟。 1891年随李蕙仙陪嫁至梁家。因聪明伶俐,她很快获得信任,负责管理家务甚至财务。梁启超为她改名“桂荃”,取“桂为乔木,荃是香草”之意,期待她成为家族中可靠的支持力量。 李蕙仙与梁启超婚后感情融洽,但子嗣问题逐渐显现。她婚后多年仅育有一女一子,且长子梁思成体质孱弱。 在传统观念影响下,为保障家族香火兴旺,李蕙仙主动提议让梁启超纳王桂荃为侧室。这对梁启超而言是个艰难抉择,因他曾与谭嗣同等维新同仁立约反对纳妾习俗。 最终,家庭现实需求压倒理想主张,但他坚持不给王桂荃正式名分,以维护公共形象。王桂荃成为梁启超事实上的伴侣后,陆续生下六个孩子。 加上李蕙仙所生的三名子女,她需要照料九个孩子的成长。尽管梁启超规定孩子们只能称她为“王姨”,但孩子们发自内心地唤她“娘”。她对所有子女一视同仁,甚至更细致地关爱李蕙仙的孩子。 有一次梁思成学业表现不佳,李蕙仙严厉责罚时,王桂荃毫不犹豫用身体护住孩子,事后却温和劝导他努力向学,从不厉声斥责。梁启超流亡日本时期,王桂荃展现出卓越的适应能力。 她迅速掌握日语,负责家庭对外联络事务。在操持家务之余,她主动学习文化知识,跟随孩子们读书识字,后来能独立阅读书报和处理文书。1924年李蕙仙因病去世,五年后梁启超也溘然长逝。 临终前,梁启超将九个孩子托付给王桂荃,她郑重承诺会好好抚养所有子女。梁启超离世后,家庭经济顿陷困境。 王桂荃变卖首饰与房产,租赁小院艰难维持生计。即便生活拮据,她始终坚持让子女接受良好教育。抗战爆发后,她出租大房屋,带着孩子们迁居后院小屋。 她常教导子女要刻苦读书,以父亲梁启超为榜样,即便功成名就仍每日勤学不辍。1941年,她不惜借贷筹措资金,送梁思礼和梁思懿出国深造。王桂荃的辛勤培育结出硕果。 她抚养的子女个个成才,其中梁思成、梁思永和梁思礼成为中国科学院院士,梁思忠担任国民革命军炮兵军官,梁思达成为经济学家,梁思懿投身社会活动,梁思宁参加新四军革命事业。 梁家“一门三院士,九子皆才俊”的佳话,在现代中国家庭史上堪称典范。当得知三位子女同时当选学部委员时,王桂荃正在厨房劳作,听到消息后不禁热泪盈眶。 这是孩子们第一次当面称呼她“娘”,她已等待了五十二年。