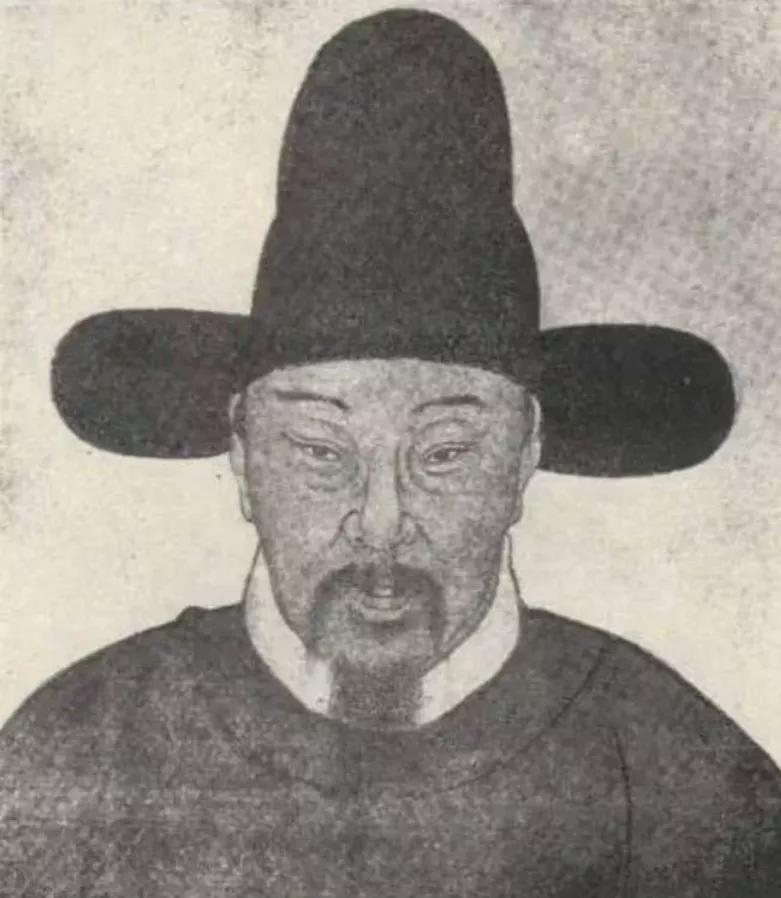

1374年,39岁才子高启被朱元璋赐以腰斩,朱元璋亲到现场。刑场上,高启声嘶力竭道:“我一生自比天上仙官,死有何惧!是非功过,自有后人论断。”临死前,更是手沾鲜血,在地上连写3个“惨”字。 高启是江苏苏州人,出身农家,早年家境清寒,但才华横溢,年少成名。他的诗文清新俊逸,风格自成一家,是“吴中四才子”之首,与杨基、张羽、徐贲齐名。 他本可以凭借这份文学造诣,安安稳稳地做个文人,写点诗,教点书,过上不惊不扰的日子。 但偏偏,他活在元末明初这个政权更替的大时代里,这就意味着,每一个举动都可能被戴上政治的帽子。 高启原本对元朝并无特别忠诚,反而在元末战乱中积极参与地方事务,也曾为明军献策,按理说与新政权并无根本矛盾。 朱元璋建国后,也确实器重他,曾屡次召见,甚至有意让他参与新朝的文化建设。然而,高启并不买账,或者说,他并不愿意完全臣服于新政权的意识形态框架之下。 他自视甚高,言语不加修饰,尤其是在诗文中多次表达对元代文人、旧制度的惋惜和尊重,这在建立初期的明朝看来,是一种危险的“思想污染”。 更关键的是,高启在《大明太祖皇帝实录》初稿中写的一段文字,被朱元璋认为“不敬”。 朱元璋出身贫寒,深知自己在士人群体中本就缺少认同感,更何况一个出身农家的读书人,还敢在国史里不加粉饰地描写“龙兴之路”,这不能不让朱元璋感到不安。 再加上,高启与朝中多位官员交往甚密,其中不乏曾在元末反对朱元璋的旧人,这种社交圈在那个“宁可错杀三千,不可放过一个”的高压氛围下,简直就是自掘坟墓。 朱元璋对高启的文学才华虽有欣赏,但对他骨子里的“文人傲气”极度不满。尤其是高启那种“不合时宜”的清高态度,在一个强调绝对忠诚和意识统一的政权面前,简直就是一颗随时可能爆炸的火药桶。 而高启自己,也的确不懂得避讳。他在《咏史》《怀古》一类诗作中,频繁暗示对明初政策的不满,甚至借古讽今,这种文风在私人圈子可能被视为风骨,但在朱元璋眼中,就是“阳奉阴违”。 更严重的是,他在给友人写信时多次提及对新政权“文狱”的担忧,这些私信被举报后,更加深了朱元璋的怀疑。 最终,一桩“参与谋逆”的罪名被加在了高启的头上,虽无确凿证据,但在那个时代,证据从来不是决定命运的关键。 这个事件之所以至今仍被反复提起,不只因为它的悲剧性,更因为它揭示了一个问题:在政权更替的大变局中,文人到底该如何自处? 高启的才华无人否认,但他的悲剧在于,他试图用诗人的方式去谈历史、评人物,却忽视了政治的底线。 他没有像宋濂那样懂得“适可而止”,也没有像刘基那样擅于自保。他选择了一条理想主义的路,却忽略了现实主义的规则。 今天回望,不必过度美化高启,也不必一味指责朱元璋。他们都活在一个风云激荡的时代,各自代表着不同的立场与选择。 素材来源:每天了解一位历史名人——高启 2022-10-20 15:41·五彩秦安