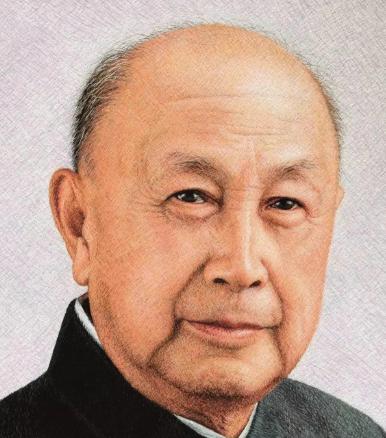

1956年,钱学森分到了一辆蓝色轿车,全北京只有2辆,可聂帅得知后却勃然大怒:赶紧换掉! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年的北京街头,一辆蓝色别克轿车格外引人注目,它是国家特批给钱学森的专车,外型流线,车漆鲜艳,在那个汽车稀少的年代几乎就是焦点,对普通人而言,这是一份待遇;可在国防领导人看来,这是一种潜在的危险,车辆的颜色和稀缺程度,意味着钱学森的行踪很容易被锁定,而他肩负的责任,远比一位科学家的个人安危要沉重得多,这辆车成为一个小小的插曲,却揭开了新中国在科学安全保护上的一系列故事。 钱学森的归国,本身就像一场较量,他早年学业出众,在上海交通大学打下根基,后赴美国深造,师从著名空气动力学专家冯·卡门,他的研究成果很快在火箭与喷气推进领域崭露头角,三十多岁便获得加州理工的教授职位,在二战后美国的航空航天体系里,他是名副其实的尖端人才,正因如此,美国官方将他严密看作战略资源,并在他提出回国时百般阻挠,甚至长期监控与限制自由,直到1955年,中美间通过外交途径交换人员,他才得以带着学识和满腔的热情回到祖国。 这位科学家的出现,对刚刚成立的新中国而言无疑是久旱逢甘霖,当时国家百废待兴,科研基础薄弱,在导弹与航天领域几乎一片空白,美国海军高层曾直言,一个钱学森抵得上数个师的战斗力,这句话虽然尖锐,却道出了他的关键地位,于是,保护好他,不仅是关乎个人,更关乎国家未来的一项战略。 聂荣臻对这一点有着极为清醒的认识,他是老一代革命家,经历过长期的战争和隐蔽斗争,对情报和安全有着丰富经验,当他看到钱学森乘坐的那辆蓝色轿车时,立刻意识到隐患,那种稀少又显眼的颜色,在北京只要出现,很容易被境外暗线追踪,一旦被人暗中观察,风险不可估量,因此,他坚决要求换成更为普通和低调的车辆,确保隐藏在茫茫车流中。 这并不仅是一时的谨慎,在冷战背景下,来自境外的渗透已不罕见,国内登记在册的特务和敌对分子人数庞大,钱学森这样从美国归来的专家,毫无疑问会成为他们的重点目标,正因如此,一整套防护体系迅速展开:用黑色轿车取代蓝色别克,随行安保改为便衣,出行路线不再固定,而是不断变换,以迷惑可能的跟踪者,中南海也出台规定,对外行程严格保密,不得接受社交与媒体邀请,这些措施看似苛刻,却为他营造了一道无形的安全屏障,后来发生过的事件印证了这种谨慎并非多余,某次出行时,警卫发现车辆的制动系统被做了手脚,所幸未造成严重后果,这类暗中的威胁让人清楚了解到聂荣臻的担忧确实有足够根据。 保护不仅停留在出行,钱学森的饮食也被纳入最严格的检验范围,科研机关设立了食品检测室,军医参与到每日的餐饮抽检中,确保任何进入他餐桌的食物都没有风险,甚至饮用水都要经过质量把关,这种细致入微的安排,在当时极为罕见,但确保了他能安心投入工作,除此之外,他的住所与工作地点也设有防护,按照不同历史时期的特殊形势,得到中央政府的特别保障,可以说,这些措施背后,都浸透了对一位科学大家的珍视。 聂荣臻的支持,还远不止于此,他深知钱学森的最重要使命是科研,而不是陷入复杂的行政事务,在研究院成立初期,由于机构众多、人员构成复杂,许多事务性工作很可能分散精力,聂荣臻明确提出,行政层面的琐碎由其他领导处理,钱学森则专注于技术,这样一来,科研领导与行政管理被合理分工,他得以集中全部心力在导弹与航天的核心突破上。 科研并非一帆风顺,导弹研制进入关键时期时,失败和挫折在所难免,第一次试射没有达到预期,这让钱学森承受巨大压力,然而,领导层给予的不是指责,而是坚定的信任,聂荣臻始终强调,由他全面负责技术方向,任何试验出现波折都属经验积累,不容因失败而否认探索的意义,这种包容使得科研团队敢于尝试和突破,也让钱学森能够在极度紧张的环境中保持冷静和前行的动力。 上世纪六十年代初,中国成功发射了东风系列导弹,逐渐走出了“仿制”到自主改进的道路,1960年11月,首次远程导弹试射命中目标,标志着中国具备了自己的导弹能力,接下来的二十年里,陆续形成多款型号,从中程到洲际,逐步具备战略威慑力,与此同时,“两弹一星”工程全面推进,1964年原子弹爆炸成功,1970年卫星发射成功,背后都离不开钱学森与团队的贡献,而聂荣臻则是协调资源、推动计划顺利进行的重要支撑,两人角色不同,却形成互补,一个动员全局,一个埋头科研,共同把中国的航天事业从几乎零起点推上新高度。 信息来源:澎湃新闻---【红色故事】1955年,钱学森分到一辆蓝色轿车,全北京就2辆,聂帅:赶紧换掉