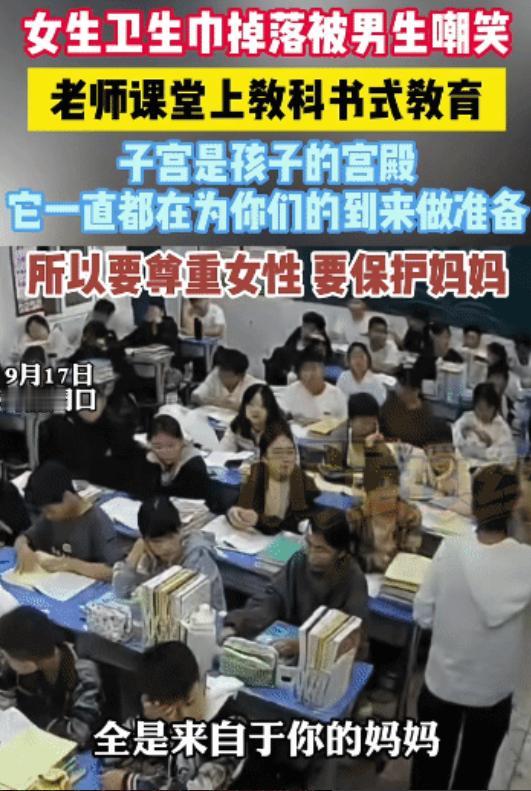

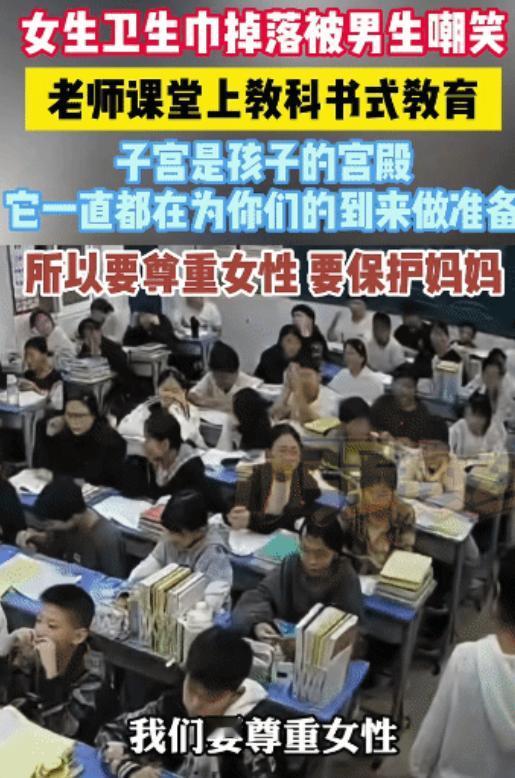

河南一七年级女生卫生巾不慎掉落,遭班上男生嘲笑,甚至还故意去踩踏,说太脏了,离远点之类的话!女生脸 “唰” 地红到脖子根,赶紧蹲下去捡,非常难受,她连回座位的勇气都没了。班主任知道后,第一时间批评了这些男生,并给学生上了一节“教科书级”的青春期教育课! 那位班主任的做法之所以被夸“教科书级”,根本不是讲得多华丽,而是戳中了最实在的痛点——青春期的孩子不懂生理知识不可怕,可怕的是把无知当玩笑,用嘲笑戳别人的痛处。这堂及时的课,捡起来的不只是一片卫生巾,更是给这群半大孩子补上了“尊重”这门必修课。 事 情发生在河南周口一所中学的七年级晚自习前,班里挺安静的,但是后排女生的书包里掉出来了一篇卫生巾。刚开始没人在意,几秒钟的寂静后,几个男生先憋不住了,有人小声嘀咕“好脏啊”,还有个男生故意伸脚在旁边踩了两下,嘴里还念叨“离远点,晦气”。这话一出来,周围的哄笑声立马起来了。 掉东西的女生脸“唰”地就红到了脖子根,头埋得低低的,赶紧蹲下去捡,手都在发抖,捡起来之后攥在手里,半天没敢抬头,连回座位的脚步都挪不动,眼泪在眼眶里打转。 正好班主任庞老师走进教室,一眼就看出不对劲了——女生站在那儿手足无措,男生们还在窃笑。她赶紧走过去问清楚情况,没等那些起哄的男生解释,先弯腰从女生手里接过那片卫生巾,用纸巾仔细包好放进垃圾桶,动作特别自然,就像捡起一支掉在地上的笔。 然后她转过身,对着全班同学说:“先别急着上课,今天咱们得聊聊刚才这事儿,这不是笑话,是件很严肃的事。” 庞老师后来自己说,学校里好多是农村孩子,还有不少留守儿童,爸妈平时很少跟他们讲这些生理知识,按正常课程,得到八年级生物课才会涉及。 可她觉得“择日不如撞日”,既然撞上了,就不能回避,她先问班里的女生:“是不是很多人第一次来月经的时候,都觉得不好意思,甚至偷偷藏起来?”有几个女生悄悄点了头。她又转向男生:“你们知道吗,这是每个健康女生都会经历的正常生理现象,就像咱们每天要吃饭喝水一样自然,怎么会是‘脏’的呢?” 她没讲那些晦涩的术语,就用大白话解释:“女生到了青春期,身体会发生变化,月经就是子宫内膜脱落的正常过程,卫生巾是用来保护自己的用品,跟男生用的纸巾、钢笔一样,都是生活必需品。” 说着她还举了个例子:“要是你们男生运动时不小心弄破了衣服,别人嘲笑你们‘没用’,你们会不会难受?现在你们这么说女生,她心里的滋味跟这一模一样。” 这话一说,刚才起哄的几个男生头都低下去了。 庞老师又接着说:“更重要的是尊重。别人的身体隐私、生活必需品,就算你不懂,也不能随便嘲笑、踩踏。这不是小题大做,是最基本的礼貌。要是以后你们的妈妈、姐姐遇到这种事被人笑话,你们愿意吗?” 教室里彻底安静了,有个刚才踩卫生巾的男生红着脸站起来,小声说了句“老师,我错了”,后来还专门找那个女生道了歉。 最让人暖心的是,庞老师特意走到那个掉卫生巾的女生身边,轻轻拍了拍她的肩膀:“这没什么可害羞的,说明你在健康成长,以后遇到这种事不用慌,谁要是笑话你,老师第一个不答应。”女生原本紧绷的肩膀一下子松了,后来慢慢抬起头,眼里的泪也干了,终于敢回座位了。 这事儿之所以被夸“教科书级”,就是因为庞老师没犯两个常见的错:既没劈头盖脸骂男生“没教养”,把事儿变成简单的批评;也没让女生“别往心里去”,回避问题的核心。她知道这些男生不是坏,就是懵懂无知,把“月经”当成了见不得人的秘密,才会跟着起哄。 而那个女生的羞愧,也不是因为掉了东西,是怕被当成“异类”。所以她用科普打破无知,用共情传递尊重,一下子就把尴尬的场面变成了教育的机会。 庞老师的课其实就是在打破一种“羞耻循环”,她用行动告诉女生:你的身体变化不可耻,你值得被尊重;又用道理告诉男生:不懂可以学,但嘲笑就是错的。后来班里再没人拿这种事开玩笑,有女生来月经不舒服,同桌的男生还会主动帮她打水、交作业。 有家长说,孩子回家后居然跟妈妈说“以后买卫生巾不用藏了,老师说这是正常用品”,这就说明这堂课真的走进孩子心里了。 说到底,青春期教育最忌讳的就是“躲着走”,生理知识、性别尊重这些事儿,你越回避,孩子越好奇,越容易用错误的方式去探索,最后变成无意的伤害。 庞老师的做法其实很简单:不回避、不指责、讲道理、传尊重。但就是这份“简单”,恰恰解决了最关键的问题。 这事儿也给所有家长和老师提了个醒:孩子的成长里,从来没有“没必要讲”的话题。一片小小的卫生巾,看似是件尴尬的小事,却藏着对身体的认知、对他人的尊重。能抓住这种瞬间,用温柔又坚定的方式给孩子补上这堂课,才是真正负责任的教育。 毕竟,教会孩子尊重他人的不同,比让他们多背几个单词、多做几道题,可能更重要。