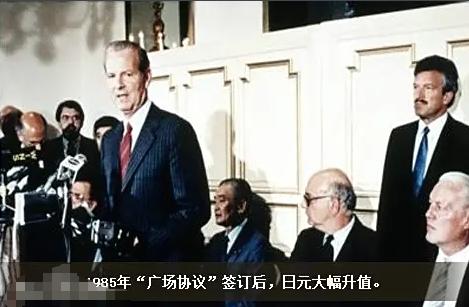

美国的最大贡献,就是成功压制了日本,让这个国家没能成为超级大国的霸主。从1968年开始,日本人口过亿,智囊团的计划是在2030年之前人口翻倍,变成超级大国,仅次于美国自己。可谁料美国从1979年便开始筹划打击日本。 二战结束后,日本靠着美国的扶持和自身的产业发力,经济一路往上冲,到了60年代的时候,已经成了全球数得着的经济体——汽车、电子这些产品,不仅在亚洲卖得火,还能飘洋过海抢占欧美市场,当时不少人都觉得“日本制造”快要赶上“美国制造”了。 也就是在1968年,日本人口突破了一亿。这个数字在当时可不是小事,要知道人口过亿意味着有充足的劳动力,也有庞大的国内市场,再加上已经起来的经济底子,日本的智囊团就开始琢磨更长远的计划了——他们觉得照着这个势头,要是能在2030年之前把人口翻一倍,再搭配着经济持续增长,说不定就能成为仅次于美国的超级大国,到时候在全球的话语权都能跟美国掰掰手腕。 可美国哪能容得下这样的情况?虽说战后美国一直把日本当“小弟”扶持,想让它在亚洲帮自己盯着苏联这些对手,但扶持归扶持,美国从来没打算让日本真的站起来跟自己平起平坐。 看着日本经济一年比一年猛,还敢琢磨“人口翻倍当超级大国”,美国心里早就敲起了警钟——要是真让日本这么发展下去,再过几十年,自己的全球霸主地位说不定就要被这个“小弟”动摇了。 所以从1979年开始,美国就悄悄筹划着怎么给日本“踩刹车”。一开始没明着来,先是从贸易上入手。那时候日本汽车在美国市场卖得特别好,大街上跑的日系车越来越多,美国本土的汽车厂都快扛不住了,工人失业的也越来越多。 美国就借着这个由头,说日本搞“不公平竞争”,要么加关税,要么逼着日本自己限制汽车出口量,还得乖乖买美国的农产品,光是这一步,就把日本汽车产业的海外利润削掉了一大块。 这还不算完,到了80年代,美国又联合其他几个发达国家,逼着日本签了《广场协议》。这协议一签,日元就得升值——以前1美元能换好几百日元,后来汇率一路变,日元越来越值钱。 看着好像是日本钱更“值钱”了,可实际上坑惨了日本企业:他们的产品卖到国外,价格一下子涨了不少,外国人买的就少了,出口生意直接凉了半截。不少日本企业没办法,只能把工厂搬到国外,国内的产业反而空心化了。 更要命的是,日元升值后,日本国内的钱没地方去,都涌进了房地产和股市,一下子吹起了巨大的泡沫——房价涨得离谱,一套房子的价格能买下好几个普通人一辈子的收入,股市也天天飘红,好像钱随便投进去就能赚。 可泡沫总有破的时候,没过几年,房价和股市一起崩盘,日本经济一下子就掉了下来,接下来就是“失去的十年”,甚至更久,经济停滞不前,连带着民生也受了影响。 这时候再看日本的人口计划,早就成了泡影。经济不行了,年轻人找工作难,就算找到了,工资也涨得慢,生活压力越来越大——要买房、要养老人,哪还有精力生孩子?日本的生育率一路往下掉,别说2030年人口翻倍了,后来连维持人口不减少都难,劳动力越来越缺,经济更是没了起色。 说到底,美国从1979年开始筹划的这一系列动作,就是不想让日本真的崛起成超级大国。它抓住了日本经济依赖出口、国内市场有限的弱点,先是从贸易上打压,再用汇率撬动经济泡沫,最后让日本陷入了长期的停滞。 这么一来,日本别说当仅次于美国的超级大国了,连维持自己的经济地位都得小心翼翼,彻底失去了挑战美国霸权的能力。 这就是美国为啥能成功压制日本的来龙去脉,说穿了,就是霸主不允许有第二个能威胁自己的力量出现。