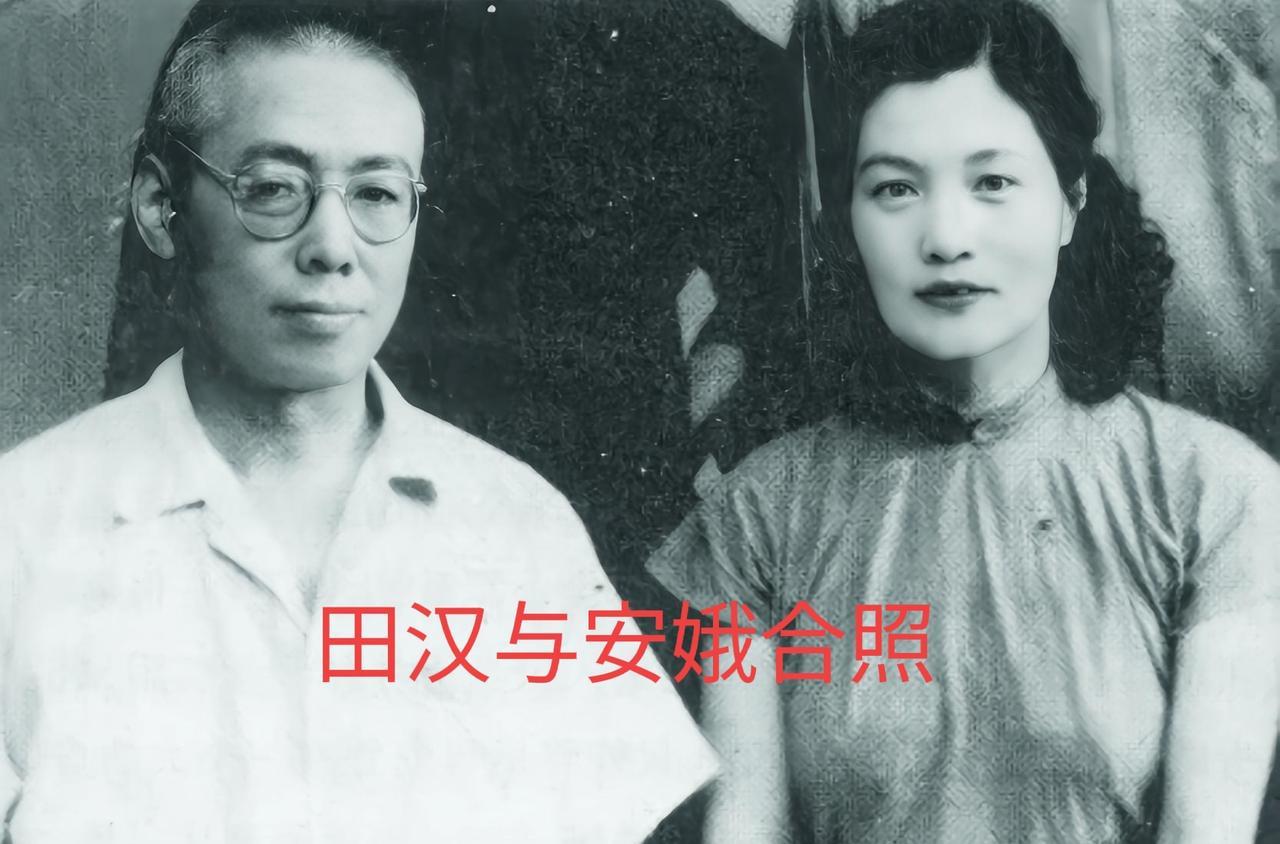

《阵地》中王丽坤饰演的是红色女特工安娥,很多人知道安娥是《国歌》的词作者田汉的妻子,却很少有人知道安娥同样是一位杰出的词作者,剧作家和优秀的情报人员,田汉正是在她的引领下加入的党组织。 大家耳熟能详的《卖报歌》就是安娥填的词。 “啦啦啦!啦啦啦! 我是卖报的小行家, 耐饥耐寒地满街跑, 吃不饱,睡不好, 痛苦的生活向谁告, 总有一天光明会来到。” 1933年,聂耳在与上海小报童交谈中产生了灵感,写出曲子后,请安娥填的词,一经演出,流传至今。 其实,安娥写过很多著名作品,比如,流传甚广的《渔光曲》:“云儿飘在海空,鱼儿藏在水中,早晨太阳里晒鱼网,迎面吹过来大海风……”1934年,电影《渔光曲》上映轰动时,安娥作词的同名电影主题曲也随之传唱全国,流传至今。 安娥,原名张式沅,安娥是她做地下工作时的化名之一。1905年,安娥出生河北石家庄一个书香门第。父亲是前清举人,曾留学日本,回国后在家乡办学,辛亥革命后任曾众议院议员、国会议员。在这样的家庭里,安娥接受了最初的文学和思想上的启蒙。 1923年,18岁的安娥考入北京国立美专西画系。在校期间,安娥积极参加学生运动,并于1925年底加入了中国共产党,其时,安娥只有20岁。 1926年7月,新婚不久的安娥,就随同第一任丈夫邓鹤皋到大连开展革命工作。邓鹤皋是受李大钊先生的派遣,到大连建立党组织,安娥则负责做妇女工作。安娥深入工厂,与工人打成一片,教工人识字、唱歌,给他们讲解革命道理。 后来,邓鹤皋被捕入狱,安娥收到消息,误以为丈夫已经牺牲。1927年1月,安娥被组织派到莫斯科中山大学学习,在那里,她同中共地下党员郑家康结为夫妻,开始在苏联国家保卫总局接受培训,由此,安娥开始了她的特工生涯。 学成归国的安娥接受组织安排,在国民党调查科驻上海“中央特派员”杨登瀛身边担任秘书。她将收集到的相关信息,交给特科,她的直接联系人就是陈赓。安娥参与营救了许多被捕的同志,在白色恐怖下的上海,为党做了大量工作。 安娥为了工作,可以变换各种身份,有时是衣着华贵的大人物秘书,有时是纱厂女工,有时又是文雅的女大学生…… 1929年,24岁的安娥,经朋友的介绍,在南国社同田汉相识。 南国社是田汉1927年冬创办的剧社。原来叫南国电影剧社,南国社的宗旨为“团结能与时代共痛痒之有为青年作艺术上之革命运动”。主要开展戏剧活动,培养戏剧人才,对话剧艺术的发展有很大影响。 南国社当时的社会影响力很大,中共文委正积极争取田汉加入左翼,安娥作为党与田汉的联系人之一,她主动热情地参与到各项艺术活动中去。1930年3月,田汉率南国社参加中国左翼作家联盟,这其中,安娥的努力功不可没。在工作中两人渐生情愫,但当时,田汉是有婚约在身的,只是他的未婚妻当时不在上海。后来,几经波折,许多年后,田汉和安娥才终于又走到了一起,这个故事太长,今天就不赘述了。 《阵地》中展现的是抗战时期,田汉与安娥在左翼文艺战线上共同战斗的一段故事。 在《阵地》中,王丽坤高质量地还原了安娥这位不平凡的女性的神韵,值得一看。