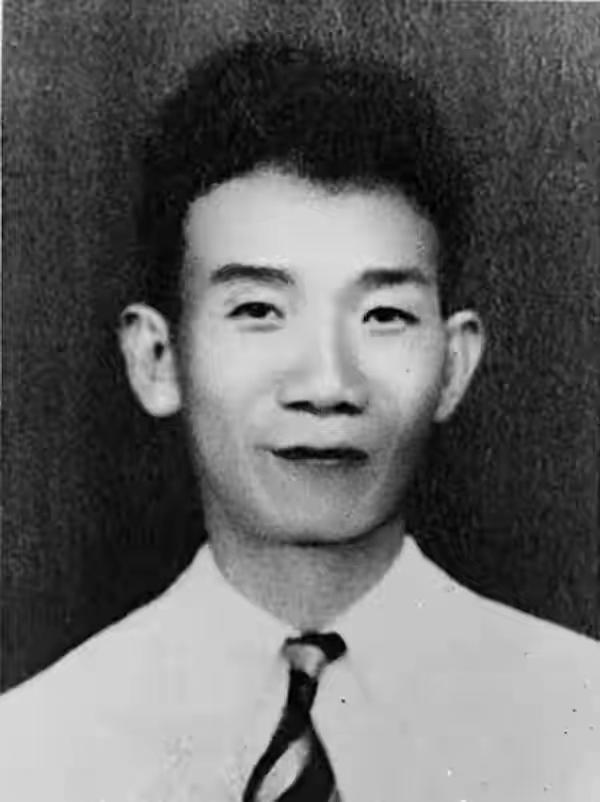

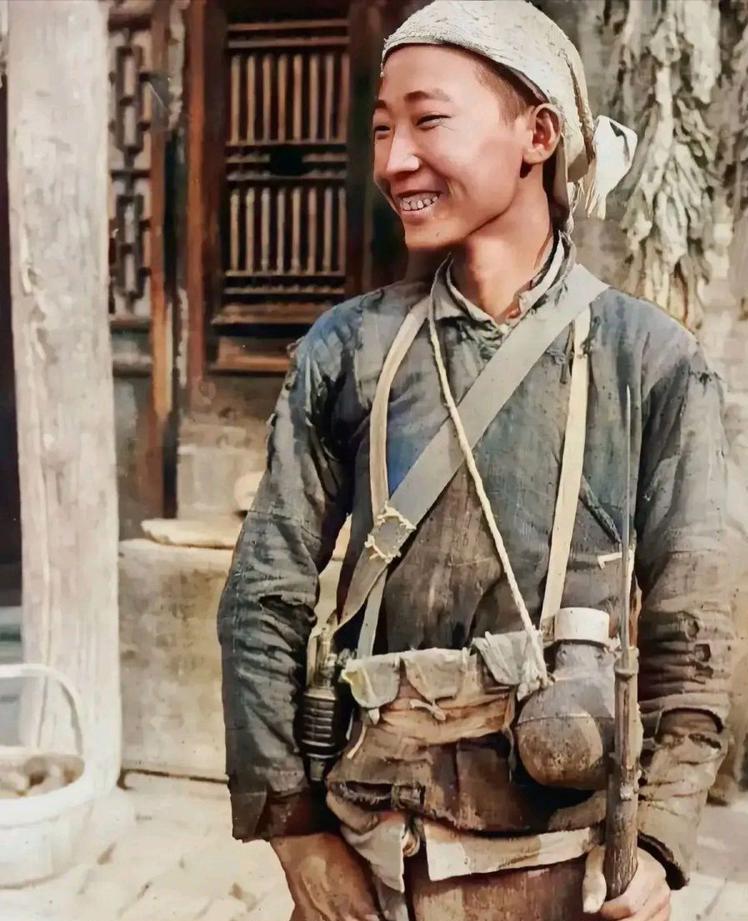

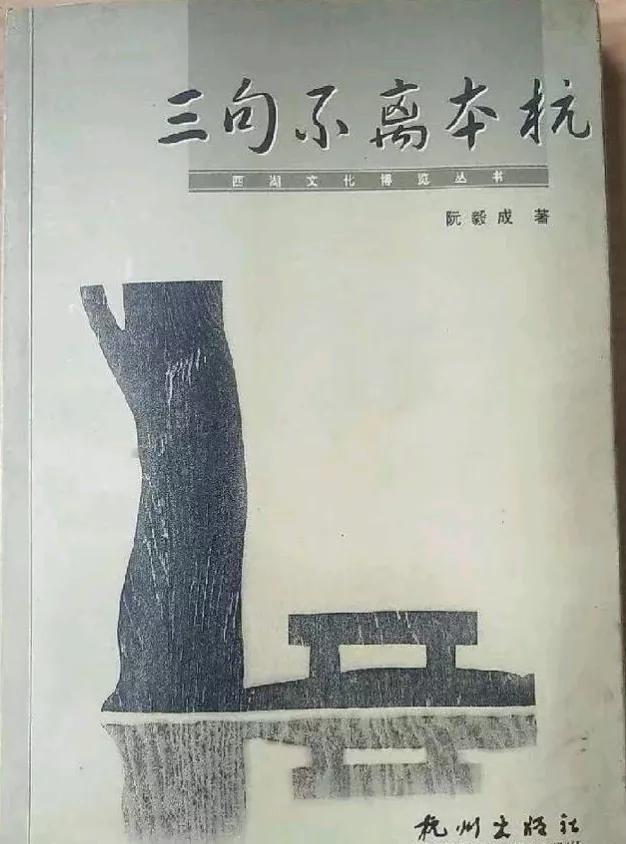

1949年,在苏门答腊的丛林里发现了一具中国男子的尸体,此人正是“以笔为枪”的爱国文人郁达夫,他是惨死在日军的屠刀下,连十个指甲都被拔掉…… 1949年的一个雨季,苏门答腊的丛林里弥漫着腐叶与湿泥的气息。 当地人无意中发现一具中国男子的尸骨,骨架残破,衣物早已腐烂。 经过辨认,人们才知道,那是失踪多年的郁达夫。 那个曾经让整个文坛震动的“疯子作家”,那个用笔直面枪口的文化斗士。 若往前追溯,他的人生并不是一开始就与烈士并肩。 青年时代的郁达夫才华横溢,21岁就凭《沉沦》轰动文坛,被鲁迅称作“新文学的扛鼎之人”。 可这样的天才,却一度在感情与酒杯中迷失。 他追求杭州美女王映霞,每日写信,满城传诵他的痴情,最终为此抛下苦等多年的发妻。 这样的风流并没有给他带来幸福,反而在后来的背叛与争吵中让他身心俱疲。 那时的郁达夫,也许自己都嫌弃自己,明明肩负才情,却被困在儿女情长,荒废了壮志。 但真正把他推上历史舞台的,是1931年那个让文坛血流成河的日子。 五位左联青年作家被秘密处决的消息传到杭州,郁达夫正与友人饮酒。 别人噤若寒蝉,他却砸碎酒杯,提笔在墙上写下七律《咏鲁仲连》。 诗里句句带血,直指黑暗的统治。朋友劝他闭嘴,他却吼道:“怕什么!要么看他们的子弹快,要么看我的笔硬!” 这一刻,他不再是那个情场失意的文人,而是拿文字当刀的斗士。 他甚至不满足于纸笔,把诗刻上了富春江的岩壁,大声呼喊,震得江上渔夫以为鬼神作祟。 鲁迅拍案叫好,称中国需要这样的“疯子”。 与此同时,军统的档案里,郁达夫的名字也被划上了红圈。 此后的岁月,他不再徘徊。 他投身抗战宣传,奔波在前线与报馆之间,用笔记录侵略者的罪行。 战火燃到南洋时,他漂泊到新加坡,领导华侨文人组织抗日。 再后来,新加坡失守,他被迫转往印尼,化名“赵廉”,经营一家小酒厂掩人耳目,暗中庇护抗日志士和难民。 为了营救更多人,他不得不在日本宪兵眼皮底下周旋,利用流利的日语身份,冒死拖延时间。 有人说,他至少救下了数百人。 然而这样的险行,终究埋下祸根。 1945年,日本已经宣布投降两个星期,可当地宪兵仍旧不肯放过他。 他们以“有事相商”为由将他骗出家门,那一夜,他没有再回来。 多年以后,日本战犯供认,郁达夫死于酷刑,可能连十个指甲都被拔掉。 他的遗骸被抛弃在丛林深处,直到四年后才被发现。 对日军来说,他是掌握太多罪证的人,必须彻底灭口。 纵观他的一生,郁达夫并非没有软弱与迷惘。 他曾沉溺于爱情,曾醉生梦死,也曾因逃避而四处漂泊。 但正因这些矛盾,他更像一个有血有肉的知识分子,而不是高高在上的偶像。 他可以在情感里跌倒,却在民族大义面前重新站起。 他可以在生活里潦倒,却愿意在生死关头挺直脊梁。 他的文字,是战书;他的生命,成了注脚。 今天再看这段经历,最震撼的并非他的才华,而是他在黑暗里选择了怎样的姿态。 有人选择苟且,成了附逆者,有人选择沉默,保全自己。 而郁达夫则把诗刻在石壁,把命留在丛林。 他用死亡告诉世人:真正的知识分子,不是只会写字的人,而是敢用文字和生命一起对抗压迫的人。 富春江的水仍在流,风依旧吹过严子陵钓台。 历史最终会抹去那些跪着活的人,却会永远记住那个宁愿疯、也要站着死的郁达夫。