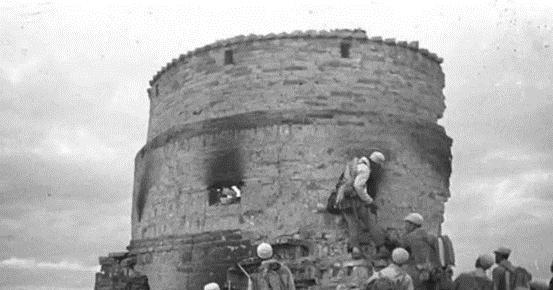

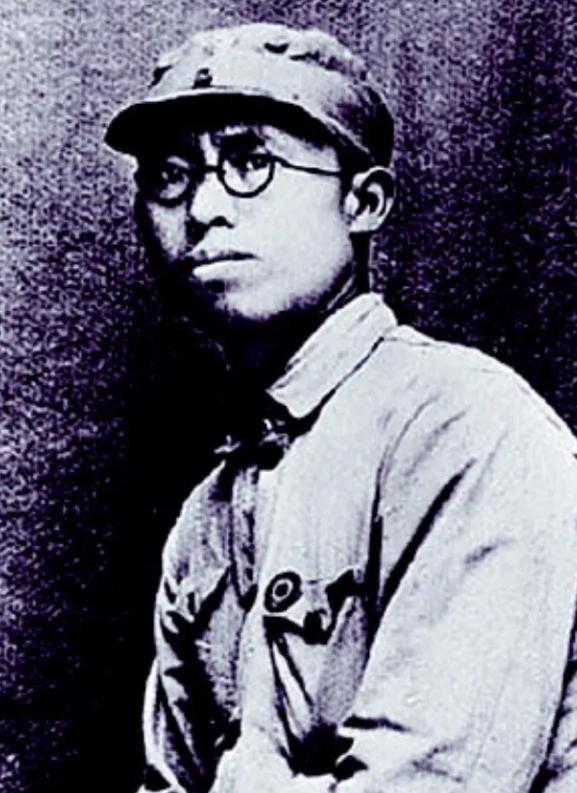

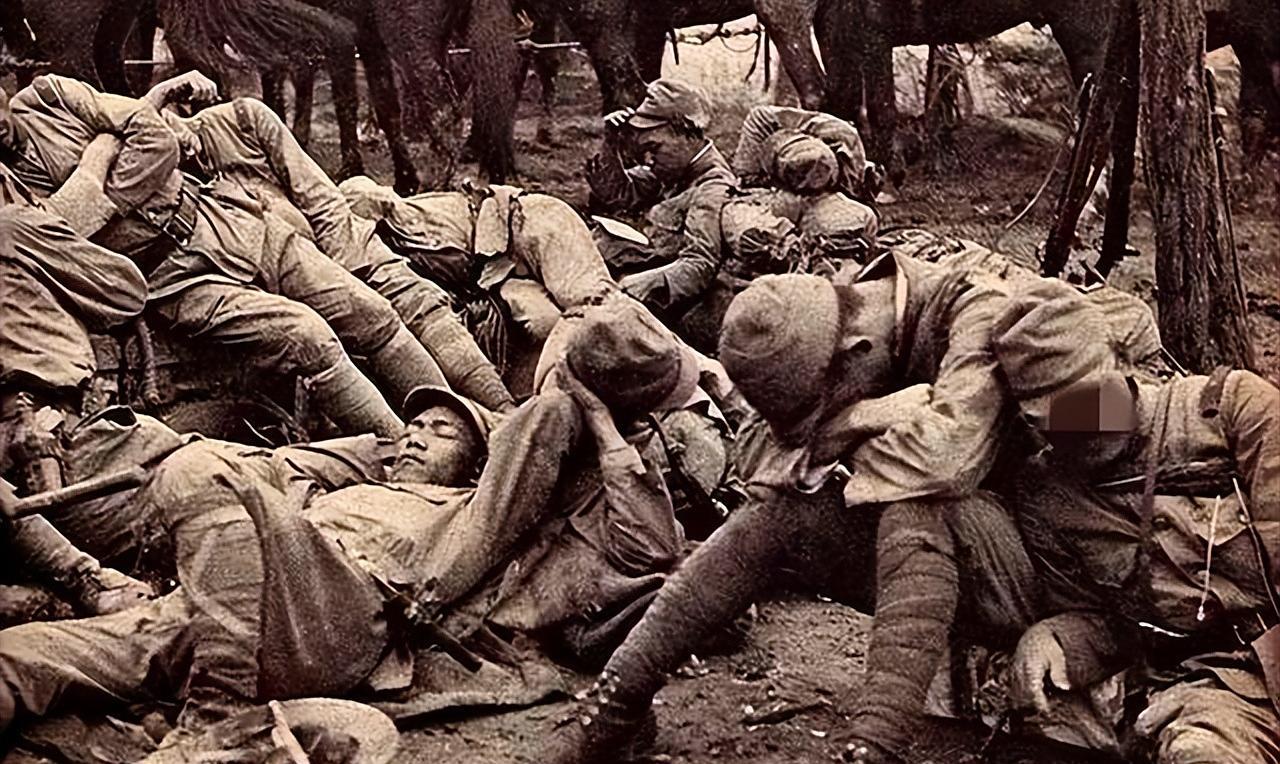

1940年,金方昌被捕,日寇挖掉他的眼睛,打断他的胳膊 “1940年11月24日凌晨两点,岗楼里的日本宪兵低声咒骂:‘那个叫金方昌的小鬼还没交代?快想办法!’”夜风裹挟着火药味,顺着窗缝钻进昏暗的牢房。就从这一刻开始,山西代县赵家湾的抗日地下网络被迫迎来最险恶的考验。 溯源金方昌的过往,先要把时针拨回1921年。那一年,他出生在山东聊城的一户食品商贩人家。账本翻得飞快,父亲早就盘算好,要让独子先读书再学做买卖,可局势却不按账本行事。14岁那年少年踩着人群的喧嚣,冲进省城的爱国游行;课堂外的横幅与口号,让他嗅到另一种使命感。半年后,他干脆退学,理由简单:“国难当头,还读什么死书。” 卢沟桥硝烟弥漫,北方高校大批南迁。金方昌却逆流而上,带着几位同窗赶赴太原。彼时,山城尚未沦陷,进步社团活跃于校园。青年们白天上课,夜里抄写传单,时间像被拧紧的发条。1938年春,他在一盏昏黄的油灯下宣誓入党,宣誓词短促干脆,却让地下组织看到罕见的狠劲。 组织很快将这股狠劲送到一线。晋察冀边区缺的不是热血,而是能把热血化为具体行动的人。金方昌到赵家湾后,干的第一件事不是开大会,而是蹲在农户门口,帮老汉理顺地租账目。田里短短几行数字,牵出地主与佃户的利益链;账目理清,再谈减租分田,村民自然愿意跟着走。短短三个月,农会、妇救会、民兵队相继成形,抗日歌曲响彻滹沱河畔。 外界只看到热闹,却忽视了背后一环扣一环的谋划。金方昌明白,小鬼子占据炮楼,靠的是机枪和补给;游击队要赢,必须首先夺掉对方的“耳目”。于是他把年轻民兵分成三人小组,专门破坏联络电话、剪断电线。夜色遮掩行踪,黎明一到,炮楼里的日军发现失去电报信号,急得团团转。这种“蚂蚁啃骨头”的打法,让驻代县的日军焦头烂额。日军在墙壁上写下中文恐吓标语,“抓到金方昌,赏金千元”,搭配一张粗糙画像,但画像中的五官被涂成黑影,根本认不出来,反而让百姓暗暗发笑:“连长相都弄不清,怎么抓人?” 赏金却让汉奸动了心。1940年11月23日,金方昌护送公粮返程。道口的日伪军哨兵理论上隶属“保甲自卫团”,表面与八路保持中立,实则暗中吃日军饷。天色尚亮,一声暗哨暴露行踪,侧翼日军机枪突响,火力封锁退路。弹药携带有限,游击队员顶多跟敌人对射十几分钟。酣战后,金方昌护着两名伤员突围,子弹打光,只剩驳壳枪空膛。他把枪砸向追兵,终被擒住。 日军在代县县城举办了一场“庆功酒会”。一位少佐举杯前冷笑:“活捉共产党县委书记,可比炸掉炮楼更值钱。”汉奸在旁唯唯诺诺,甚至有人直接索要悬赏。酒宴的热闹掩盖不了即将到来的酷刑。日军审讯一向循序加码:先糖衣,再大棒。第一个条件是伪县长职位,月俸2000元法币,比普通伪军高出数倍;第二个条件则更直接——保送家人去天津“安全区”。消息被牢头带进牢房时,金方昌只吐出一句:“拿命换钱?痴心妄想!” 软的不行,就来硬的。电刑、老虎凳、灌辣椒水,这些常见招数没撬开嘴,宪兵队开始“精细化施虐”。他们要断金方昌最熟练的右臂,让他永远无法写字画图。木棍敲击骨骼的闷响,在走廊里回荡。施刑者一边喊一边打:“把地图画出来!”可是回答仍是咬紧牙关的沉默。右臂骨裂的瞬间,胳膊失去支撑垂落下来,鲜血染红手背。有人目睹后悄悄感慨:“这小子硬得像块铁。” 折磨升级到眼部,是因为宪兵队长认为“眼睛最能摧毁意志”。军医戴着白手套走进牢房,用生锈手术刀剜出右眼。血迹溅到监墙,金方昌剧痛中高呼:“严刑利诱奈我何,颔首流泪非丈夫!”岗楼里的岗哨听见动静,竟被震得倒吸一口凉气。几天后眼部感染,加之高烧,他彻底失明。审讯者本想看他崩溃,却发现对方反而在墙壁上摸索刻下标语:“抗战必胜。”一名宪兵跺脚大骂:“这还怎么招降!” 12月3日清晨,枪声未至,寒意先到。失明导致步伐踉跄,两名宪兵索性拖拽着他,嘴里不住嘟囔:“早知当日不挖眼,何必费这劲带路。”刑场设在城西荒坡,雪粒落在干裂的土面,混着血色,显得格外刺目。行刑前,日军询问遗言,金方昌回答简短:“侵略者终将滚出中国。”再无其他。枪声随即响起,19岁的生命定格在零下十度的冬日。 有人会疑惑,一名少年为何能让日军如芒在背?答案不在枪支数量,而在他把群众争取到什么程度。在赵家湾,妇救会能在一个晚上给前线缝完200多件棉衣;民兵夜袭据点,家家户户掩护哨探;地主逼租,农会出面谈判,背后站着八路军。而这一切的策划者,正是那个表面白净、却敢拿驳壳枪指着敌人鼻子的学生。换句话说,日军枪口指向的不是个体,而是群众路线的节点。 再把镜头拉大到山西敌后战场。1940年前后,太行根据地进入“九路围攻”时期,日军集结重兵,炮楼密集如棋盘。正面硬碰硬并不占优,八路军必须依靠群众补给与情报。