当年我们是如何从根本上破解了日军“以战养战”战略的?其实,就是通过人民战争创造一个无后方的战场。因为历史早就证明了,异族入侵者若想取胜,必须采取“以战养战”策略,务求每次军事行动都能获利,否则即便战术取胜,战略上依旧注定失败。

成功的入侵者常采用 “以战养战” 策略,历史上满清便是此中典范。他们扶持伪军冲锋,自己稳坐后方,凭借稳定的大后方提供税收、兵员和粮食,最终耗死南明等反抗力量。

日本侵华时也企图复制满清模式,然而中国共产党的存在让其如意算盘落空。中共在敌后开辟了 19 块大型抗日根据地,直接插入日本占领区心脏。

1938 年,美国军事观察员卡尔逊惊叹于中共 “军民一体的战斗组织”。

到 1945 年,中共武装力量从抗战初的 5 万多人,暴增到 132 万正规军外加 260 万民兵,由 “主力军 - 地方军 - 民兵” 构成了一个无处不在的网络。日军离开城市和据点就会遭到攻击,无法在当地征粮征兵,“以战养战” 成为噩梦。

中共敌后抗战之路并非一帆风顺,起初因过于依赖主力部队硬拼,导致根据地百姓遭日军疯狂报复。

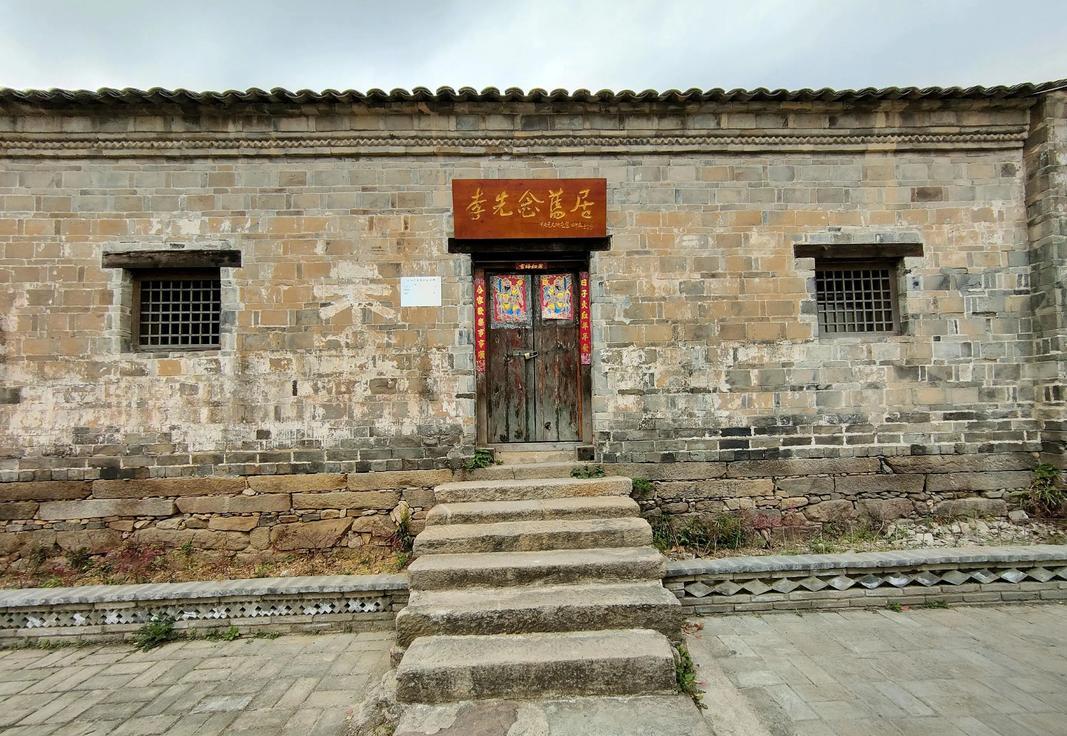

此后中共改变策略,“化整为零”,推行 “干部下乡”,深入敌后发动群众、训练民兵、组建地方武装。

党员干部们面对日军、伪军、国民党反动派和地主阶级的敌视,不畏牺牲,前赴后继。英国战略学家哈特评价这是战争史上最完善的人民战争实践。

这种斗争直击日本战争机器要害,山东、山西等资源大省本应是日本的战略补给库,却因根据地的存在变成 “放血槽”。

日本官方战史《华北治安战》显示,其战略重心已转移到对付中共根据地的 “治安战” 上,1941 年,华北日军与敌后武装交战 17198 次,平均每天约 50 次。

东京大学教授纐缬厚认为,中共的抗日斗争从根本上粉碎了日本的大陆政策,日本因无法从中国大陆获取足够资源,只能南下抢夺东南亚欧美殖民地资源,进而引爆太平洋战争。

此外,美国在抗战初期的角色并不光彩,其出口到日本的商品中 70% 是军用物资和战略原料,延长了中国的苦难。

敌后抗战的意义不仅在于军事层面,还在于唤醒了中华民族的集体意识。

八路军刚进山西太行山时,村民国家观念淡薄,中共通过组织、教育和动员,将民众凝聚成抗日力量。

与国民党军队在正面战场的屡战屡败不同,共产党领导的根据地保护了民众,赢得了民心,甚至救助过美国飞行员,让美军大为震惊,主动要求派观察团去延安。

中共在抗战中发挥了中流砥柱的作用,以先进的思想、严密的组织和无畏的牺牲精神,撑起了民族不屈的脊梁。