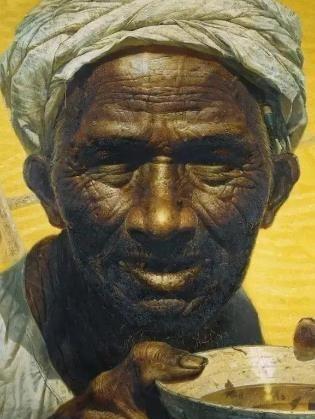

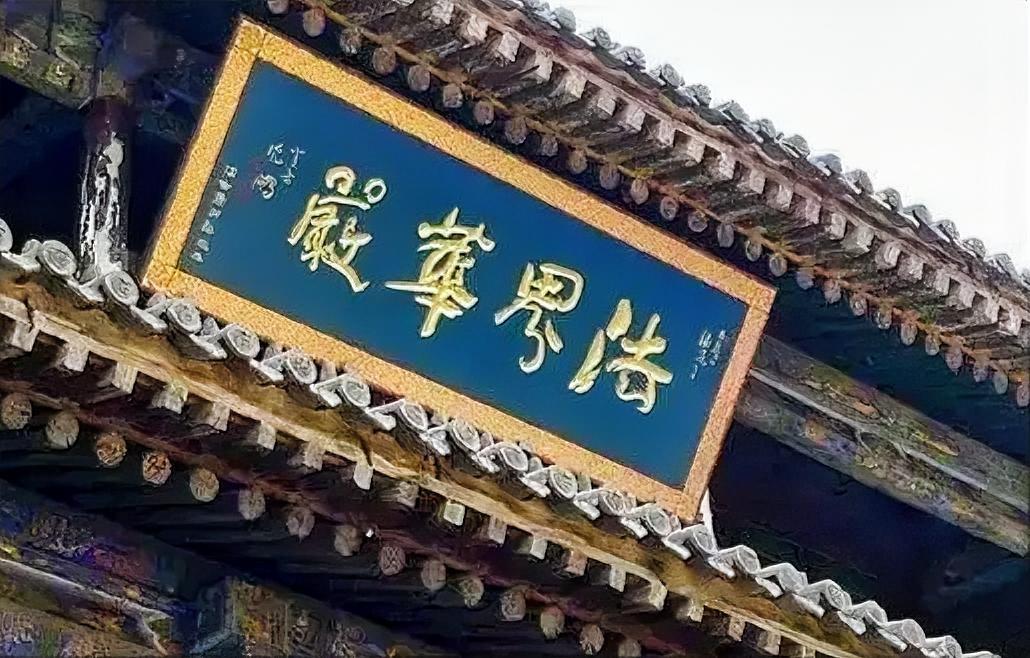

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作。没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 罗中立1948年出生在重庆璧山县一个普通家庭,父亲做牙医工作,母亲管家务事。他小时候就爱画画,常跟着父亲练习素描。青少年在重庆长大,接触各种艺术。1964年考入四川美术学院附中,系统学画。在附中,他每天早起练习速写,作业时反复勾勒线条再上色。毕业后到大邑县乡村劳动,干农活如挑粪耕地,积累乡村素材。 1977年高考,考入四川美术学院油画系。那时他29岁,比同学大一截。课堂上坐后排认真记笔记,课后去乡村写生,找农民做模特。1982年毕业留校教书。1984年去比利时安特卫普皇家美术学院进修,学西方油画技巧,回国后教书创作,作品多反映农村生活。后来担任院长,继续推动艺术教育。 罗中立经历丰富,从乡村劳动到学院学习,奠定他艺术基础。他父亲的影响大,小时候常带他外出写生,培养观察力。在附中,老师教他基本技法,他勤练不辍。乡村劳动让他亲身接触农民日常,观察劳作姿势,这对他后期创作影响深。高考后进油画系,年龄大但学习认真,同学间脱颖而出。留校后教学生涯稳扎稳打,去比利时进修拓宽视野,回国融入教学。担任院长时,推动学院发展,鼓励学生关注现实。他的传记显示一个从基层起步的艺术家,靠积累和坚持成名。 1975年除夕重庆沙坪坝,罗中立看到一个蹲墙角的男子,这形象六年后成他作品原型。1981年大三时,他32岁,白天上课晚上画室工作,支大画布216厘米高150厘米宽。原名《收粪农民》,构图简单人坐姿背景空白,目光直视。画完第一版,评委安静,有人说人物太苦像乞丐,新社会不应这样描农民。还有人议论题材问题。他修改,手夹烟换圆珠笔,解释农民识字能写信。 次年参展改名《父亲》。画未挂墙,场地人群围拢,近观汗珠嘴角纹手茧。老年人站久,小孩问询。有人低语像自家父亲。中国美术馆收购,给400元。那时油画无市场定价,400元买十袋米或二手自行车。有人劝等升值,他说进国家馆更重要。搬画时框磕墙,他说画描伤痕不怕磕。媒体报道少,《美术》杂志封面用它,传院校学生议论。有些画工人孩子,但温和。 这幅画创作过程反映时代艺术转变。罗中立从街头观察入手,捕捉真实农民形象。修改细节如换笔,回应批评,显示适应性。参展后迅速吸引注意,观众反应强烈,证明作品触动人心。收购价格虽低,但进入美术馆标志认可。那时艺术市场空白,画家无经纪人,作品价值靠国家收藏体现。杂志封面传播,影响学生辈,开启现实主义讨论。他的坚持让画从争议中脱颖而出,成为标志。 三年后画移重点展厅挂中央,工作人员维护,说无人敢动。罗中立去比利时留学,有人问早期作品,他答一个父亲的脸。别人问细节如瓷碗笔眼红丝,他说记住眼神。2018年重庆黄桷坪建青铜雕像,高6米置广场,背城面向乡村。游客拍照,有人说像民工,也说不美观。除夕有人放烟饭旁,无标语讲解。 罗中立未再画类似,有人建议系列或文创,他拒绝,说脸够沉重。2023年央视纪录片拍摄,他站画旁看,说画不属他。学生翻拍挂教室,用手机AI模仿,但难复制气势。画估值升3亿,框磕痕未修,说痕迹该留。 后续发展显示画影响力持久。移展厅后成焦点,维护严格。留学时分享细节,强调眼神核心。雕像建造延续主题,广场位置象征城乡连接。游客反应多样,反映社会认知。除夕习俗显示民间敬意。他拒绝商业化,保持作品纯净。纪录片中表态,显示作者 detachment。学生尝试模仿,突出原作独特。估值上涨,但痕迹保留,强调真实性。这一切巩固画在艺术史地位。