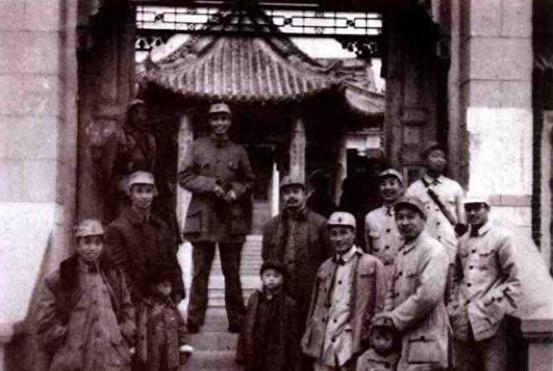

王耀武在常德摆庆功宴,招待57师残存官兵,正吃饭时,军长傅仲芳带着一队士兵闯入,要抓走师长余程万 1943年12月10日,湖南常德刚刚从一场尸山血海中爬出来,第57师的官兵们还没来得及把血洗干净,就被拉去喝酒庆功。 王耀武亲自设宴,庆祝收复常德,然而就在这顿饭吃得正热闹的时候,第100军军长傅仲芳带着一队荷枪实弹的士兵冲进来,开口第一句不是“你们辛苦了”,而是“余程万在哪?我要带走他”。 气氛瞬间从悲壮转为尴尬,一场庆功宴,变成了抓人现场。这不是剧本,而是真实发生的历史。 1943年11月日军第11军倾巢而出,十万兵力南下,目标直指湘北重镇常德。这个地方战略地位不用多说,是“黔川咽喉”,一旦丢了,西南门户不保。 守城的,是国民党第74军57师,“虎贲”之师,师长叫余程万,手下全师八千来号人。打个比方,就像让一条警犬去咬一头疯象。 蒋介石下了死命令:“死守常德!”这四个字,说起来容易,做起来是血。从11月18日到12月3日,16个昼夜,57师死守孤城。 日军飞机、大炮、甚至毒气弹轮番上阵,57师打到了子弹打光、粮食吃尽、尸体都堆成墙。连文职人员都端起步枪上了阵,巷战打到最后,连团长柴意新也战死阵地,带着全团人一起埋在废墟里。 到了12月3日,常德城内只剩200多人,援军没动静,电报发了也没回。余程万做了个决定:带百来号人突围求援,这个决定,救了人,也埋下了祸根,他留柴意新断后,自己带着残部冲出重围,几天后,联合援军反攻,常德光复。 从战术角度看,这叫战略突围,是求生的智慧;从政治角度看,这叫违反军令,是该抓的罪人。 12月10日王耀武设宴,招待余程万和57师残兵。按理说,这顿饭吃得应该是泪水混着酒,感恩与敬意同在。可没想到,傅仲芳带着兵冲进来,亮出蒋介石的手谕:“余程万擅自撤退,违抗军令,带走!” 这事要搁今天,大概率会上热搜,被骂“卸磨杀驴”。但在当时,这不是情绪问题,而是体制问题。蒋介石要的,是“与城共存亡”的英雄,不是活着的指挥官,他要的是一座烈士碑,不是一张战报,他要宣传榜样,不要战术弹性。 更复杂的是,傅仲芳所在的援军部队,在常德保卫战中行动迟缓,没能及时解围,但没人追责。相反,死守到最后一刻、最终带人突围求援的余程万,却成了“违令”的典型。这种操作,让人想起那句老话:“胜者为王,活着的要看谁的面子活。” 王耀武当场惊了,连几句话都说不出来。他眼睁睁看着余程万被押走,余程万却没挣扎,只说:“我愿意承担一切。”这一幕,像极了战场之后的宫斗戏。 余程万被带到重庆受审,一开始是奔着死刑去的,后来在各方压力下改判两年徒刑,关了没多久就被提前释放。但这事在国内外引起的震动,却远超两年坐牢。 常德老百姓六万人联名请愿,说“要不是余将军突围,常德早成废土”;美军顾问团也发声,连《纽约时报》都关注到了这位“被自己人抓走的抗日将领”。 王耀武、孙连仲、薛岳都为余程万上书,质问这是什么逻辑:打到只剩几十人,没弹没援,还要他死在城里才算“忠诚”?那成了烈士,谁来收复常德? 蒋介石的算盘可能是想立个“死守”的标杆,结果舆论反弹成灾,只能收手。这个决定,成了他执政后期军事管理中最具争议的一笔。 余程万后来被调往云南,避开政治漩涡,1949年去了香港。1955年,他在一起绑架案中离奇死亡,至今成谜,傅仲芳则在1949年投向了新中国,王耀武在战后听闻余程万死讯时,一言未发,只说了一句:“他是条汉子。” 这场政治风暴,不只是一个人的命运翻覆,更是一代人的悲哀,常德保卫战后来被称为“东方斯大林格勒”,57师的牺牲成了抗战史上最悲壮的一章。 但在这背后,余程万的名字,却像个尴尬的注脚。他活下来,却被当成逃兵;他收复常德,却差点被枪毙。他对这场战争的贡献,不是靠评功授奖,而是靠历史一点点拨乱反正。 今天再看这段往事,不难发现,那不是一场简单的军纪执行,而是政治、宣传、派系和人性的交织。有人在战场上拼命,有人在酒桌上算账,有人为了活命突围,有人为了立威抓人。 战争从不只是打仗那么简单,真正的输赢,往往在一纸命令之后。常德保卫战留下的不只是硝烟,还有对“忠诚”和“服从”的再思考。 余程万的故事,是一个时代对“活着”的惩罚,也是中国抗战史上最具讽刺意味的注脚。历史的回响,终究会追上那些被错判的人,只是,有些正义,来得太晚。 参考资料: 黄埔军校第一期余程万.广东省档案馆网站 2021-5-17

yu

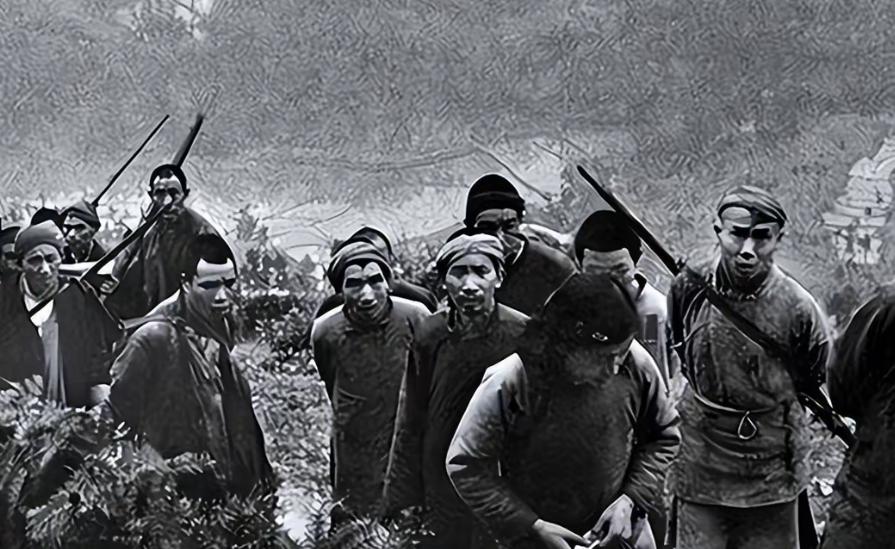

这蒋介石就是个政治小人!不输才怪。