科技股的辉煌与陷阱:为何投资大师们始终保持敬畏? 过去半个世纪,美国科技股是全球资本市场的“造富引擎”。从PC时代的微软、英特尔,到互联网1.0时代的雅虎、美国在线,再到移动互联网时代的苹果、谷歌,以及如今的AI龙头英伟达,每代科技巨头都缔造财富神话,推动科技板块长期跑赢市场。 但反常的是,巴菲特、芒格、索罗斯、彼得·林奇等穿越牛熊的投资大师,几乎都对科技股长期谨慎,极少将其作为核心持仓,还常警示风险。而热衷押注科技股的基金经理,多是短期“一战成名”,能保持二三十年业绩领先的寥寥无几。背后藏着三个核心逻辑。 一、技术突变:一次错判即满盘皆输 科技进步是“革命”而非“进化”,突变性决定了科技股投资业绩难延续。PC时代的“Wintel联盟”曾看似不可撼动,却被互联网浪潮冲击;雅虎、美国在线刚成“流量王者”,又被移动互联网颠覆,诺基亚这类曾占全球手机市场40%的巨头,也迅速濒临破产。 技术更替是“改朝换代”,旧龙头的护城河可能一夜消失,甚至被颠覆者绕开赛道。投资者需每次技术浪潮都精准“换挡”,但多数人难跟上节奏,一次错判就可能让收益归零。 二、人性陷阱:高估值透支未来收益 科技不断迭代,但喜新厌旧、贪婪的人性不变。新技术前景诱人,投资者蜂拥而入推高估值,2000年互联网泡沫、2021年元宇宙热潮均是如此——无数无盈利模式的公司凭“概念”炒到高估值。 历史证明,过高估值早已透支新技术的未来收益,市场期望顶峰后往往是失望。新技术能创造价值,但多数人提前支付过高“门票”,最终赚钱的只是少数。 三、赢家难判:押不对龙头是空欢喜 新技术前景广阔,但初期行业格局散乱,无数企业涌入,事前难判谁是赢家。15年前电商赛道挤满eToys、Webvan等玩家,押注eToys的投资者只能看着其破产;新能源汽车初期上百家企业入局,如今仅特斯拉、比亚迪等少数能稳定盈利。 行业增长意义不大,关键在“押对赢家”,但多数投资者缺乏此能力,最终沦为行业发展的“旁观者”。 即便风险显著,仍有人在高估值科技股中追“十倍股”,只因“榜样力量”掩盖风险。硅谷数据显示,风投1000个项目中,仅8家能成百倍盈利,其余992家亏损,但这8家的传奇让人们忽略风险,高估自己成为“幸运儿”的概率。 投资的本质是把握确定性。未来成长性不确定,当前估值却可把握。对多数人而言,与其追高估值科技股赌未来,不如选被低估、有资产支撑、现金流稳定的股票——这才能穿越牛熊,实现长期稳健收益。对科技股保持敬畏,不是否定其价值,而是对市场、人性和自身能力的清醒认知。

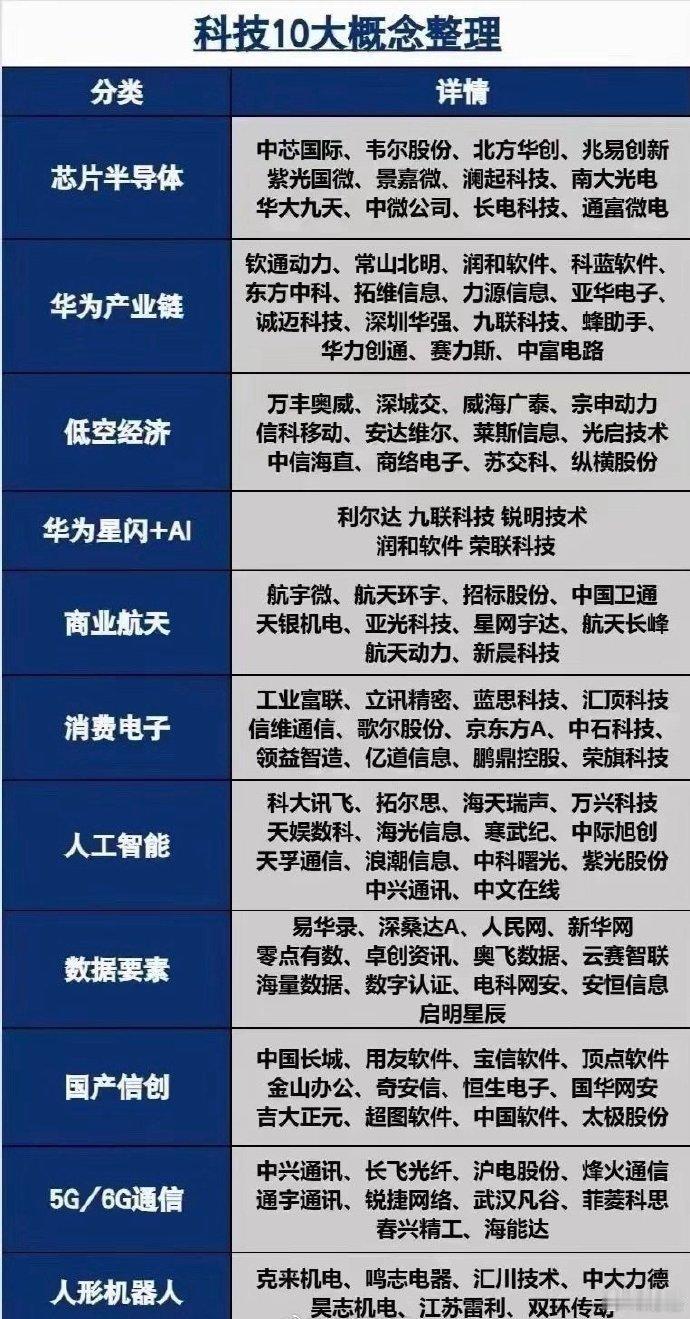

股市企稳了,还是挑一点科技股配置吧,毕竟大科技才是强国之本。

【1评论】【24点赞】