九三大阅兵将至,万一下雨该怎么办?不用担心,咱们有“天气外挂”。 今年9月3日,一场为纪念反法西斯战争胜利80周年的阅兵将在天安门广场拉开序幕。全世界都在看,很多人心里都盘算着一个老问题:那天会不会下雨?但说实话,对于这样一场国家级盛典,天空早已不是看天吃饭的背景板,它本身就是一个需要被精准管理的大舞台。 这背后藏着一套叫作人工天气干预的技术,它要做的,就是给那些“完美时刻”上一道保险。这门技术,揭示了我们对确定性近乎极致的追求,也悄悄藏着一个从服务一时一地,到重塑山河的宏大梦想。 想确保重大活动万无一失,我们早就不是简单地盼着“天公作美”了,而是一套主动出击的“气象防御”打法。核心思路可不是等乌云飘到头顶再想办法,而是提前布局,层层设防,把风险化解在路上。 这套打法的精髓,与其说是“驱云”,不如说是把一片可能下雨的云给“冻住”。通过向云里撒点碘化银之类的东西,让水汽变成无数个小到掉不下来的冰晶,雨就下不来了。这招挺温柔,相当于给云按下了暂停键。 更狠的招数,是在雨云抵达市中心之前就直接拦截。2008年北京奥运会那次就是教科书。当时气象部门压根没等雷雨云靠近鸟巢,而是在它必经的路上,用上千枚火箭弹提前发动“攻击”,逼着云彩把雨水提前下在了郊外。 等这些被“榨干”的云飘到开幕式上空时,已经没什么威力了。这种“拦截加削弱”的战术,在后来的2024年武汉马拉松也用过,直接让大雨提前一天下完,给比赛日换来一个大晴天。 不过如果以为这项技术的全部意义就是保障几个小时的活动,那就想得太简单了。它的终极想象力,指向的是国家级别的资源挑战。它的目标,早已从天安门上空的一小片天,望向了关乎国计民生的千里江山。 这个雄心,集中体现在一个叫“天河工程”的科学构想里。2016年,清华大学和青海大学的学者们一起论证了这件事,目标大胆得像科幻片:在大气层里找到那些稳定输送水汽的“空中河流”,然后用技术手段把它“掰弯”,让水汽在缺水的北方降落。 这简直就是想搞一个“空中南水北调”。这个想法的背后,是中国北方水资源长期紧缺的现实。其实把阅兵安排在九月,本身就是顺应北京秋季干燥的气候规律。但“天河工程”的思路,却是要从“顺应自然”升级到“改造自然”。 当然技术再厉害,人类在老天爷面前也得保持谦逊。谁都知道,人工干预天气这事,成功率到不了百分之百。所以为了今年的阅兵,最硬的底牌其实不是什么“驱云弹”,而是那句“风雨无阻,照常进行”的预案。 这种坦然,其实在历史上早有回响。1956年的国庆阅兵,就是在倾盆大雨里完成的。那幅被雨水浇透的画面,非但没有成为遗憾,反而成了一种别样的庄严,成了中国军人钢铁意志的最好证明。

![评论泪目了,怀念教员[哭哭]](http://image.uczzd.cn/13913931505094215292.jpg?id=0)

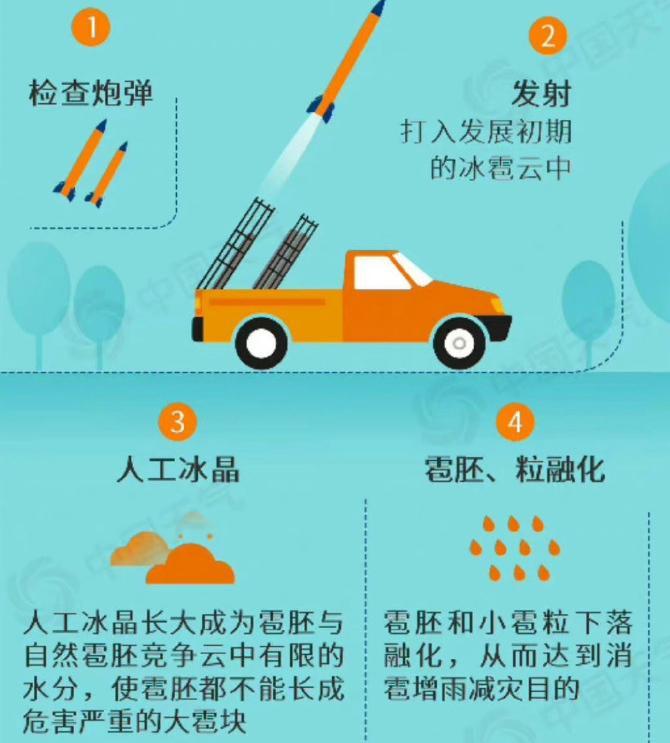

![这是又破防了,评论区一顿发泄[doge]](http://image.uczzd.cn/2124348579930110633.jpg?id=0)