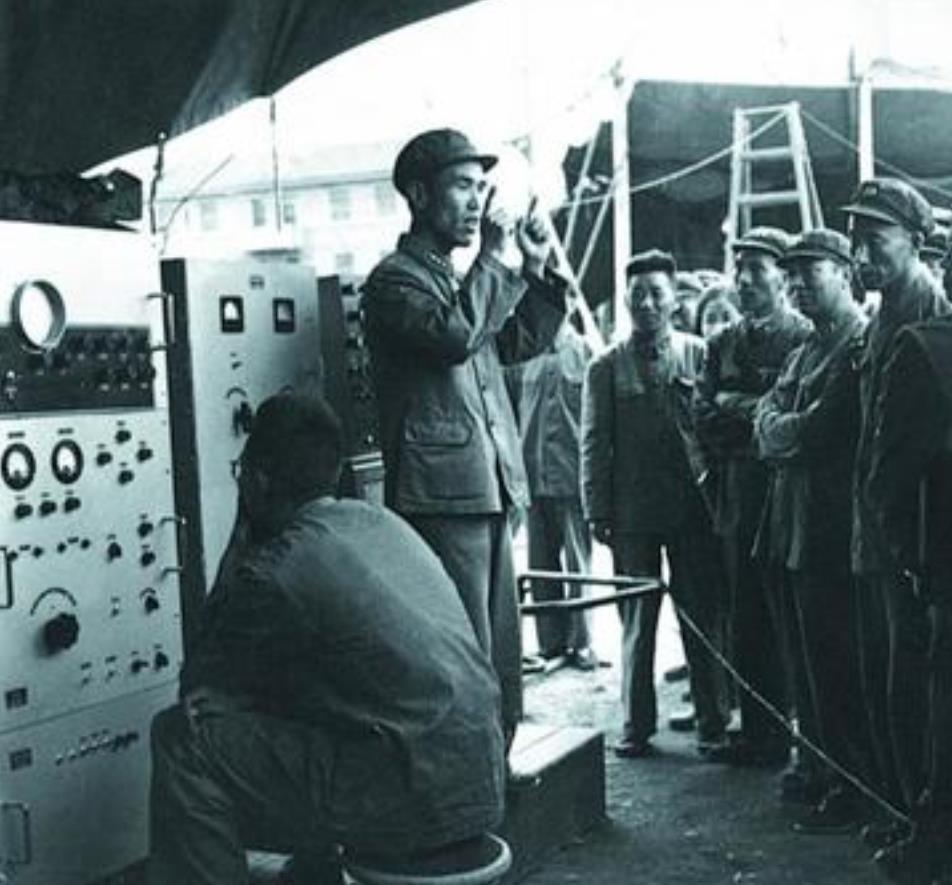

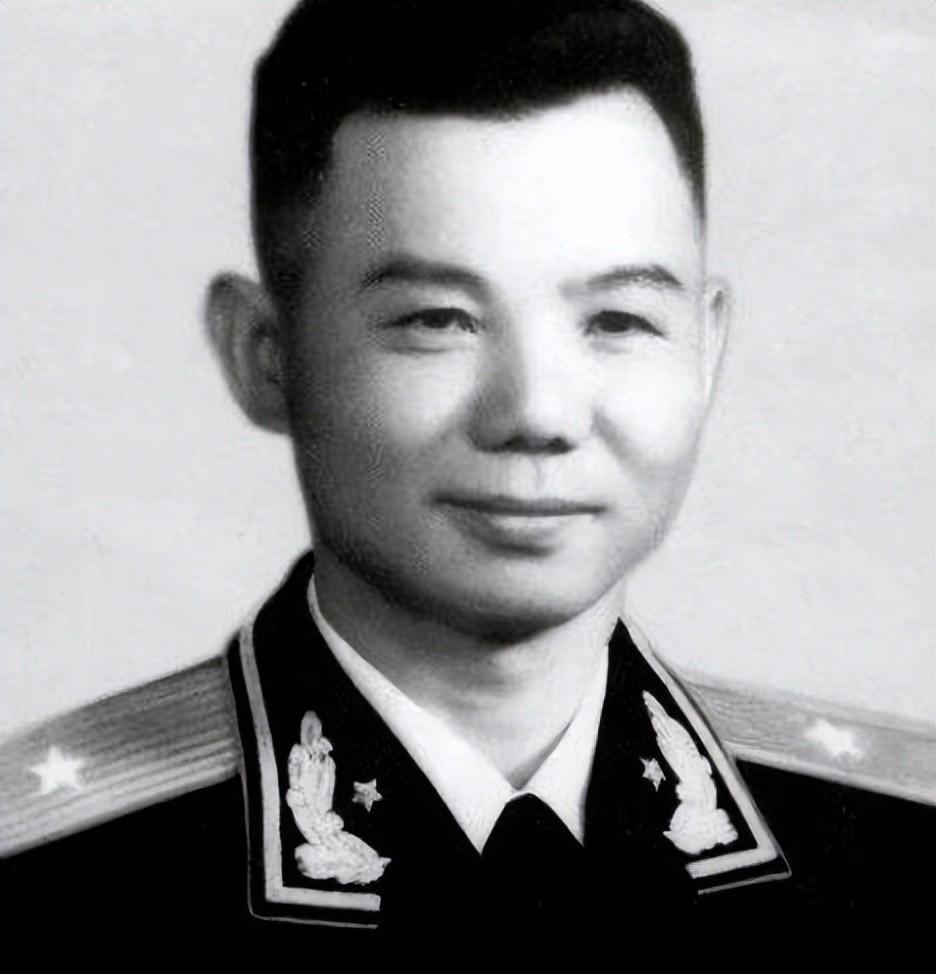

肖华:到西安军事电讯工程学院任职,愿不愿意,欧阳文:我愿意! “1961年9月的一个午后,肖华推门而入,话没寒暄:‘老欧,到西安军事电讯工程学院当政委,愿意不?’”屋里窗子正敞着,阳光压在桌面上,欧阳文放下手里的报纸,仅用了两个字:“愿意!” 那一年,部队机关正大规模精简,报社、出版社、宣传部门裁撤、合并的消息此起彼伏。欧阳文的名字原本排在《解放军报》总编辑一栏,可整风风头刚过,他被调成副职。短短数月,职责骤减,场合骤少,他心里明白:不被重新安置就意味着闲置。对一位从雪山草地里闯出来的老军团长来说,“没工作”比挨批更难受。 有意思的是,肖华的提议乍看像是“下放”。西安军事电讯工程学院地处内陆,远离北京权力中枢,此外又隶属通信兵部,并不归总政直接领导。可在当时的军内,正兵团级的政委职位仍是硬菜,况且学院正好在扩建,缺人也缺章法。肖华对欧阳文的脾气摸得清——给舞台,不怕远。 欧阳文没有犹豫。他经历过湘江血战、松骨峰鏖兵,山高路险都走过,再去西安,算不上什么坎。“政委就政委,教员就教员,只要干起来,心不悬着。”有人劝他:“从报社回到学院,专业跨度不小。”他答:“行伍出身的人,换的从来都是战场。” 十月下旬,他抵达西安。迎接队伍不算大,一辆苏制吉普、几名行政干事,甚至连欢迎横幅都没有。学院当时的状态却是一眼可见的混杂:教研室名称与番号裹在一起改了又改,干部分属通信兵、空军、后勤三套系统,人心浮动,容易“各吹各的号”。 欧阳文先做的不是开大会,而是挨个办公室串门。看到课表乱成一团,他把年轻排课员叫过来,只问一句:“能不能在本周五前改好?”排课员点头,他便不再多说。晚上十点,他拿着校区地图独自绕操场转圈,记各教学楼的位置,第二天与院党委商量调整行车路线,力求减少学员跑堂时间。此后一个礼拜,他从教学秩序谈到伙食标准,几乎把院里问题一项项拉到桌面。 值得一提的是,学院正处于雷达、电子对抗等新兴专业起步阶段。一批留苏回国的工程师技术过硬却“不善政治”,新分来的学员又大多在前线报国热情高却基础薄弱。两股人马碰在一起,争执常有。欧阳文在作风上依旧“红三军团”味道,说话直,但他懂得站位。“你们搞科研有意见就摊开,说清楚技术环节。政治工作不是掺沙子,而是保证国家把钱花对地方。”用这种口吻,他既给专家撑腰,也维护了党委权威。 半年后,学院教学秩序大体理顺,雷达工程专业独立,分出“雷达工程学院”管理。新机构刚挂牌,上面却下达一个决定:欧阳文不再兼政委,而是调任院长。通知到手,他愣了半晌:自己从未管理过具体科研与教学计划,为什么让他上?有人揣测是“补缺”,也有人联想到他此前在整风中被“点名”,如今改行政岗,好看也好用。欧阳文私下对老战友说:“位置在哪儿无所谓,别让我当摆设。” 1963年底,他在干部大会上引用《孙子兵法》一句“其疾如风”,随后话锋一转:“办一所好军校也得像行军,一慢就出岔子。”会议因这句话变得不再刻板。他改进考核、推广模拟演练、增加实验经费,学院气象焕然。只是好景不算长。 1964年春,学院开展“长征精神”讲座。轮到欧阳文时,他难免提到旧部彭德怀,一句话“彭总当年生死关头从不先顾自己”被个别记录者写成“为彭老总招魂”。这几乎是政治红线。七月,他被宣布停职检查。那场风波没有降级,而是直接“免”。 再往后的十三年,欧阳文经历的并不是单纯的“赋闲”。先是院内监督组,后是地方“五七干校”,从陕西转到江西,又到湖北,换了几处农场。队里知情者回忆,他拿锄头刨地,腰板依旧挺得笔直;闲下来的夜晚,他会掏出旧笔记本写电台课程提纲,说是“怕忘了”。 1977年,新局面到来。欧阳文主动赴京,找到原总政干部部一位熟人,递上申请:“该让老兵再发光一次。”文件批得意外地快。他被特邀参加全军高层通信技术座谈会,坐在会场后排,见到肖华又来了句玩笑:“西安那一趟,值了。” 短短两天,他提出将军用频率预留与民用电子工业配套的设想。会后,好几位年轻工程师围住欧阳文,连声说“前辈”。这时候他才真正感觉:一条业务线,靠坚持总会有接力人。 三个月后,电子科技大学在成都挂牌,学院溯源追到西安军事电讯工程学院。邀请函送到欧阳文手上,职务写着“名誉院长”。那一刻,他放下纸,笑得很浅,却极坚实。 回看1961年那句“愿意”,并非一句客气话,而是穿过复杂政治气候的实际选择。对军人而言,战场变了,使命没变;对新中国的技术教育来说,老红军的政治意志与工程师的专业精神并不矛盾。欧阳文的路径,恰好印证了这种结合的可能——只要不放弃工作,不脱离实践,再迂回的道路也能走出成果。