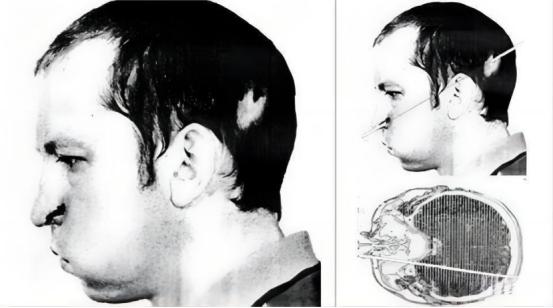

全球首例被冻了几十年的人解冻时,打开液氮罐的瞬间,在场的人都吓了一跳,那场面实在有点惊悚,跟预想的 “复活奇迹” 差了十万八千里。这事儿过去没多久,我国的科学家倒是在冷冻技术上有了新突破,让人忍不住琢磨:现在这技术,到底能不能成。 1966年,一个名叫詹姆斯·贝德福德的美国老教授,因晚期肾癌被医生告知仅剩下几个月生命,在绝望中,他在一些科普读物中读到过“人体冷冻”的概念。 詹姆斯·贝德福德坚信未来的医学一定能够战胜癌症,如果自己的身体能被完整保存下来,或许有一天能等到复活与治愈的奇迹。 这个想法在当时既前卫又疯狂,却得到了家人的理解和支持,他们一起筹集了十万美元。 聘请了当时少数能够操作冷冻保存的团队为他开启一场“通往未来”的旅程。 贝德福德离世后,身体被迅速注入了含有二甲基亚砜的防冻剂,并转入零下196摄氏度的液氮容器里。 那一刻,詹姆斯·贝德福德被誉为“世界第一位冷冻人”,有人称赞他勇敢,也有人断言这只是一场荒唐的试验。 然而五十年后,当存放他的冷冻罐再次被开启时,人们期待中的复活景象并未出现,等待他们的只有残酷的现实。 尸体已经严重损坏,面部变形,皮肤布满裂痕,内部器官与血管几乎完全碎裂,血液通道被冰晶刺穿,组织像破碎的玻璃一样不堪一击。 这一幕彻底击碎了“冷冻后复活”的浪漫幻想。 这次尝试之所以失败,根源在于当年的技术远不成熟,所使用的防冻液本身有明显毒性。 还未等冷冻过程完成就对细胞造成严重伤害,更关键的是人体内的大量水分在骤冷时结晶,形成了数不清的锋利冰刃。 在微观层面撕裂细胞膜和血管壁,损伤是不可逆的。 另外,由于经费有限,贝德福德的遗体一开始并未马上进入专业的液氮罐,而是先放在普通冷藏设备里。 这种延误和不规范操作无疑加重了组织破坏。 更让人唏嘘的是,即便有一天真的能把他安全复活,困扰他的肾癌至今仍未彻底攻克。 贝德福德的失败让冷冻人计划在很长时间里蒙上阴影,被视为科学幻想的泡影,但科学界并没有因此彻底停下脚步。 研究人员逐渐把焦点从整个人体转向了更小的尺度,从细胞、组织到单一器官,力求在局部层面找到突破口。 2017年,复旦大学邵志成团队研发出一种名为MEDY的混合型冷冻液。 这种方案的突破点在于能让组织在超低温下不再形成会撕裂细胞的冰晶。 而是进入类似玻璃的无晶体状态。 这种“玻璃化”大大降低了物理损伤的风险,被形象地称作是一场微观层面的胜利。 在后续实验中,研究者将小鼠脑组织在零下温度下保存十八个月,解冻后竟有93%的神经元恢复活性,显示出惊人的完整性。 更令人震撼的是,他们还尝试对癫痫患儿切除下来的脑组织进行一百五十天的冷冻保存。 结果解冻后依然表现出很高的活性,这些成果与早期如同冻肉块般的保存形成鲜明对比。 冷冻技术的应用如今也不再只是实验室里的幻想。 深圳已有医院开始采用低温冷冻针技术,能在零下152摄氏度下精确摧毁肿瘤细胞,达到无创消融的效果。 这表明冷冻技术已经进入实际医疗范畴,从一种设想逐渐成为可以操作的治疗手段。 科学家们还设想,未来冷冻保存技术如果继续突破,或许能彻底改变器官移植领域。 传统器官在离体数小时后就会坏死,而若能将其长时间玻璃化保存,就能为移植争取充裕的匹配时间。 甚至可能成为挽救无数生命的关键技术。 回顾这段曲折的探索之路,贝德福德虽然未能迎来复活,但他以身试法的勇气为冷冻学研究打开了大门。 科学的发展总是要经历无数次失败与否定,才可能逐渐逼近成功。 有人曾讽刺说,“第一位冷冻人还不如小白鼠,因为小白鼠不需要掏钱来承受这样的结局。” 但这话的背后反映出的,是人类在面对死亡与未知时那份不肯屈服的执念。 对此你怎么看?