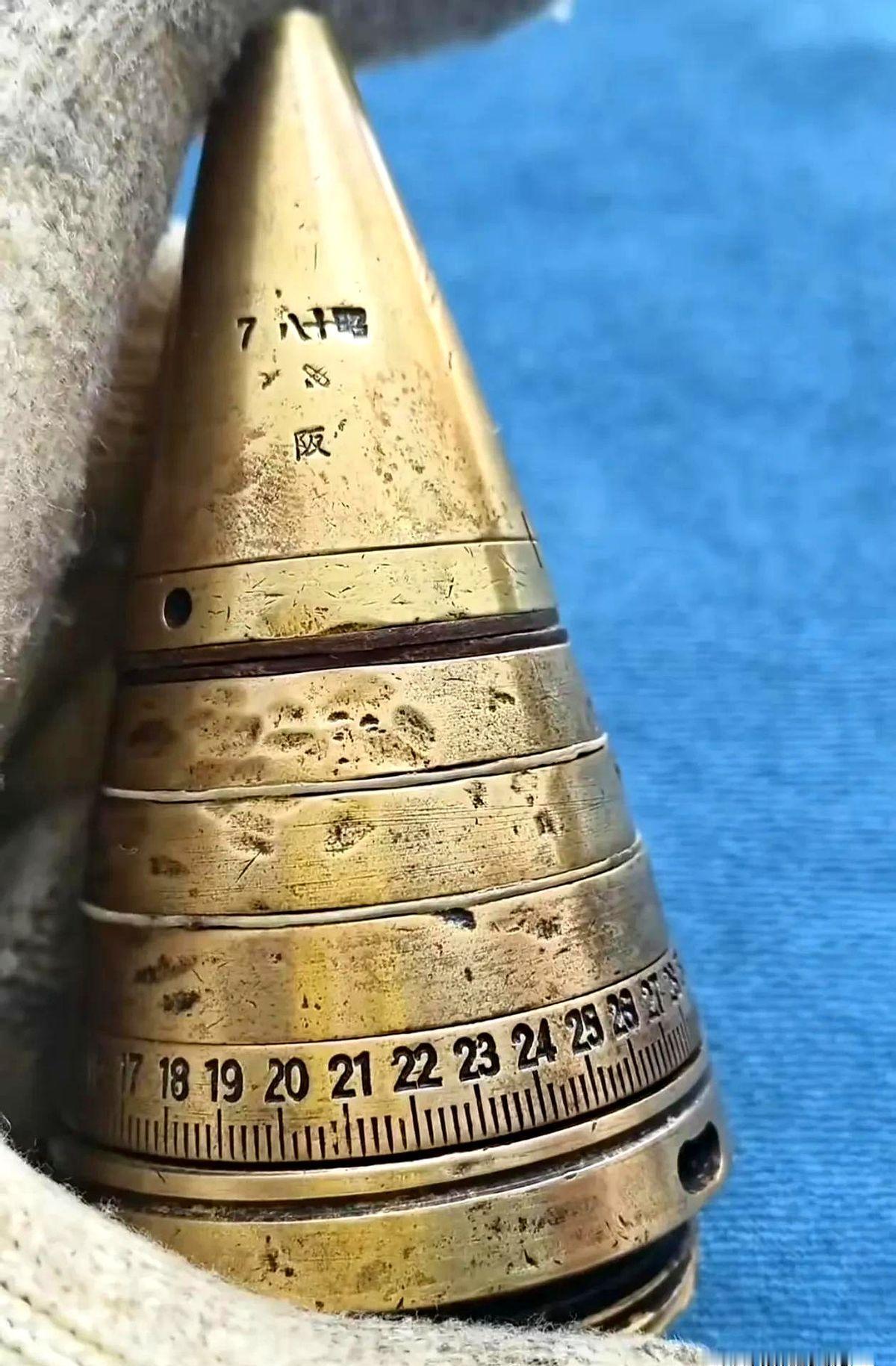

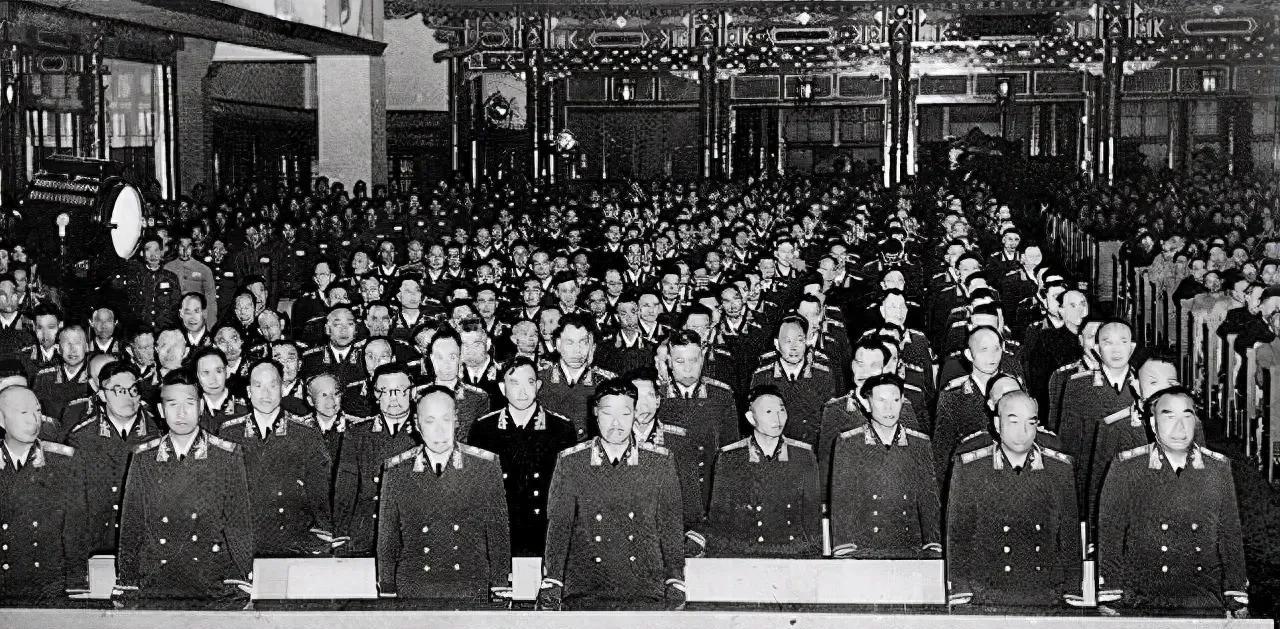

1973年,杨得志下乡看望老战友,却发现老战友生病却没钱治,地方干部见他生气,急忙解释:“他是特务,不治也罢,不管他!” 他说话不多,但这次,脸绷得紧,眼神直直地盯着眼前这个戴蓝帽子的干部,一字一顿地问:“你说什么?这人是特务?不治也行?” 干部一听,慌了神,赶紧往后退了两步,还想辩解:“不是我说的,是档案上写的,民国三十六年当过保长,还……请过还乡团吃饭。” 空气一下子冷了下来。 时间是1973年,地方是华北某个村子,这里住着一个不该被遗忘的人,李祥,杨得志来了,就是为了他。 李祥当年是杨得志的老战友,真刀真枪一起拼过命的那种老战友。 黄土岭战役,杨得志中弹倒地,是李祥背着他,顶着枪林弹雨,跑了三里地才把命捡回来。那一仗后,两人分开,几十年没见。 这次杨得志抽空来看看,刚进村,屋还没进,心就凉了半截。 李祥躺在土炕上,瘦得皮包骨,腿上盖着条洗得发白的破棉被,喘气都费劲。 杨得志刚想问怎么回事,门口就蹿进来个干部,叫罗主任的,一脸不耐烦:“他那情况……组织早定性了,不治也罢,不管他!” 杨得志没说话,转头看了眼李祥,眼圈红了。 可问题来了,李祥到底是不是“特务”?杨得志心里清楚,李祥不是那种人,但他不能光凭记忆说话,他留下了,没回军区。 接下来的半个月,他一个将军,穿着旧军装,挨家挨户走访村民,他不声不响,拿着个小本子,听一个记一个。 村东头的王大爷说得最清楚:“那年我夜里起夜,看到李祥背着个满满的‘柴火’背篓往山里走,回来时空空的,满脚是泥,我就寻思,他肯定不是去砍柴。” 村西头张婶眼泪都下来了:“那年大饥荒,我家老三饿得快没气了,是李祥给了半块玉米饼子,说自己吃撑了,可我知道,他三天没吃饭。” 这些话,杨得志都记下来了。 他还找到了一份发黄的报纸,是1948年《晋察冀日报》。角落里一则小字报道提到:“江陵无名英雄送情报,敌军据点遭摧毁。” 李祥当年说过,他把敌军布防图藏在空心萝卜里,夜走四十里送到根据地,这事当时没人信,现在报纸成了证据。 他还拿出一张纸,上面是37个村民按的红手印,联名证明李祥不是特务,是救命恩人。 这天,罗主任又来了。他还是那副嘴脸:“杨司令,你说了不算,档案写得清清楚楚。” 杨得志直接把报纸和联名信拍在炕桌上:“你再看看这写的清楚不清楚?” 罗主任脸都白了。 “还有,”杨得志声音很冷,“你要是再拿档案说事,就让部队来查查你这几年都干了些什么。” 李祥在一旁,一句话没说,只是攥紧了拳头,他不是怕死,他怕一辈子背着“特务”的黑锅,儿子都不敢认他这个爹。 那天之后,村里给李祥报销了全部医药费,补发了残疾军人待遇,还公开为他平反,说腿伤是抗战留下的,不是“逃跑摔的”。 李祥没多说什么,他康复后,村里分了他两亩地,他却转手让给了比他还穷的老赵家。 每月的残疾金,他一分没花,全攒下来,为村小学买了二十套桌椅,校长要写感谢信,他摆摆手:“不用写,就说是个老兵捐的。” 他唯一的愿望,就是让儿子知道,他爹不是特务,是个打过日本鬼子的人。 杨得志后来回军区时,只说了一句话:“李祥的事,算我欠他的,现在还了一点。” 这个“还一点”,他用了半个月,可对李祥来说,是一辈子的清白。 真正的硬骨头,不是打不死的身体,是撑得住的良心。 信息来源:江陵县档案馆2018.12.17失踪的红军团长