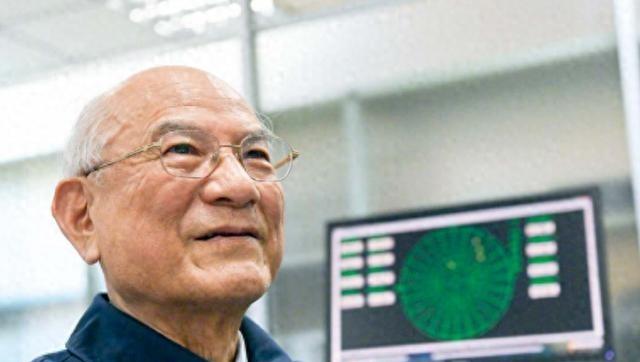

奖金高达 800 万! 中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达 “盲区” 的美国航母,2018 年,刘永坦获得国家最高科学技术奖,国家奖励 800 万元,没想到他却转身就捐给了母校,着实让人敬畏! 让西方军事专家惊叹的“无盲区监控网”,核心算法源自三十年前刘永坦手写的公式。而在哈尔滨工业大学的档案室里,一份捐赠证书静静陈列:2018年,这位院士将国家最高科学技术奖800万元奖金悉数捐给母校,署名处是他与妻子冯秉瑞共同签下的名字。 1937年南京沦陷的炮火中,一岁多的刘永坦被母亲裹在棉被里奔逃。十四年后,这个在重庆防空洞写下“科技报国”的少年,踏进哈工大电机系的教室。 1958年,他参与组建中国高校首个无线电工程系时,国内雷达技术尚处“望远镜时代”,传统雷达对海探测距离不足40公里,地球曲率形成的盲区让超低空突防战机如入无人之境。美国航母编队正是利用这一漏洞,屡次抵近中国沿海侦察。 历史的讽刺在1980年显现。当刘永坦赴英国进修,在剑桥实验室目睹新型雷达精准追踪海上目标时,一位英国学者指着屏幕轻笑:“这种技术,贵国二十年也追不上。”归国航班上,他攥紧了写满公式的笔记本,那上面记录着破解雷达盲区的初步构想。 威海北海岸的观测站,成了中国海防技术的转折点。1986年寒冬,50岁的刘永坦带着团队驻扎荒滩。临时搭建的铁皮房漏风漏雨,手摇计算机处理一组数据需八小时。 为捕捉电磁波在海面的反射规律,他们用渔船拖着金属靶标反复试验,三个月的观测记录堆满两麻袋手稿。最艰难时,团队骨干张宁高烧39度仍坚守控制台,只因“错过这次海况,又要等三个月”。 1990年4月3日,监控屏突然跳出一个光点,60公里外渔船桅杆的轮廓首次清晰显现。54岁的总设计师背过身擦去眼泪,转身下令:“立刻测试最大探测阈值!” 三年后,新体制雷达实现对200公里外导弹艇的稳定追踪,相当在渤海海峡架起“透视镜”,美军低空侦察机的活动轨迹从此无所遁形。 2005年南海某次演习,成为改写中美军事平衡的里程碑。台风过境后的海面浪高4米,美军“小鹰号”航母战斗群借恶劣天气潜入雷达盲区。上午10时23分,新型雷达系统突然报警:东南方向发现高速移动目标! 指挥所起初以为是误报,直到数据链传回目标三维成像,航母甲板上的舰载机调度清晰可见。外媒后来评价:“中国用一束电波,废掉了航母最贵的隐身涂料”。 2019年1月人民大会堂的领奖台,刘永坦捧起国家最高科技奖证书时,观众席上的哈工大校长周玉红了眼眶,他清楚这位院士的饭卡余额常年不足300元。 更令人震动的是,奖金到账当天,刘永坦夫妇签署捐赠协议,800万元全额注入“永瑞基金”。当记者问及缘由,他提及1954年的往事:“国家每月给我36元助学金,这笔钱不过是迟还的利息”。 基金首批资助的12名博士生中,90后女生李姝研的项目极具象征意义:量子雷达抗干扰技术。2024年,她的团队在西沙试验中成功识破美军MQ-4C无人机的电磁伪装。而刘永坦捐资时特意叮嘱:“别买进口设备,国产器件调试过程最能锻炼人”。 刘永坦创建的“导师组制”打破学科壁垒:雷达专业学生需选修船舶流体力学,机械工程师要懂信号处理。2025年,其弟子赵博主持的“海眼-3”系统实现雷达与反舰导弹火控直连,从发现目标到打击时间压缩至90秒,比美军“海军一体化火控”效率提升40%。 站在威海雷达站旧址,如今的海面已布满智能化浮标传感器。当年刘永坦团队手绘的3000张图纸,正转化为人工智能训练样本。 2024年,哈工大实验室用AI优化了三十年前的海杂波滤除算法,处理速度提升千倍。但学生们仍被要求手算基础公式——这是刘永坦立下的铁律:“芯片会故障,代码会过时,唯有吃透物理规律的人永不过时”。 当某些国家以“技术安全”为由封锁高端设备时,中国科学家用实践证明:真正的核心技术,永远诞生于盐碱地上的行军床、铁皮房里的手摇计算机、以及深夜实验室不灭的灯光。刘永坦捐赠的何止800万?那是将毕生智慧凝成的火种,点燃了整片海疆的灯塔。 威海海岸的雷达阵列仍在旋转,而84岁的刘永坦已转向新战场:微型化量子雷达研究。他的办公室挂着2025年南海实弹演习照片,画面中,模拟靶舰在370公里外被精确命中。照片下方,一行手写批注力透纸背:“二十海里防御?我们要的是御敌于国门之外!” 这位亲历战乱的老科学家,用三十年将童年噩梦铸成护国坚盾。那笔全额捐赠的奖金,恰如他毕生信念的缩影:真正的战略威慑,不在账户余额的数字里,而在实验室不熄的灯火中。 当新一代“雷达铁军”将探测边界推向远洋时,刘永坦的电磁长城早已跨越物理边疆,成为大国崛起的精神界碑。