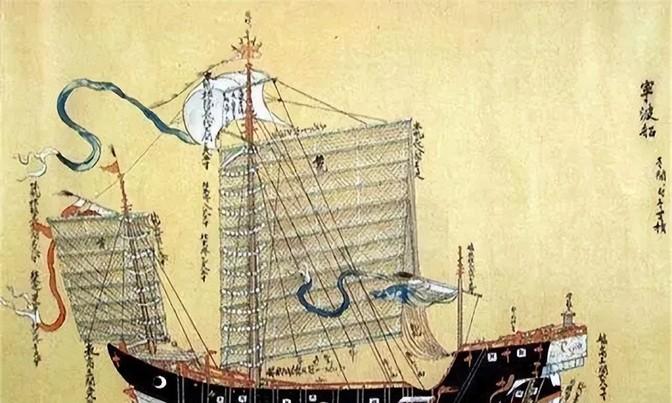

故宫所有的井水是不能喝的,故宫有72口水井,但是没有一口井水能去喝,为什么?故宫的井,谁敢喝? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在紫禁城的深宫红墙之间,静静分布着七十余口水井,若是不了解其中缘由,定会以为这些井是宫中人取水饮用的来源,可事实恰恰相反,自明清以来,几乎无人敢真正饮用这些井里的水。 它们被掩映在宫墙和院落之间,看似普通,却承载了复杂的历史与隐忧,为什么故宫中如此多的井,却没有一口能够成为真正的饮用水井? 首先要说的,是水本身的质量问题,北京地区地下水普遍属于“硬水”,钙镁含量高,水烧开后便会生成厚厚的水垢,入口时更是带着一股涩味,令人难以下咽,故宫地势较低,井水浑浊的情况更为严重,远不能与清冽甘甜的山泉相提并论。 乾隆皇帝在位时,曾特别重视水质,他命大臣对比各处泉水的差别,甚至用银制小斗称量重量,结果玉泉山的泉水因轻盈而被认定为杂质最少的佳品。 从此玉泉山泉水成为宫廷专用的饮用水,御膳房煎煮烹饪都依赖它,每天黎明时分,运水的队伍便从西郊出发,数十车水一路护送入宫,相比之下,宫里的井水即使触手可及,却无人敢碰。 水质不佳固然是重要原因,但更深层的顾虑在于安全问题,后宫斗争向来暗潮汹涌,井口虽有石盖,却无法完全杜绝投毒的可能,流言中有人将堕胎药、毒粉投入井里,以此暗害对手,再加上地下水可能相互连通,一旦一处被污染,其他井也难以幸免。 除了投毒的隐患,更让人心生畏惧的是井中曾发生过的惨剧,深宫内生活压抑,宫女、太监一旦承受不住,常以投井自尽的方式结束性命,尸体若不能及时打捞,水质必然受到污染。 即便有人打捞上来,水经过尸体浸泡的事实也难以让人再安心饮用,最著名的莫过于“珍妃井”,清末时,慈禧太后西逃之前,将光绪帝宠妃珍妃推入井中溺亡,这一幕成为后人茶余饭后的谈资,更让井水蒙上不祥的阴影,于是饮井水不仅被视为不健康,更被认为带有晦气。 七十二口井并非无用之物,恰恰相反,它们承担着极为重要的职能,故宫绝大多数建筑以木材为主,瓦下梁柱一旦起火,火势便可能迅速蔓延,历史上紫禁城曾多次因大火付之一炬,前殿后宫屡遭焚毁。 为此内务府专门下令在各处挖井,以备火灾时就近取水扑救,可以说井是故宫最直接的消防保障。除此之外,井水也被用于日常琐事,宫女太监们会提水清扫地面,洗刷衣物,或浇灌御花园的花草树木,井水虽不能入口,但在生活中仍不可或缺。 若要论及饮水,井水的替代方案不仅仅是玉泉山泉水,宫中还有护城河和金水河的水源,经过沉淀和简单处理后,可以供部分下层人员使用。 只是这类水多用于洗漱或煮茶,并不代表洁净,真正能够稳定饮用的水,始终只有玉泉山每日运来的定额泉水,皇帝享有最多的份额,皇后与皇子公主次之,嫔妃按等级依次递减。 至于太监和宫女,能分到的泉水极其有限,只能勉强维持,饮水在宫廷里成了一种地位的象征,能够喝到玉泉水,几乎就是身份尊贵的标志,对于下层宫人来说,若实在口渴难耐,也许会偷偷舀井水来解渴,但这种行为往往是不得已的选择,而且他们往往要避开他人的目光。 今天的故宫已不再是皇帝居住的地方,这些井也早已失去了实际作用,但它们依旧作为古老建筑群的一部分,诉说着一段段历史,红墙黄瓦之间,七十二口井像是时间留下的眼睛,见证了昔日辉煌,也承载了无数秘密与恐惧。 它们让人思考一个简单却深刻的问题,在这样一个权力至上的地方,连一口清水都如此不易,何况人的命运?也难怪故宫的井成了摆设一般的存在,纵使遍布宫廷,却几乎无人敢饮。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:新民周刊——隐秘角落:故宫里的七个秘密