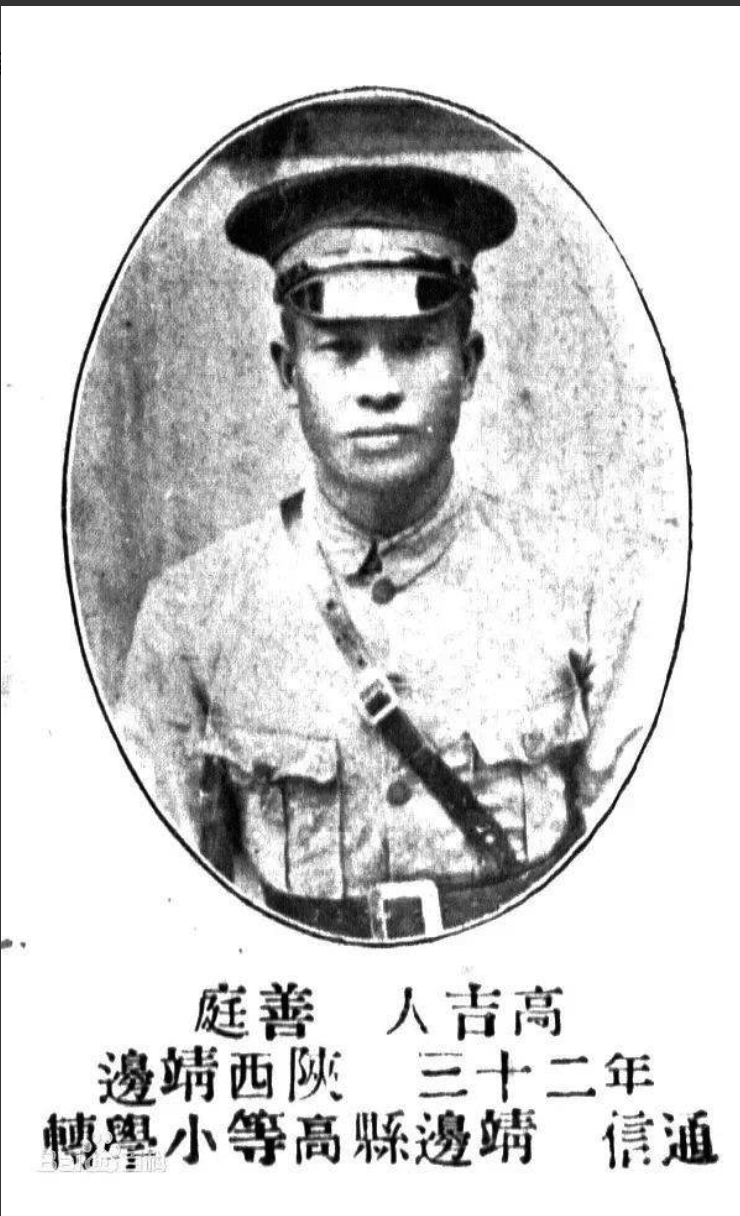

1935年11月13日,一女子走到孙传芳背后,朝着孙传芳后脑勺便是一枪,孙传芳立刻扑倒在地,女子又连补了两枪。孙传芳脑浆迸裂,鲜血流了一地,瞬间倒在血泊中。 1935年深秋的天津,寒气透骨。那一天是星期三,天津居士林内香烟缭绕,钟声悠扬。佛堂中,数十位居士盘膝而坐,正在静诵佛经。 孙传芳,昔日五省联军总司令,今日一身青布僧袍,法号“智圆”,坐于前排,口诵《地藏经》。 突然,一声枪响刺破宁静,一道黑影从座位起身,径直走向孙传芳背后。 第一枪打在后脑,第二枪落在后腰,第三枪穿透太阳穴。孙传芳身子一震,倒地不起,血流满地。 刺客名叫施剑翘,三十岁,女子。她站在血泊前,神情肃穆,掏出早已准备好的《告国人书》和父亲遗照,向围观者一一递出。 随后,她走出佛堂,拦住警车,自首时只说了八个字:“为父报仇,情天可鉴。” 天津各大报馆当晚即出号外,《大公报》《益世报》头版齐刷刷登出:“孙传芳于居士林中诵经时被刺身亡”,一时间,举国震动。 这个女人为何要刺杀一位早已退隐的老军阀?她的父亲又是谁?答案,要追溯到十年前的安徽蚌埠。 1925年秋,北洋军阀混战正酣。施从滨,时任安徽省督办,奉张宗昌之命,驻守皖北固镇,拦截孙传芳部队南下。当战事爆发,施从滨兵败被俘。 按旧军中规矩,败将虽俘,然不杀。但孙传芳不顾常例,斩施从滨首级,并命人将其头颅悬挂于蚌埠车站三日,白布上赫然写着:“新任安徽督办施从滨之头”。 时值盛暑,血迹未干,苍蝇乱舞。过往旅客无不侧目,地方百姓更是骇然。 时年施剑翘年仅十九,闻父死讯时正于家中缝衣,母亲只说了一句:“你爹没了。”她跪倒在地,痛哭不止。 父亲被杀之仇,施剑翘自此铭于骨髓。可当她满怀怒火地向兄长施中诚和丈夫施靖公求助时,却换来连番拒绝。 兄长早已谋得烟台警备司令之职,顾全仕途,不愿牵涉;丈夫虽为阎锡山部参谋,却以“无能为力”搪塞。施剑翘从此心灰意冷,发誓亲自复仇。 她将名字由“谷兰”改为“剑翘”,寓意“翘首问天,手持利剑”。此后数年,她隐姓埋名,辗转青岛、济南、北平、天津等地,追踪孙传芳下落。 直到1935年初,她终于从孙传芳女儿口中得知其父藏身天津英租界,常于每周三、六赴居士林诵经。 她便化名“董慧”,加入居士林,日复一日地观察对方行踪。 那段时间,她穿布衣素服,行于灰墙之间,每次进出都记下孙传芳的座位、警卫布置、出行路线,甚至座驾车牌号“1093”。 与此同时,她为确保行动成功,做出极大牺牲。因自幼缠足,步履不便,她特意接受手术放足,忍受剧痛;又购勃朗宁手枪,日夜练习射击。 她还事先印制六十余份复仇声明卡片,随身携带,并写下遗书,准备一击即死。 1935年11月13日,天降冬雨,寒风瑟瑟。施剑翘提前抵达居士林,坐于孙传芳斜后方。佛堂内炉火正旺,她借机起身移位,靠近目标。 当诵经声响起,众人低头闭目,她猛然起身,拔枪连发三弹。孙传芳甚至未及睁眼,已倒在血泊之中。 警方赶到后,施剑翘从容自首。她交出手枪、复仇声明、父亲遗照,并一一说明动机。 审判过程引发巨大关注。天津地方法院一审判处施剑翘十年徒刑。然全国舆论哗然,冯玉祥、李烈钧等人联名上书国民政府,呼吁宽恕其“孝义之举”。 二审改判七年,最终,1936年10月14日,林森以国民政府主席名义签署特赦令,施剑翘获释。 施剑翘的复仇,被当时媒体称为“民国最震撼之义举”。有学者评曰:“她以一己之力,完成了对军阀暴力的清算,也让当年的‘不杀降将’之约有了代价。” 值得注意的是,孙传芳并非一无是处。1928年北伐失败后,他曾拒绝日方游说,坚不出任伪职,始终拒当汉奸。 1933年起,他与靳云鹏共建居士林,潜心佛法,似欲赎前半生军祸之罪。 但正因当年的杀俘暴行,才种下复仇之因。人们不禁要问:一个人是否能因后半生的修行,抵消前半生的罪孽? 而施剑翘的复仇之举,在当时社会中亦有褒贬之声。有人认为她以私刑挑战法治,亦有人称她为“民国第一孝女”。 但她自己却说得明白:“父亲战死不为仇,残杀悬头方不共戴天。”她不为胜败,只为尊严。 1949年后,她被任命为北京市政协委员,参与社会事务。晚年时,她极少谈及往事。有人问她是否后悔,她摇头一笑:“若不如此,我这一生,不如死。” 如今,孙传芳墓地位于北京植物园内,墓碑刻“泰安孙馨远先生墓”。墓旁松柏环绕,行人寥寥。 施剑翘则长眠于北京八宝山,其墓志铭上写着:“剑翘其人,一诺千金,血泪为铭。”