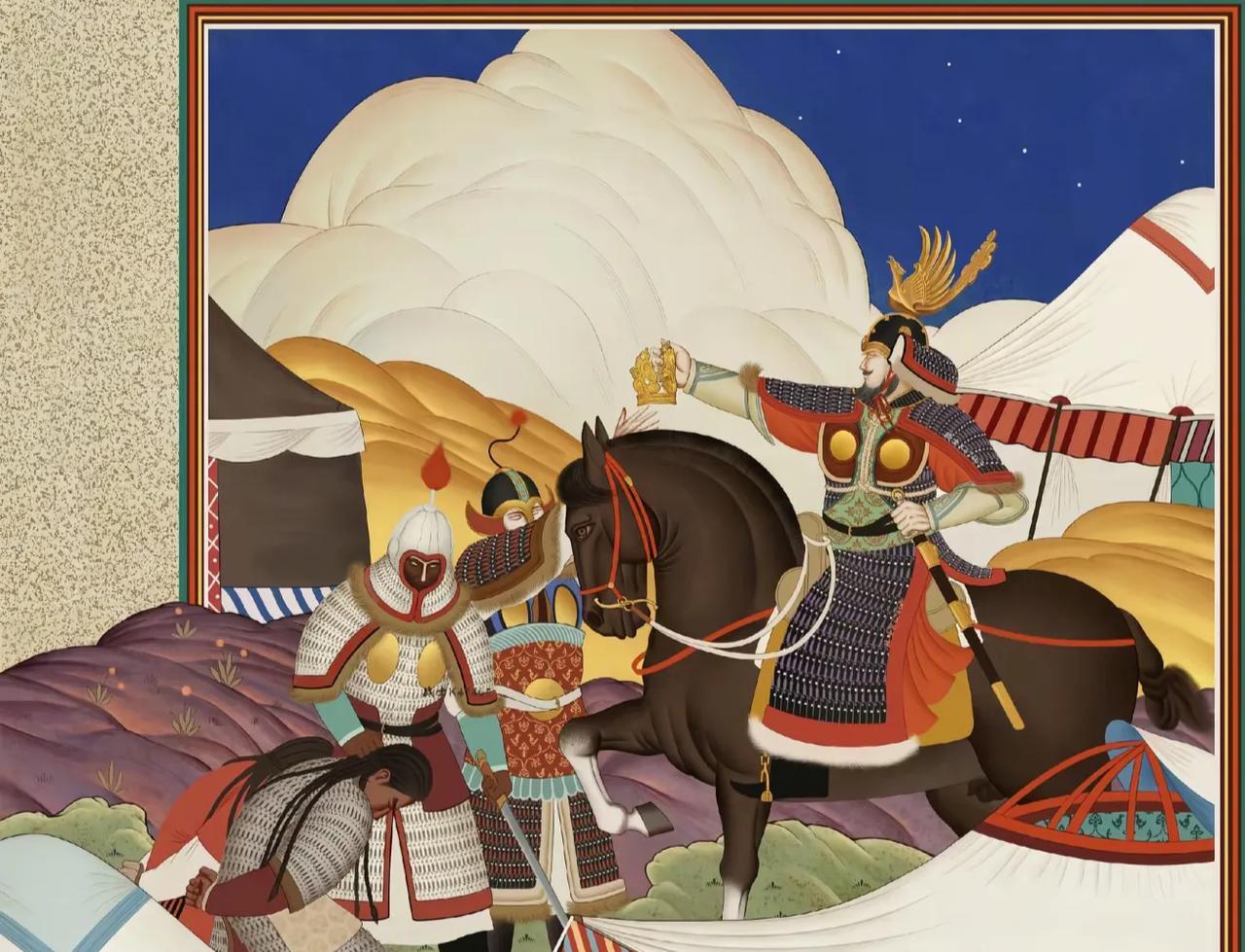

晚唐虽亡,余威犹在!就在大唐王朝轰然倒塌后的五代初期,北方与中原的军事力量依然保留着那份源自盛唐的剽悍武德,对草原势力保持着强大的心理优势。即便骑兵稀缺,他们照样敢用步兵硬撼契丹铁骑!典型一仗:契丹雄主耶律阿保机率军南下,兵围幽州。生死关头,割据河东的晋王李克用(沙陀人)派出了他的王牌——义子李嗣源。 李嗣源带着区区三千骑兵和数万步兵,翻山越岭急行军数百里驰援。在幽州城外的平原上,面对严阵以待的契丹骑兵,李嗣源竟悍然摘下头盔,与猛将李从珂(李嗣源养子)一起,仅率精骑直冲敌阵!电光火石间,他们生擒契丹一队帅(中级指挥官)而还。这惊天一击,瞬间点燃了河东军的士气,全军奋勇出击,大破契丹军,俘斩数万,踏碎了燕山的霜月。 这段故事读起来确实提气,李嗣源那一下子,真有点“百万军中取上将首级”的豪迈,几千骑兵加几万步兵就敢在契丹人主场平原上硬碰硬,还打赢了,听着就让人觉得当时中原/沙陀军事集团的骨头够硬,对草原部落那股子心理上的优越感简直爆棚。好像契丹骑兵在他们眼里,不过是些装备好点的游牧民,战术纪律啥的根本不入流。这种“步兵也敢冲骑兵”的底气,没点深入骨髓的自信和彪悍传统还真干不出来。 这份自信打哪儿来的?根子还是盛唐的余晖。想想盛唐那会儿,从太宗到玄宗,中原铁骑踏遍草原,突厥、薛延陀、高句丽,哪个没被揍趴下过?安西都护府的兵锋直抵中亚,那种睥睨四方的气概刻进了边军的骨子里。就算到了唐亡后的五代乱世,藩镇割据,但像河东李克用、李存勖父子(沙陀军事集团)以及幽州(卢龙)这类长期跟游牧邻居死磕的北方边镇,依然继承了这份近乎本能的军事传统和战斗意志。对付契丹、奚这些部落,他们心里有底,知道对方几斤几两,战术上也积累了不少经验,敢打敢拼成了常态。李嗣源摘盔冲锋,就是这种心理优势和沙陀骑兵彪悍作风最直观的体现——老子不怕你,就是要压着你打! 但话说回来,这种“武德充沛”的光辉故事,背后藏着五代初期一个巨大的、甚至是致命的隐患——实力的真实衰退被心理优势和个别名将的勇武暂时掩盖了。咱们得清醒点看问题。李嗣源这次幽州解围战很精彩,可它更像一次战术层面的奇袭和主帅个人勇武激发的士气爆棚,是名将抓住了稍纵即逝的战机。 它掩盖不了整体上中原力量对新兴草原强权力量对比发生的根本逆转。统一的中央王朝崩了,财政稀烂,精锐的中央禁军早没了影,就靠几个强悍的藩镇(如河东、后梁)在互相撕咬和苦苦支撑边疆。你看河东军为了救盟友幽州(当时是独立倾向很强的赵德钧势力),得翻山越岭走几百里山路,这后勤压力多大?本身就说明控制力碎片化,机动力量捉襟见肘。 更要命的是,这份心理优势有点像是“祖上阔过”留下的肌肉记忆,容易让人看不清对手的急速进化。契丹这时候确实还没完全整合好,阿保机刚上位不久(916年才正式称帝建元),还在创业阶段。可人家在学啊,在疯狂变强啊!他们从中原流亡的汉人那里大量吸收技术、制度,军队的组织度、装备水平和攻城能力都在飞速提升。反观中原这边,河东、后梁、幽州这些势力之间互相使绊子、捅刀子的时间精力,远超过合力对外的程度,惨烈的内耗严重消耗了本就不多的战争潜力。这份基于过去辉煌和局部胜利的心理优势,某种程度上成了一种麻醉剂,让人误以为“老子收拾草原部落还是手拿把攥”,忽略了自身力量因分裂而下滑和对手系统性崛起的冰冷现实。 李嗣源赢了幽州解围战(发生在917年),很提气,但丝毫改变不了历史的大潮。阿保机和他建立的契丹(辽)帝国,正是在中原陷入五代十国大分裂这个最虚弱的窗口期,完成了从强大部落联盟到成熟帝国的惊人蜕变。等到十多年后,石敬瑭为了当皇帝把幽云十六州一送(936年),中原彻底失去了对抗草原骑兵的天然屏障和优质马场,心理优势再强,也弥补不了硬实力的巨大差距和地缘上的绝对劣势。宋初面对辽国铁骑时的憋屈被动,某种程度上就是五代初期中原分裂内斗埋下的种子结出的苦果。 所以啊,五代初期北方沙陀及汉人边镇将士的勇武和那份源自盛唐的心理优越感,确实值得敬佩,是他们用血肉在延缓着边疆的崩塌。但咱们读历史,不能光看名将冲锋、斩将夺旗的热血瞬间,更得看到这热血背后,是一个统一帝国崩溃后,碎片化的力量在不可逆转的衰落中,那份曾经支撑它的强大自信,如何一点点变成了对新兴强敌实力认知的障碍。勇武精神可嘉,名将作用巨大,但光靠这些,撑不起一个时代对抗系统性崛起的草原帝国的国防。当分裂内耗导致实力配不上雄心,那份“心理优势”的光环,往往就成了更大悲剧即将到来的前奏。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。