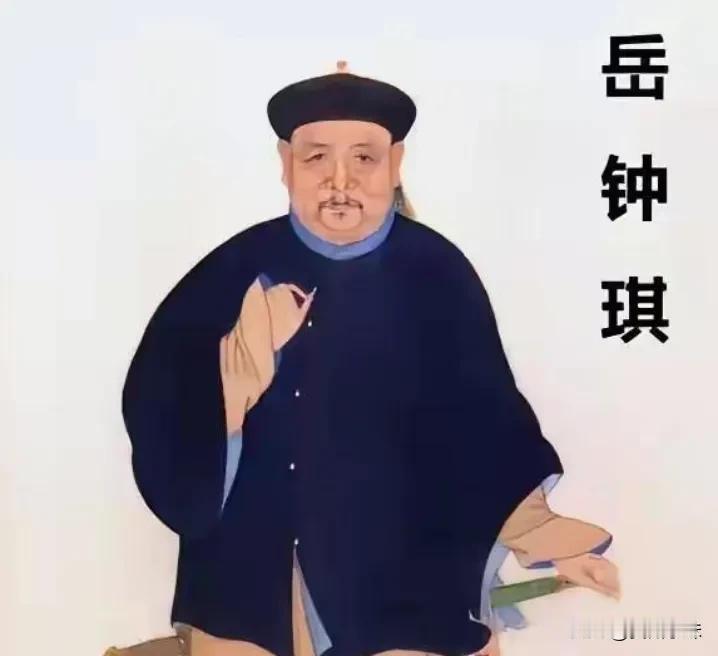

1735年,兵部想把岳钟琪“斩立决”,雍正说再等几天,谁料几天后雍正暴毙。后来金川叛乱,只见62岁岳钟琪默默穿上盔甲,沙哑道:“大清由我来守护!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持! 那年深秋,北京城的风里夹着刺骨的寒意,川陕总督岳钟琪被押解进京,兵部大堂上那群红顶子的官员正扯着嗓子喊“斩立决”。 岳钟琪不是一般的武将。 他是岳飞的二十一世孙,打小在四川的军营里长大,刀枪骑射样样精通,更难得的是肚子里有谋略。 康熙晚年,西藏叛乱,他带着三百精兵,翻雪山跨冰河,硬生生杀开一条血路,把叛军头目捆回了北京。 雍正刚登基时,青海的罗卜藏丹津闹事,又是他跟着年羹尧出征,亲率五千骑兵奔袭千里,直捣叛军老巢,四十天就平定了叛乱。 那会儿的岳钟琪,是朝堂上最耀眼的将星。 雍正甚至拍着他的肩膀说:“朕有你,如臂使指。” 可武将的难处,往往在功高之后。 他是汉人,手里却握着川陕甘三省兵权,这在满人居多的朝堂上,本身就是根扎眼的刺。 有人开始嚼舌根,说他是岳飞后代,保不准心里还念着“反清复明”。 更要命的是,后来征噶尔丹策零时,他打了场败仗。 虽说是天时地利都不占,可弹劾的奏折像雪片似的飞进养心殿。 “岳钟琪通敌!”“他故意延误战机!” 喊得最凶的,是那些一辈子没上过战场的满臣,他们看着岳钟琪的汉人脸,早就憋着火。 兵部喊“斩立决”,其实是给雍正递话——这人留不得。 雍正坐在龙椅上,手里捏着奏折,捏出了褶皱。 他信岳钟琪会反吗? 未必。 当年青海平叛,岳钟琪把缴获的金银全上交了,自己只留了一把叛军的弯刀作纪念。 可他更信权力的平衡。 满臣的怨气不能不接,汉将的权势不能不压。 “再等几天。” 这五个字,像块石头压在岳钟琪的心头。 他被关在牢里,每天数着墙缝里的阳光,听着外面的风声,不知道“等”的是赦免,还是断头台。 谁也没料到,这“几天”竟等来了雍正的死。 新登基的乾隆,看着老爹留下的烂摊子,对着岳钟琪的案子发了愣。 杀了他?刚登基就斩功臣,不好听。 放了他?满臣那边不好交代。 最后下了道旨:“改斩监候,贬为庶人。” 岳钟琪回到了四川老家,脱下官服,拿起锄头,成了个种地的老汉。 村里人只知道他是个退休的老官,没人知道他当年曾指挥过十万大军。 他就这样种了十年地。 十年里,朝堂换了新面孔,边关却没太平。 金川的土司反了,朝廷派去的几拨军队,不是打不过,就是被地形困住,损兵折将不说,粮草耗了一大堆。 乾隆急得骂娘,朝堂上的将军们低着头,谁也不敢接这烫手山芋。 有人小声提了句:“四川有个岳钟琪,当年平西藏、定青海,熟悉西南地形……” 乾隆眼睛一亮。 那会儿的岳钟琪,已经62岁了。 背有点驼,走路也慢了,可当传旨的太监找到他时,他正在地里收土豆,手上的老茧比盔甲还硬。 “皇上让您带兵去金川。” 岳钟琪放下锄头,沉默了半晌。 十年前的冤屈,牢里的冷饭,乡亲们异样的眼光,像电影似的在脑子里过了一遍。 然后他抬起头,声音有点哑:“臣,领旨。” 回到家,他找出压在箱底的盔甲。 甲片上的漆掉了不少,有些地方还生了锈,他一点点擦干净,重新系上带子。 儿子在旁边看着,眼圈红了:“爹,您都这把年纪了……” 岳钟琪没回头,只是摸着盔甲上的疤痕——那是青海战场上被流矢划的。 “我是武将。” 他说这话时,腰杆挺得笔直,“国家用得着,就得站出来。” 大军开拔那天,四川的百姓来看热闹。 他们看到那个种地的老汉,骑在马上,盔甲虽旧,眼神却亮得像年轻时一样。 岳钟琪没让乾隆失望。 他到了金川,没用多少兵力,先派人摸清了土司的布防和当地的山路,然后绕到叛军背后,打了个措手不及。 那些让朝廷头疼了好几年的堡垒,他用了三个月就攻破了。 平定叛乱那天,他站在山顶上,看着夕阳把金川的河水染成红色,咳嗽了好几声。 这仗打得太耗神,他的身体早就跟不上了。 班师回朝时,乾隆想赏他高官厚禄,他摆摆手:“臣老了,只想回家种地。” 乾隆没勉强,赐了他一堆金银,让他回了四川。 两年后,岳钟琪在家中去世,享年68岁。 他这一生,活得像坐过山车。 风光时,帝王倚重,万人敬仰。 落魄时,牢狱之灾,差点掉了脑袋。 可到了国家需要的时候,他还是会穿上盔甲,哪怕已经62岁,哪怕知道这一去可能再也回不来。 有人说他傻,为了一个曾想杀他的朝廷拼命。 可他心里或许清楚——武将的宿命,从来不是计较恩怨,而是守护脚下的土地。 (信息来源:《清史稿·岳钟琪传》《清世宗实录》《金川纪略》)